日本新聞協会が主催する「第6回いっしょに読もう!新聞コンクール」において、4年生の河西俊太朗くんが優秀賞を受賞しました。

このコンクールは、家族や友だちと新聞記事を読んで感じたこと・思ったことを感想文にして応募するもので、周りの人の意見も参考にしながら、子どもたちの考える力や表現する力を伸ばす機会にもなっています。

河西くんは、今年8月28日付の信濃毎日新聞に掲載された2つの記事に注目しました。記事はともに、2027年の開業を目指すリニア中央新幹線に関するものでした。一つは「リニア初の工事契約」という見出しで、山梨・静岡・長野の3県を通るトンネル工事が山梨県側で始まったことが書かれていました。もう一つは「リニア工事禁止求め 大鹿の住民団体仮処分申し立て」という記事で、トンネル建設による残土の処理(置き場)や工事車両の往来による環境悪化を考え、工事をやめるよう求める大鹿村のみなさんについてのものでした。

「いろいろな意見を持つ人がいるし、物事を広くとらえれば、良い面も悪い面も見えてくる。」というお父さんの意見も聞き、「リニア新幹線には、生活を豊かで便利にするために必要とされていることと、工事によるいろいろな悪影響が心配されていると分かった。」という河西くん。「リニア計画のこれからを、中立の立場で多くの人に広く知らせてほしい。」と、新聞などのメディアの役割についても感想をまとめました。

★入賞作、関連記事はNIEのページで見ることができます。

学校朝礼で行った表彰のようす

学校朝礼で行った表彰のようす

12月18日から26日までの日程で台湾の嘉義市にて行われる「第18回諸羅山盃国際軟式野球大会」に、小学6年生の茅野泰喜くんが日本代表30人のうちのひとりとして推薦・召集されました。この大会は出場チームが100を超える大きな国際大会で、日本チームは過去に準優勝した経緯もあります(2011年大会)。日本、台湾のほか、オーストラリアやシンガポール、マレーシアなどが出場し、予選リーグ・決勝トーナメント以外での親善試合もあり、各国の選手との国際交流の場にもなっています。

茅野くんは、国内で今年行われた測定会、全国大会において活躍が認められ、今回の日本代表に選出されました。いとこの影響を受けて野球を始めたといい、「希望はキャッチャ―ですが、どのポジションになっても真剣に取組む」覚悟なのだそう。

試合に向けての抱負をたずねると、「日の丸がついたユニフォームを着ることができてうれしい。台湾ではひとつひとつの試合で全力を尽くし、チームの優勝を目指していいプレーで貢献したいです。」と笑顔で話ししてくれました。

第8回私の「ふる里自慢」絵画コンクール(主催:綿半グループ)の入賞者および作品(一部)を紹介します。

◆小学校低学年の部

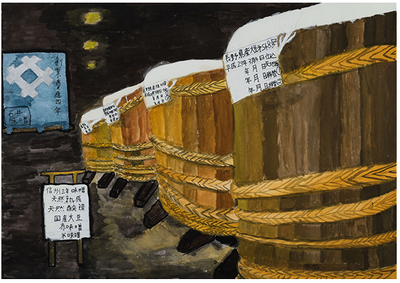

【最優秀賞】 3年 赤間 幹太くん 「信州味噌藏」

◆小学校高学年の部

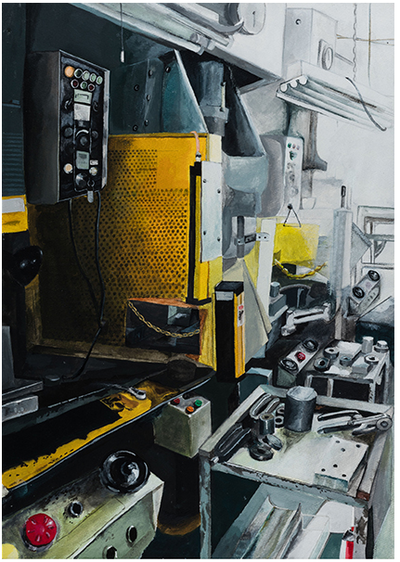

【最優秀賞】 6年 中村 泰大くん 「精密工場のプレスマシン」

【努力賞】 5年 梨本 紗菜さん 「丘の上から見た諏訪湖」

4年 木村 優心くん 「国宝 松本城」

4年 中村 美香子さん「いずみ湖のさんぽ道」

◆中学校の部

【優秀賞】 1年 荒木 笑加さん 「松本城の白鳥」

◆特別賞

【信越放送賞】 中学2年 中村 耕士くん「霧ヶ峰の秘密基地」

最優秀賞(小学皇帝学年の部) 赤間幹太くん 「信州味噌蔵」

最優秀賞(小学皇帝学年の部) 赤間幹太くん 「信州味噌蔵」

最優秀賞(小学校高学年の部) 中村泰大くん 「精密工場のプレスマシン」

最優秀賞(小学校高学年の部) 中村泰大くん 「精密工場のプレスマシン」

第11回メリット「みんなの夢」こども絵画コンクール(主催:花王株式会社)の入賞者および作品を紹介します。

【優秀賞】 小学6年 五十嵐 稜くん 「宇宙旅行」

11月28日(土)、「インターネットの危険性と対処法」と題し、筑摩野中学校の理科教諭であり教育情報化コーディネーターの小川文徳先生による講演会を、小学5年生から中学3年生および保護者のみなさんを対象に行いました。

分からないことを調べたり、いろんな人と簡単につながることができて便利なインターネットですが、そこに甘んじてしまうと大きな危険に身をさらすことにもなりかねません。なぜならば、ネット上の情報には「嘘」が多く、また安全性が確保されないサイトにも気軽にアクセスできてしまうからです。

小川先生は、「デジタル・タトゥーという言葉が表すように、ネットに出た情報は二度と消すことができません。また、“無料”と書いてあるゲームサイトでも、アイテムを手に入れるなどのアクションを起こすたびに課金される場合がほとんどです。」と話されました。そして、SNSなどにたった1枚の写真をアップロードしただけで、氏名、住所、職業など個人が特定される事態にまでなってしまうという非常に恐いお話もお聞きしました。

確かに、インターネットは楽しく魅力的なツールです。しかし、ものごとの真偽を見抜く力がまだ十分ではない子どもたちは、情報に左右され、結果としてトラブルに巻き込まれてしまうこともあるのです。

ネットの世界のすべてが危険だということではありませんが、「まずは現実の世界でつながっている家族や友達との会話を楽しみ、思いっきり体を動かすこと、たくさん勉強すること、リアルな経験を増やすことが大切。」と、小川先生が話された内容を、毎日の生活の中で実践していくことが先決だと強く感じた講演会でした。

11月25日(水)、小学5年生がトヨタ自動車による「トヨタ原体験プログラム」という出張授業を受けました。これは、世界的企業であるトヨタ自動車が、「今日のモノづくりは環境のことを考えることが何より大切である」ということを若い世代に知って欲しいと、全国の学校で行っている教育プログラムです。才教学園では工業を学習する小学5年が毎年応募し、今回で6回目になります。

内容はボードゲーム形式で10年間、自動車会社の経営を行いその間の収支をチーム対抗で行うもので、今回は小学5年生60名を6チームに分けて行いました。

ゲームはさすが世界のトヨタが作ったもので、良く練られています。利益優先で経営が立ち行かなくなるばかりではありません…。開発、社会貢献活動、そして何より環境への配慮をバランスよく実施したチームの収支が良くなるようにできています。しかし、運も必要であり、マスによっては突発のトラブルを被ったりもします。

結果は6チーム中、3チームが1億円を超えましたが、1位のチームはバランス良い経営に加え、運も引き込んだようでした。最下位のチームは、環境対応と新車開発が遅れ、赤字体質からなかなか脱却できませんでした。

トヨタの方からゲームのツボを教えていただいたのですが、「転ばぬ先の杖」のように少しずつ、環境への投資(空気浄化装置、太陽光発電)を行うことが、勝利へのカギだったようです。

授業が終わった後は、販売店の方より持ち込んでいただいたハイブリッドカー、「シエンタ」と「プリウス」の座席に乗せてもらったり、ボンネットを開けてエンジンルームを見せていただいたりしました。

ゲームを楽しみながら、環境について深く掘り下げて考えることができた貴重な機会となりました。

コストはかかるけれど、環境に配慮した経営がポイントです

コストはかかるけれど、環境に配慮した経営がポイントです

プリウスのエンジンルーム

プリウスのエンジンルーム

11月21日(土)、全校児童生徒の避難訓練および保護者への引き渡し訓練を行い、災害発生時の基本的な行動のしかたや安全に避難する方法などを確認しました。

地震が起きたと分かったら、まずは自分の身を守ること。落ちてくるもの・倒れてくるものをさけるために机の下などにもぐりますが、学校の机は固定されていないので、机の脚をしっかりつかむことも大切です。

今回は、地震に伴い火災も発生したと想定し、校舎内の防火戸を閉めた状態での訓練でした。炎や煙が建物内で広がるのを防ぐ防火戸には、避難経路を確保するという役割もあり、人が通れる大きさのくぐり戸がついています。これは床面から約10㎝の段差があるため、避難中につまづく児童生徒が何人もいました。

これをふまえ、芳川消防署の方から「避難中の転倒は将棋倒しのきっかけにもなるので大変危険。早く逃げることは大切だが、安全に十分注意した上での行動を心がけて。」とのお話がありました。「結果的に事故にならなかったし、けがもなかったからいいや。」と見過ごすことなく、常に危険と隣り合わせであるという意識を持つ必要があるということを、改めて教えていただきました。

児童生徒の引き渡し訓練では、避難を終え待機している児童生徒を保護者のみなさんに迎えに来ていただきました。自宅や勤務先から学校までの経路、構内での車両の通行方法などは確認できたと思われますが、「混乱の中で、もし車や電車が一切使えない状況になっていたら?」ということも、各家庭において話し合っておく必要があります。

災害は、対岸の火事ではありません。いざという時に、自分の命、家族の命、周りの人の命を守るために何ができるか、どうすればいいかということを、今一度考えておかなくてはいけないと強く感じました。

わずか10cmの段差にも大きな危険がありました

わずか10cmの段差にも大きな危険がありました

初期消火訓練 水の入った消火器で使い方をおさらい

初期消火訓練 水の入った消火器で使い方をおさらい

保護者のお迎えを待っています

保護者のお迎えを待っています

11月18日(水)、小学4年生が長野県庁と善光寺を見学しました。

県庁では「子ども豆記者体験」として、「長野県の工場」や「信州のお米とそばのはなし」など7つのテーマで、県の担当課のみなさんにたくさんの質問をしてお話を伺いました。長野県の“これまで・これから”についての丁寧な説明の中には新しい発見がたくさんあり、自分たちが暮らしている長野県のことをより深く知ることができました。

議会棟では、県議会が行われる議場に入り傍聴席に座らせていただきました。議会は、私たちの代表である議員のみなさんと、知事をはじめとする県の担当のみなさんが、条例を決めたり問題を解決するために話し合いを行う場所であること、また、議場の配置や本会議の会期などについても説明を受けました。

午後は、今年4~5月に7年に1度の御開帳でにぎわった善光寺を訪れました。秋の善光寺、境内はしっとり落ち着いた雰囲気に包まれていました。大きな香炉で煙をつけ、みんなで幸せと健康をお祈りし、境内の散策を終えたあとは、お土産の購入を楽しみました。

14日に行った長野県フェスティバルで大成功を収めた4年生にとって、更なる興味と郷土愛を育むことにつながる充実した一日となりました。

11月14日(土)、「長野県フェスティバル」が開催され、小学4年生が、わさびやりんご、木曽漆器、観光スポットやかつて盛んだった養蚕業など、長野県の文化や産業について調べたことを紹介しました。

1学期から行っている調べ学習では、本や新聞、行ける範囲での現地インタビューで情報を集めました。調べたことを壁新聞にして掲示しましたが、小学2・3年生へのアンケートでは、あまり見てもらえていなかったと判明…。そこで、もっと多くの人に直接伝えようと「長野県フェスティバル」を企画しました。

大きく見やすい文字や自分で撮った写真を使った掲示物のほか、実物を用意する、リーフレットを配るなど、伝え方にもひと工夫。当日は、保護者の方やインタビューでお世話になった方が来校され、子どもたちの説明に耳を傾けて下さいました。

フェスティバルを終えた4年生は、

「緊張したけれど楽しく説明できた。お客さんがしっかり聞いてくれて嬉しかった。」

「友達の発表を見て、いままで知らなかったことを知ることができた。発表のやり方もいろいろあってためになった。」

と話していました。

準備は子どもたちが中心となって行いました。その過程で、6月の新聞づくり講習会や、昨年の「昔のくらし」の発表など、経験の一つひとつがしっかり活かされていることが分かりました。

2月にはプレゼンテーションコンテストがあります。今回のフェスティバルは、それに向けて、調べること・まとめること・伝えることをもっと洗練させるきっかけになりました。