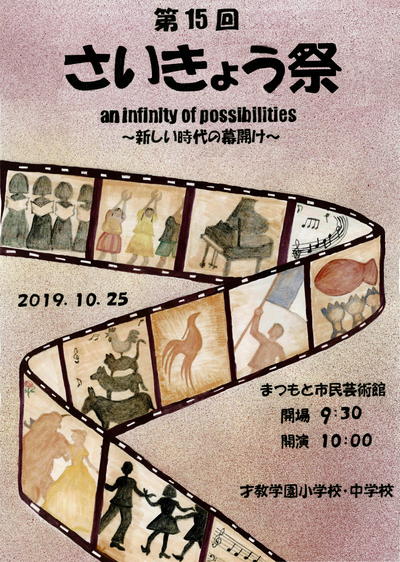

第15回 さいきょう祭

スローガン an infinity of possibilities ~新しい時代の幕開け~

さいきょう祭は才教学園最大の学校行事です。

合唱、合奏、ミュージカル等、感動のステージをお届けします。

日時:10月25日(金)

開場:9:30

開演:10:00

場所:まつもと市民芸術館 主ホール

プログラム

開会式

<午前の部>

1年 音楽劇「みらいへのおくりもの」

2年 音楽劇「ブレーメンの音楽隊」

4年 合奏「Heart-warming Stage ~トイ・ストーリーの世界~」

3年 ミニミュージカル「さいきょう版 ANNIE〈アニー〉」

4年 合唱「歌の贈り物 ~子どものうたメドレー~」

5年 合奏唱「組曲 『動物の謝肉祭』 より」

6年 ミュージカル「44ひきのねこ 一歩ふみだすその先に」

<午後の部>

合唱部 「メリーポピンズ メドレー (抜粋5曲)」

吹奏楽部 「道標の先に」「マリーゴールド」

6年 卒音ステージ5部合唱「ルパン三世のテーマ」

7年 ダンス「和の舞 ~届け!僕らのエネルギー~」

8年 ミュージカル「さいきょう版『美女と野獣』」

9年 ミュージカル名曲集

「Sing for joy ~かけがえのない仲間と共に~」

7~9年 混声4部合唱

「ベートーヴェン交響曲第9番第4楽章 ~歓喜の歌~」

全校合唱「その日は必ず来る」

閉会式

注)4年生の合唱と合奏が、第15回さいきょう祭プログラム(簡易版)に掲載の順番から上記の順番に変更されました。

詳細は、当日お渡しするプログラムをご参照ください。

入場にはチケット(無料)が必要です。ご希望の方は才教学園 事務室(0263-58-0311)へご連絡ください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております!

第15回 さいきょう祭 ポスター

第15回 さいきょう祭 ポスター

9月7日(土)、全校生徒および保護者の方に事前に通知をし、大地震の発生を想定した引き渡し訓練を実施しました。 訓練前には、校長と防災・危機回避担当の先生からお話がありました。 訓練は自分の命を自分で守るために行うもの(校長) 「最大震度7の北海道胆振東部地震から1年。この地震の影響で電力供給がストップし、北海道全域がブラックアウトに見舞われ、電力が復旧するまでに1週間以上かかったそうです。今も1000人以上が避難所での生活を続けています。大きな地震、災害はいつ起こるかわかりません。そういったことへの備えとして、今日の訓練があるということを忘れずに取り組んでください。」

続いて、防災・危機回避担当の先生は石巻市内の製紙工場での避難の様子について触れました。工場は海に近く、津波を想定した訓練を毎月行っていて、いざというときの避難場所を従業員がしっかり把握していたため、東日本大震災発生時にこの工場で働いていた1,000人以上の従業員の中で、亡くなった方はいなかったのだそうです。

その後、各教室では保存食の試食を行いました。災害時、いつ食事を摂れるかわからない中では、こうしたアルファ米(水を注いで戻すご飯)などが命を守る食糧であるという話を思い出しながら、生徒たちはご飯を口に運んでいました。

危機回避担当の先生のお話

危機回避担当の先生のお話

地震発生、机の下に潜り込む生徒

地震発生、机の下に潜り込む生徒

非常食の試食

非常食の試食

8月30日(金)、2年生が生活科の授業の一環で「さいきょう商店街」を開き、生徒たちはお客さんに元気に声をかけ、コミュニケーションをとりながら立派に店員を務めました。 おもちゃ屋さんやスーパー、楽器屋さん…どのお店にもたくさんの商品が並びました。商品は身近な材料(紙、毛糸、牛乳パック、ビー玉など)を使って、夏休み中に手作りしたものです。それぞれの店先にところ狭しと並んだおもちゃやお菓子などの“商品”を、お客さんとなった1年生や保護者のみなさんが、手持ちのお金(牛乳瓶のふた)で買えるものを真剣に品定め。2年生は、おすすめの商品について使い方や取り扱い上の注意などを説明したり、売り上げを伸ばそうとアピールしたり健闘しました。 1学期から準備を進めてきた2年生は、出店の企画から商品づくり、お店作り、そして販売までの流れを体験しました。このさいきょう商店街では、「売り上げで一番を目指す」という目標を立ててはいますが、そこには『働くことの意味を実感すること』が根底にあります。 自分がはたらくことで、大勢のお客さんが喜んでくれる。そのお客さんの姿を見て、2年生は誰もが嬉しく思ったことでしょう。周りの人たちのために自分が一生懸命はたらくことの大切さを学んだ2年生です。 今年もさいきょう商店街は大成功!

ご来場いただいたみなさん、本日はたくさんのお買い上げありがとうございました。

8月27日(火)、今年もまつもと演劇工場のみなさんによる「風の劇場」を才教学園で鑑賞しました。 舞台の中心となるお話は「かしわばやしの夜」、宮沢賢治の童話作品です。 *** 畑仕事をしていた清作は、おかしな格好をして大声を出す男に気に入られ、かしわの木大王のもとへ一緒に行こうと誘われます。しかし、仕事でかしわの木を切り倒す清作を快く思わないかしわの木たちは、清作にいじわるな態度をとってばかり。 そんなとき、月が出て夏のおどりの第三夜がはじまり、絵描きも「一等賞から九等賞までのメダルをやろう」と言い出しました。 清作が再びかしわの木たちにからかわれだすと、そこにやってきたフクロウたちがおどりに参加。しかし、雨が降ってきて月も隠れ、夏のおどりはお開きになりました。 ひとりになった清作が林を出ると、林の奥の方から、あの絵描きの声が聞こえました。 *** ほんの数メートル、マイクを使わない距離で見るまつもと演劇工場のみなさんの舞台は、幻想的な雰囲気でした。アコーディオンの伴奏にのせ、実際にはありえない(はずの)かしわの木やふくろうの歌と踊りを、楽しく鑑賞しました。 役者のみなさんの熱量や体の動き、表情を間近で見ることができ、1時間の公演はあっという間でした。 まつもと演劇工場のみなさん、有意義なひとときを本当にありがとうございました。 【公演内容】 1.まつもと新喜劇『息子の結婚相談』 2.ソング・ポランの広場 3.語り『かしわばやしの夜』 4.ソング・月夜のでんしんばしら

8月26日(月)、およそ1カ月の夏休みを終え、生徒たちは晴れやかな顔で登校。友達や先生に元気に挨拶をする声が聞こえ、校舎に活気が戻ってきました。 【校長講話】「今すべきことを考え、充実した2学期を」 夏休みにしかできない、いろいろな経験、体験をして、今日ここにまた帰ってきたみなさん。先生方やお友達とたくさんの話をして、気持ちを切り替えて学校生活に臨んでください。 2学期は、自分の生活習慣を見直し、当たり前のことを徹底して行いましょう。 9年生のリーダーシップのもとに、これからさいきょう祭の練習も本格化していきますが、その練習などを言い訳に日頃の生活習慣、学習習慣を疎かにしては本末転倒です。才教生としての姿ではありません。つらい時期こそ、才教学園の生徒として「当たり前のことをしっかりやる」と肝に銘じましょう。 そのために必要なことは、”繰り返し“の一点です。 心と頭と体を鍛えるために一番大切なことは、日々の生活習慣の繰り返しにほかなりません。 すべてのことに意味があるということを理解し、今自分が何をしなければいけないかをしっかり考え、当たり前のことを当たり前にこなして、充実した4か月にしましょう。

7月23日(火)は1学期最後の登校日。校舎内の清掃、終業式を行いました。終業式後、1年生は教室で校長講話の内容をおさらいし、初めての通知表を笑顔で受け取りました。

【校長講話】「習慣を大切に、五感を鍛えて充実した夏休みに」

学校全体として7月6日に行った体育祭は今年もとてもすばらしく、多くの感動をもらいました。ひとり一人の頑張りに敬意を表します。華やかなフィールドでのプレーや応援といったところに注目が集まりがちですが、私は体育祭を陰から支えてくれた人たちの活躍に大きな「あっぱれ」を送ります。

きびきびとした動きで競技をサポートした用具係。競技の最中に一生懸命言葉を紡いだ放送係。プレーの様子を写真に収めようと会場を走り回った報道係。入退場門などを作りこんだ装飾係。公平に点数をつけた得点係。係のみなさんが、本番までの2~3週間、放課後も遅くまで残って練習をしていたおかげで、体育祭が成功に導かれたということに感謝しましょう。後輩のみなさんは、そのような先輩の後ろ姿から、学ぶべきところを学んでください。

さて、夏休みの間には、普段はできない体験、経験もたくさんして五感を鍛えましょう。そして生活と学習の習慣を崩さないこと。「凡事を徹底する」というのは、大変難しく努力を要することですが、それなくして充実した生活を送ることはできません。

頭を動かし、体を動かし、心を動かし続けてください。きみたちがまた、2学期に元気な顔でここに戻ってくる日を楽しみにしています。

努力によって得られる習慣だけが善である。 ― イマヌエル・カント(ドイツの哲学者) 規則正しい生活習慣で知られたカントは、決まった道を決まった時間に散歩しており、周囲の人々はカントの姿を見て時計の狂いを直したというお話も…。

【賞状伝達式】

1学期に行われた模擬試験と定期試験の成績優秀者に校長から賞状が手渡されました。

【吹奏楽部のコンクール出場結果報告と演奏披露】

終業式に引き続き、吹奏楽部が7月20日(土)に行われたコンクール(結果:銀賞)で演奏した曲を披露しました。

部長コメント:「顧問の先生に加え、放課後の指導に当たって下さった副校長先生や外部の先生方、応援して下さった生徒のみなさんのお陰で、今年もコンクールの場で演奏することができました。ありがとうございました。」

終業式―校長講話

終業式―校長講話

終業式―学校長賞

終業式―学校長賞

1年生のホームルーム

1年生のホームルーム

学校生活の楽しさを体験してもらうイベント、オープンスクールを7月20日(土)の午前に実施しました。参加の対象は、主に就学前のお子さんとその保護者のみなさんです。 案内役の2年生は、年長さんや年中さんたちと手をつなぎ、校内を巡る「たんけんクルーズ」で学校の中にどんな教室があるかを説明しました。そして、1年生の授業の様子を見るなどしながら、3階のわくわくひろばへ。 わくわくひろばでは、3・4年生の「楽しいですよ!遊びに来てください!」と呼び込みの元気な声が響いていました。この学年の生徒たちは、ボウリングやさかなつりなど様々なブースを運営。趣向をこらし、来校したみなさんに向けたアピールに余念がありません。それぞれの受付で遊び方を教え、「こうするとうまくできるんだよ」とコツを指南する場面も見られました。 このオープンスクールを通して、一端ではございますが本校の生徒達や教育活動についてご理解いただけましたら幸いです。 オープンスクールの後半には、幼児教育とスポーツ科学をミックスした「Kidsスポーツスクール」を開催(主催/市民タイムス 運営主管/biima sports ビーマ・スポーツ)。速く走れるようになるコツとして、姿勢や腕の振り方、着地のときは足裏のどの辺を使うのかなどのお話をしていただきました。「意識して実際にやってみると結構大変です」といった声も所々で聞かれましたが、親子で汗をかきながら笑顔いっぱいの楽しいスクールとなりました。 ご参加いただいたみなさん、市民タイムスおよびビーマ・スポーツの担当者のみなさん、本当にありがとうございました。

びゅんびゅんごま

びゅんびゅんごま

野菜などを使ったスタンプ

野菜などを使ったスタンプ

わなげ

わなげ

2020年に開催されるスポーツの祭典、東京オリンピック。この大会を全力で熱く応援できるようにと、今年度の3年生は総合の授業でオリンピック・パラリンピックについて学んでいます。 そしてこのたび、長野パラリンピック冬季大会のアイススレッジスピードスケート男子銀メダリスト、加藤正さんをお招きしてお話を聞き、ボッチャを体験しました。 子ども達は、加藤さんの話に興味津々で、目を輝かせていました。また、お話の後に体育館でプレーをしたボッチャは、「ユニバーサルスポーツ」ということもあり、全員で楽しむことができました。 今回学んだことは、オリンピック・パラリンピックの競技理解につながるものとなりました。他の競技や出場選手についての興味も、今後どんどん深くなっていくことでしょう。自国開催となる来年の大会で、たくさんの日本代表を応援してほしいと思います。

加藤さん、ありがとうございました。