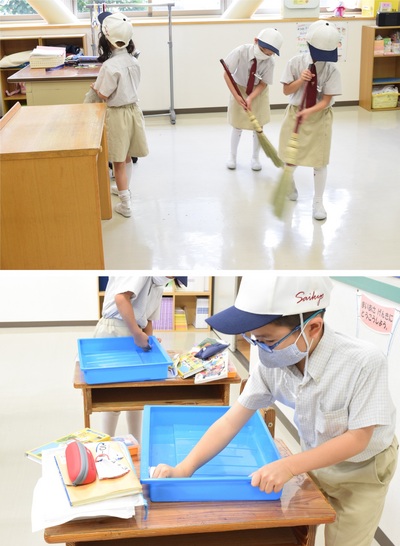

8月7日(金)、例年より2週間ほど遅くなりましたが、令和2年度1学期終業式を行いました。感染対策のため、終業式は校内放送のかたちをとり、生徒たちは担任とともに教室で校長の話に耳を傾けました。 【校長講話】 本校は今日、1学期終業の日を迎えました。4月6日に1学期が始まるも、わずか4日後には休校となりました。6月から学校が再開しましたが、体育祭をはじめ多くの行事の中止・延期が決まりました。日常生活では、検温やマスクの着用、密集・密閉・密接を防ぐ、大きな声を出さないなどの新しい生活様式に、多くの不自由を感じたことでしょう。このような状況にもかかわらず、明るく笑顔で、友達と切磋琢磨し、お互いに注意喚起をしながら1学期を過ごしたきみたちに、「本当によく頑張りました」と伝えたい。 さて、きみたちがこの1学期に学んだことは何でしょうか。それはおそらく、学校に通えることの嬉しさや、そうした日々を当たり前のように送れることのありがたさではないでしょうか。長い休業を経て学校が再開されたとき、きみたちはそう感じたと思います。「当たり前の日々」は、多くの人の営みに支えられ、多くの人の恵みによって成り立っています。そうしたことへの感謝の思いを一瞬でも持てたとすれば、それがきみたちにとって一番大きな収穫です。日々のありがたさや他者からの恵みに感謝でき、そこに幸せを感じ取れる人は、様々な人に恵みを与えることに喜びを感じられる人です。きみたちがそうした思いをもって「世のため人のために尽くすことのできる人」に成長していくことを願います。 明日から夏休みになります。例年、「五感をフルに使って、普段はできない様々な体験をしてください」というところですが、今年はそうはいかないようです。しかしきみたちには、才教生として今自分が何を成さなければならないのかを常に考えて行動してほしいと思います。 2学期が予定通り始まること、きみたちが満面の笑みを浮かべて学校に戻ってくることを誰よりも心待ちにしています。明るく楽しく、そして前向きに夏休みを過ごしてください。 ※写真は終業式前の大掃除の様子です。

教室の掃除や持ち物の整理整頓(1年生)

教室の掃除や持ち物の整理整頓(1年生)

「砂埃が溜まって大変です」(9年生)

「砂埃が溜まって大変です」(9年生)

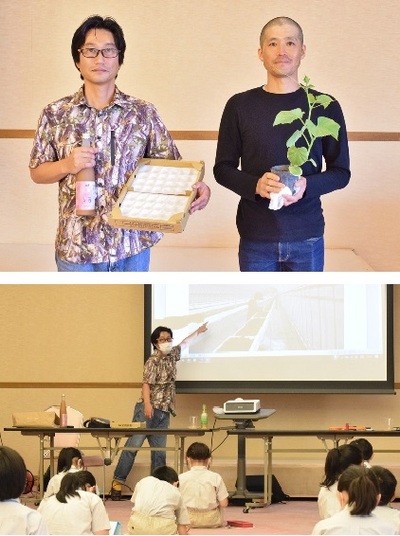

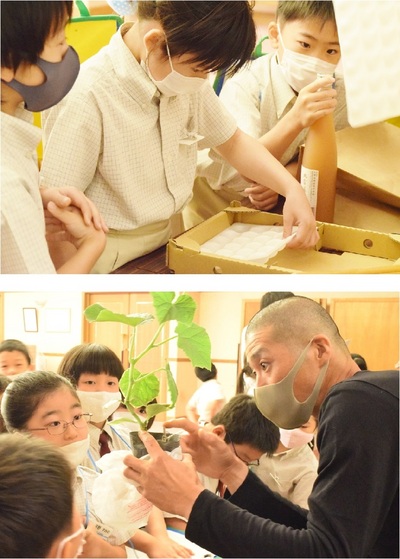

8月3日(月)、専業農家として働く新井さんと細萱さんをお迎えして3年生社会科の授業を行いました。本校在校生の保護者でもあるお二人。教科書だけでは分からない農業のあれこれをお話していただけないかとのお願いを快く引き受けて下さり、今回の授業に至りました。 新井さんはキュウリ栽培農家。1シーズンに3,000本以上の苗を植え、年に2回収穫するそうです。多いときで、5kgサイズの箱を1日100箱以上生産されるとのことでした。子どもたちの興味を引いた内容は、苗の病気を防ぐために行う「接ぎ木」についてで、ナイフで切ったカボチャ(台木)とキュウリの切り口をくっつけるこの「接ぎ木」の作業を、1本1本ご自身でするそうです。接ぎ木をして元気に育っている苗を見て、「どこまでがカボチャ?どこからがキュウリ?」と、生徒たちは不思議そうに観察していました。 細萱さんは主にイチゴを栽培しています。中でも、夏秋イチゴ(本来は果実の収穫が難しい暑い時期の収穫・出荷が可能)を育てています。栽培方法は、畑(土)での土耕栽培でなく、ハウスの中でヤシ殻を使った培地に苗を植え、養分の入った水をチューブで流し与える溶液栽培です。 収穫したイチゴを選別する「選果」の動画を見た生徒たちの目は、素早く機械が動く様子に釘付け。また、細萱さんが授業のためにご自身で撮影してくださった競りの動画にも興味津津でした。 また、お二人とも栽培や収穫で使用する道具や箱、収穫した農産物を使った製品を準備してきてくださり、生徒たちは使い方をたずねるなどして、具体的なイメージを膨らませました。 私たちがスーパーなどで手にする野菜や果物ですが、子どもたちには「農業」と自分の生活との関わりが見えにくいものになっていたかもしれません。 今回、農業が自分たちの生活に深く関わっていることが分かった3年生。農業が身近なものであることを教えてくださった新井さん、細萱さん、貴重なお話をありがとうございました。 最後に、生徒の質問とその答えのやり取りを少しご紹介します。

Q:育てている農産物の自慢はなんですか?

新井さん:手がけるキュウリの水々しさと歯ごたえです。2つのポイントがよくなるように、毎日大切に育てています。

細萱さん:私が作ったイチゴが、みなさんのよく知っている洋菓子屋さんでも使われていることです。

Q:働いていて大変だと思うことはなんですか?

新井さん:キュウリの収穫は全身を使う仕事です。体が痛くなることが大変です。

細萱さん:台風や大雪でハウスが壊れたりすると大きな損害が出ます。自然との関わり方は大変だと感じます。

(上)写真左から細萱さん、新井さん

(上)写真左から細萱さん、新井さん

しっかりメモをとっています

しっかりメモをとっています

(上)イチゴ専用のウレタンクッション (下)接ぎ木苗を観察

(上)イチゴ専用のウレタンクッション (下)接ぎ木苗を観察

7月31日(金)の1限目に避難訓練を実施しました。本来は4月中旬に計画していましたが、コロナウイルス感染防止のための休校措置により延期となっていました。 今回の重点項目は3つで、①避難経路とその方法を知ること ②避難に関する約束(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない)を守ること ③消火器の使い方を知ることです。 訓練は火災を想定したもの。警報器が火災を感知し、校内3階からの出火を確認。近くの教室にいた教職員による初期消火と同時に、消防への通報と全校生徒の避難を開始しました。 2か所の屋内階段のうち火元に近い階段は使えないため、3~5階に教室を構える8つの学年はほぼ一斉に同じ経路をたどることになります。感染症対策も考慮した訓練のため、特に高学年の生徒たちは、極力密にならないようにしながらも低学年の動向や自らの足元に気を配りつつ、出口を目指し速やかに行動しました。 訓練の最後には、消防署員から消火器の使用の説明を受けたのち、9年生と6年生からそれぞれ2名が消火訓練も行いました。 芳川消防署の皆さん、ご協力いただきありがとうございました。 ◆芳川消防署の方から 避難の際、一人が転ぶと、後に続く人たちが転んでしまう、転んだ人を踏んでしまうなど、二次的な災害が起こることがあります。前の人との間を適度にあけておくようにしましょう。 学校という場所柄、休み時間など先生が近くにいないときもあります。そういうときに、上級生は自分の安全を確保しつつ、下級生の避難誘導に力を貸してください。下級生のみなさんは、学校であれば先生や年上のみなさん、それ以外の場所でもお家の人や大人の言うことをしっかり聞いて、命を守る行動をとってください。 ◆入学後初めての避難訓練を経験した1年生の感想 ・大きな非常ベルの音にびっくりしたけど、学校で火事があったときにどうすればいいかが分かりました。 ・消防署の人に、避難のときに大切なことをたくさん教わりました。忘れないようにしっかり覚えておきたいです。 ※今回は文科省による感染症対策の方針を踏まえ、点呼時は全校を2グループに分け、通常より短時間での訓練としました。

(上)教室から避難する1年生 (下)校庭では全力で走る

(上)教室から避難する1年生 (下)校庭では全力で走る

消火器の使い方を教わりました

消火器の使い方を教わりました

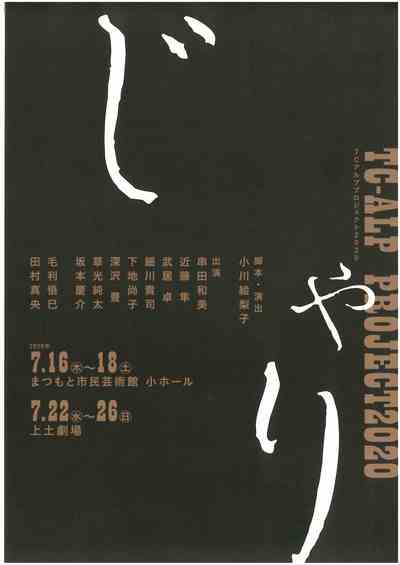

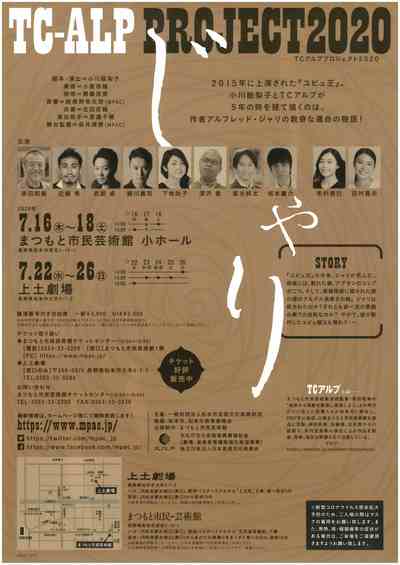

本校の卒業生で、俳優の田村真央さんが、TCアルププロジェクト2020「じゃり」に出演されます。

本校で一番大きな学校行事「さいきょう祭」のミュージカルで主役を務める等、在学時から多彩な才能を発揮していた田村さん。これからも、持ち前の明るさとバイタリティーで未来を切り開いていかれることを期待し、応援しています。

今回の田村さんに関する新聞記事

Web版 (MGプレス様ホームページ)

Web版 (市民タイムス様ホームページ)

<公演情報>

TCアルププロジェクト2020 「じゃり」

7月16日(木)~ 18日(土) まつもと市民芸術館

7月22日(水)~ 26日(日) 上土劇場

公演の詳細はこちらから(外部リンク まつもと市民芸術館様)

7月7日(火)、1・2年生の防犯教室を行いました。長野県松本警察署生活安全課の吉田さんにお越しいただき、1・2年担当の先生たちが「怪しい人」に扮し、次のようなロールプレイを行って子どもたちに注意を呼びかけました。 ①前から歩いて来た人に「一緒に公園へ行こう。楽しいよ。」と声をかけられ、体を触られそうになる。 ②車に乗った人から、「○○に行きたいけれど道がわからなくなって困っている。車の中にきて地図を描いてほしい。よかったら案内してもらえる?」と頼まれる。 ③近くに住む人から、「おいしいお菓子をたくさん作ったけれど、一人では食べきれない。家に来て一緒に食べよう。」と誘われる。 このようなときに、はっきり「できません・しません」と言えて、大声で助けを呼ぶことができればいいのですが、状況は様々。吉田さんは生徒たちに、しっかり断ること、相手の手が届かないところまで離れること、車のドア付近に近づかないこと、できればナンバーを覚えてメモを取ることなど、なぜそうした対応をすべきかという理由まで、丁寧に教えて下さいました。 「ランドセルや荷物をつかまれたら、どうしますか?」と聞かれた生徒は、「全部おいて逃げる」と答えました。 吉田さんは「お家の人が買ってくれたランドセルも大切だけれど、自分の命に代えられるものは何もありません。まずは命を守ることを一番に考えて」と話し、生徒も真剣に聞いていました。 また、通学途中には一般のご家庭やコンビニエンスストアなど、万が一のことがあったときに子どもを保護し警察へ通報してくれる「こどもを守る安心の家」があり、怖い思いをしたときに警察署や交番以外に頼るべき場所があることも、改めて学びました。 しかし、本当に困っている人もいるかもしれません。もし場所を聞かれて自分の知っているところであれば、「あっちです」と指で示して、決して行動を共にしないように、とのお話もありました。 ちなみに、「知らない人に対して挨拶をすることは悪いことではありません。」とも。元気で気持ちのよい挨拶は、本当の不審者に「ここでは悪いことはできないな」と思わせる抑止力になることがあるそうです。

授業終盤には、ランドセルについている防犯ブザーを片手で鳴らす練習をしました。取付位置、電池が消耗していないか、実際に音が鳴るか、この機にご家庭でも確認をお願いします。

車のナンバーや特徴が「てがかり」に

車のナンバーや特徴が「てがかり」に

知り合いでも、約束のない誘いは断ろう

知り合いでも、約束のない誘いは断ろう

防犯ブザーの使い方をおさらい

防犯ブザーの使い方をおさらい

7月4日(土)午前、学校説明会を開催し、多くの皆様に本校の特色や教育理念などについて校長の話をお聞きいただきました。

感染症対策をとっての開催は初めてのことであり、ご来校の皆様にはマスクの着用と手指消毒のご協力をお願いし、会場の講堂では普段より座席間を広くとるなどしました。

説明の後は学校内施設の見学の時間をとり、3年生以上の授業の様子もご覧いただきました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

◎7月・8月の入試関連行事は次のとおりです

個別相談会 ←クリックで「参加お申込み」のページへ

実施期間:2020年7月20日(月)~31日(金)

対 象:本校への入学を検討されている方

内 容:授業見学・本校の概要説明

*上記以外の期間をご希望の方はご相談ください。

*ご希望の日時に学校行事等が重なる場合はご相談させていただきます。

学校説明会・入試説明会 ←クリックで「説明会」のページへ

日 程:2020年8月22日(土)10:00~11:30

対 象:本校への入学を検討されている方

内 容:教育理念、教育方針、学校生活の概要、出願方法

【ご来校いただく際のお願い】

□マスクの着用

□手指の消毒

□暑さ対策

□参加人数・代表者との続柄の確認

□健康状態(熱の有無など)の確認

6月10日(水)より、本校の生徒とネパールの先生とのオンライン英会話プログラムが始まりました。英語科とICT担当の先生が4月当初から準備を行っていたものの、新型コロナの影響でこのタイミングになりました。 学校初のオンラインレッスンに臨んだ9年2組。生徒は一人ずつタブレット端末を手に、IDとパスワードを入力してレッスンを開始。画面の中の先生とお互いに自己紹介をし、質問をしあって会話を楽しみました。初回ということもあり、少し緊張した様子も見られましたが、一人ひとりが積極的に取り組みました。 今後、6~9年生は週1回、5年生は月に1回のペースで毎回20分のレッスンを行う計画です。これまでどおりの外国人講師によるOral授業にプラスして、コミュニケーションスキル(話す・聞く)としての英語力アップを図っていきます。 本プログラムは、県内中信地区で英会話指導を行う「エープラス英会話教室」とネパールの「Muncha.com」が共同開発したもので、本校では今年度から導入・運用を開始しました。十分に研修を受けた講師が常時10名程待機し、1対1の英会話レッスンを行います。 年間を通して同じ先生とレッスンを積み重ねていくので、各生徒のニーズに応えながら着実に英語力を伸ばしていけるのが本プログラムの特徴です。 これからも、生徒たちには積極的に取り組み、英語力を磨き、伸ばしていってほしいと思います。 ●オンライン英会話 9年生の感想(一部) ・「正しい英語で話さなければ」と緊張していたが、自己紹介をする中で「間違えてもいいから伝えたい・わかりたい」と思えるようになった。 ・今回は先生の質問に答えることが中心になってしまった。会話の幅を広げるためにも、授業と単語や文法の復習を有効的に行っていきたい。 ・画面越しの対面は意外とリラックスできた。先生は趣味や日本のことについてたくさん質問をしてくれ、自分が言いたかったこともうまく伝わった。 ・いざとなると単語や文章が思いつかずコミュニケーションが難しく感じることがあったが、経験とともに会話もコミュニケーションも上達していくと思う。多国籍、異なる母国語にも関わらず、英語という共通ツールで会話することの楽しさが分かった。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校していた本校ですが、25日(月)からは日課を2時間ほど短縮し、授業を再開しています。6月1日(月)からは、通常日課で授業を行う予定です。 再開した学校では、生徒も教職員も登校時は必ず健康チェック表を提出、手洗いと手指の消毒から一日が始まります。教室では可能な限り机間や生徒間の距離を取り、常時換気を行うなどしていますが、学校という場所柄、共用物も多いので、教職員による定期的な消毒は欠かしていません。 さて、話は休校中にさかのぼり、4月から取り組んできた授業動画について。 才教学園では合計600本を超える動画を配信しました。 先生たちは、どのようにしたら生徒が自宅で授業動画を活用してくれるのかをイメージし、1本1本に気持ちを込め、丁寧に撮影していました。 そして授業が進んでいくと、生徒から「(動画)授業の内容で質問があります」と連絡が入り、先生が電話やスカイプで生徒の対応にあたるといった場面が見られるようになりました。動画をしっかり活用してくれていることがわかり、とても嬉しく思いました。 撮影や編集など、普段の授業と異なる作業に最初は時間がかかりましたが、ここ数年でICT環境を整えてきたり、先生たちも研修を行ったりしていたおかげで、今回のように家庭での学習をサポートするための授業を展開することができました。 ●9年生による授業動画視聴の感想(メール回答より一部抜粋) ・ネット上には様々な勉強サイトがあるが、自分が在籍する学校の先生方の授業を受けることができてよかった。 ・考えを整理しながら授業動画を見ることができた。自分のタイミングで一時停止をしたり、分かるまで繰り返し見ることができたりしたこともよかった。 ・実際の登校ができない期間でも、自分が知っている先生たちの授業を安心して受けることができてよかった。 *** 5月からは、5~9年生で双方向通信システムを使用したホームルームを実施。本校ではG Suite for EducationのClassroomツールを使いました。生徒は指定された時間にパソコンやタブレットでログイン、担任と近況を報告しあったり友人らの様子をうかがったりと、和やかな時間を持つこともあったようです。 休校中は、一人ひとりの健康を守ることを最優先に、多くの方のご理解とご協力をいただきました。とりわけ保護者の皆様には、インターネット環境の整備やお子さまの生活に配慮いただくなど学校からのいろいろなお願いに対応いただき、本当にありがとうございました。

・1日3科目の配信があることを意識していたので、毎日だらだらせずに過ごすことができた。

今後も日々の健康観察や衛生面での安全確保など感染症対策は必須ですが、生徒とのコミュニケーションを大切にし、学校における新しい生活様式に確実に対応していきたいと思います。

手洗い+アルコール消毒、しっかりやっています

手洗い+アルコール消毒、しっかりやっています

Ⅰ期のリーダー、4年生からのメッセージ

Ⅰ期のリーダー、4年生からのメッセージ

校内の消毒作業

校内の消毒作業