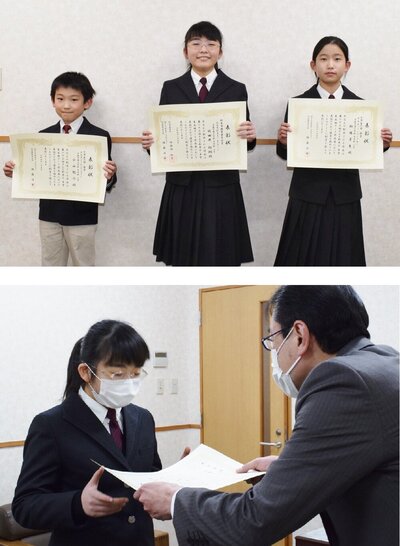

テレビ松本ケーブルビジョンが主催する第23回立体アート作品展において、本校より3名が入賞しました。最高賞の松本市教育委員会賞の比田井さんのコメントや、入賞作品の写真を紹介します。

みなさん、おめでとうございます!

第23回テレビ松本小・中学生立体アート作品展

◆松本市教育委員会賞

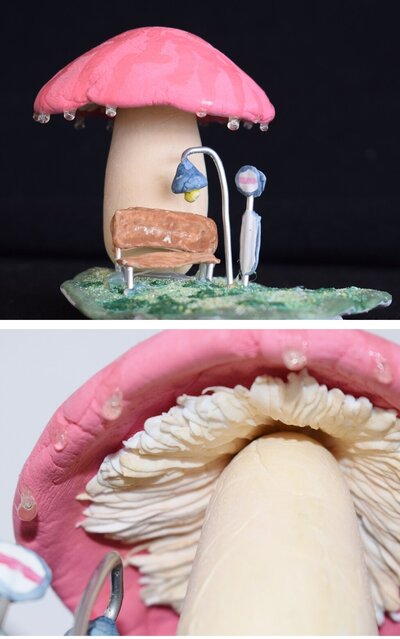

比田井絢翔さん(6年)「終点まで、あと少し。」

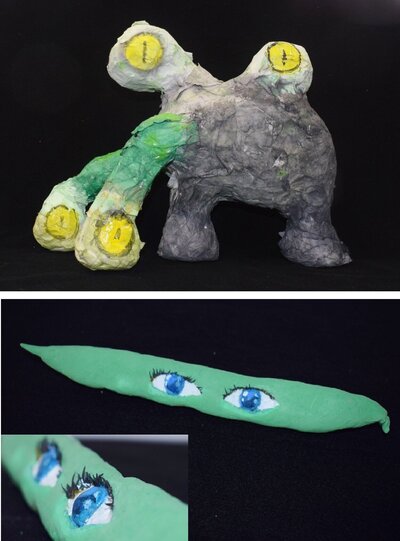

◆金賞/小学生の部

小山聡介くん(3年)「とうめいモンスター」

◆銀賞/小学生の部

相場芽生さん(6年)「インゲンマ目」

受賞のお知らせを聞いたときの気持ちを教えてください

比田井さん:昨年は『白ねずみ』という作品で松本市美術館賞をいただきましたが、同じ学校の先輩が作った『キャベツ』を見て、1枚1枚の葉を作る根気に圧倒されました。それを越えたいと頑張って作った作品で最高賞をいただくことができて、とても嬉しかったです。

作品のアイデアやタイトルの着想はどこから得ましたか

比田井さん:「ほとんどの人には必要ないけれど、誰かにとって、なくてはならない場所」というイメージで、『小さな場所を守り続けているキノコ』とそこをこよなく愛する数人、バス停の物語を想像したら、自然とこの(作品の)ようになりました。

作品を作る上でこだわったところなどはありますか

比田井さん:見えにくい部分ですが、キノコの傘の内側のひだを作るのに苦労しました。傘から落ちそうなしずくは透明なニスを垂らして表現し、土台の苔は紙粘土を削って作った粉をふんわりとかけています。少し高さのある作品で芯に針金も使っていますが、紙粘土が重力に負けてつぶれてしまわないようにするのが大変でした。

写真上の左から)小山くん、比田井さん、相場さん― 2/15 学校長から賞状伝達 ※撮影時のみマスクを外しています

写真上の左から)小山くん、比田井さん、相場さん― 2/15 学校長から賞状伝達 ※撮影時のみマスクを外しています

比田井さんの作品「終点まで、あと少し。」(高さ約8㎝)

比田井さんの作品「終点まで、あと少し。」(高さ約8㎝)

上)小山くん「とうめいモンスター」、下)相場さん「インゲンマ目」

上)小山くん「とうめいモンスター」、下)相場さん「インゲンマ目」

2021年12月に開催されたブルグミュラーコンクール2021名古屋ファイナル(名東文化小劇場、名古屋市)に本校2年の中村妃花さんが出場し、小学校1・2年B部門で金賞となりました。審査結果の発表は「YouTube表彰式」としてオンラインで行われ、直接の参加は叶わなかったそうですが、後日、主催者からトロフィーと賞状が届いたとのこと。

教室で写真を撮ったり感想を聞いたりしているときには、クラスメイトに囲まれ少し恥ずかしそうにしていた中村さんですが、「大きな賞をもらってすごいね!」「ピアノが上手なんだね!」と声をかけられ、笑顔を見せていました。

中村さん、おめでとうございます!

中村さん:熱田地区予選で優秀賞、ファイナルで金賞に選ばれて、とても嬉しかったです。練習を頑張ってよかったと思うし、これからも大好きなピアノを続けていきたいです。

2022 さいきょう子育て支援プログラム

毎年行っている「お父さん お母さんの"教え方"講座」「わくわくプレスクール」、「特別教育講演会」は、地域の子ども達の幸せな成長を願い、教育のプロである私たちが、お母さん、お父さんの子育て活動を支援しようと12年前から始めたプログラムです。

2022年の主な日程が決まりましたのでお知らせいたします。才教学園に入学をお考えの方も、そうでない方も、子育てに役立つ情報が満載ですので、是非ご参加ください。

5月までの主なプログラム

〇お父さんお母さんのための"教え方"講座 3月12日(土)開講

対象:未就学児の保護者の方

本校のベテラン教師が、数多くの実戦経験に基づき、お子さんがすくすくと育つようにご家庭で実践できる子育てのコツを伝授する人気講座です。(詳細はこちら)

〇スプリングスクール 3月26日(土)

「かずでたのしくあそぼう!」

対象:新年長、新年中児の親子

算数において大切な「かず」を、積み木やカードやさいころを使ってたのしく触れていきます。(詳細はこちら)

〇親子プレスクール 4月23日(土)

対象:年長、年中児の親子

「もじ」「かず」「えいご」をお父さんお母さんと一緒に楽しく学びましょう!(詳細はこちら)

〇わくわくプレスクール 5月21日(土)開講

対象:年長児・年中児

遊びの要素を随所に取り入れ、楽しみながら「かず」「もじ」「えいご」を学びます。 えんぴつの持ち方、授業を受ける姿勢やあいさつ・返事の仕方など、 小学校生活に向けて身につけておきたいことについても触れていきます。(詳細はこちら)

※各回で内容が異なります。1回のみの参加でも可能です。

(2022年度から新たに年中児のクラスを開設します。)

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、プログラムの延期や中止、内容に変更が生じますことをご了承ください。

特別教育講演会、サマースクール等は、随時ホームページ上でお知らせいたします。

1月31日より、校内プレゼンテーションコンテストの予選が始まりました。持ち時間は6分、テーマも5年生から8年生までで学年別に決められ、PowerPointやkeynote、スライドなどを用いて、自身で調べ考察したことや思っていることを発表します。

例年は保護者の皆さんにご来校いただき、クラスごとの代表者を選ぶ審査をお願いしているのですが、続くコロナの影響・感染拡大予防の面から直接の参観・参加は中止としました。その代わり、初の試みとして、各クラスでの個人やグループの発表を撮影し、保護者の皆さんには動画の限定配信を行う形式に変更しました。

初日の発表は『私の志』がテーマの8年生。将来の夢や、今の自分が目指すものを具体的に示しました。

「3、4歳の頃に好きだったこと、憧れたことを一旦は将来の目標に据えたが、いつしかそのことは忘れていた。しかし、面談で担任から言われたひとことをきっかけに想いが再燃。かつての自分がそうだったように、誰かに憧れを持ってもらえるような職業に携わりたい。」

「小さい頃からものを作ることに親しんでいた。自分で創意工夫を凝らしていくうちに、自分が生み出したものを通じて他者の心を和ませられるようになりたいと考えるようになった。」

クラスメイトの発表に耳を傾け、フィードバック(コメント)も丁寧に記入していました。メッセージ性、考察の適切さ、わかりやすさなどを審査基準に、今後クラスごとに代表者が決まっていく予定です。

本選も例年通りの形式での開催ではありませんが、予選を突破したみなさんのブラッシュアップされたプレゼンテーションが見られるのではないかと思います。

自分の思いを伝える発表者

自分の思いを伝える発表者

機器の操作補助、撮影も生徒が担っていました

機器の操作補助、撮影も生徒が担っていました

投稿日:2022.01.28

各位

日頃は才教学園にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

2月5日(土)に開催を予定しておりました「お父さんお母さんのための"教え方"講座」ですが、近隣地域の新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、ライブ配信での開催とさせていただきます。

参加予定の皆さまには後日、郵送にて資料と教具をお送りし、ライブ配信の視聴方法のご案内をいたします。

今回の配信は録画動画ではなく、リアルタイムのライブ配信となりますのでご注意ください。

ご不明な点等ございましたら、お気軽に学校までご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

1月10日(月・祝)、第47回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部・松本地区大会(松本市音楽文化ホール)が行われました。

昨年度は音源による審査となったため会場での演奏はありませんでしたが、2年ぶりの直接開催となった今年、才教学園からは管打四重奏で1組がステージに立ちました。

夏のコンクールで共に演奏した9年生が引退し、新たなメンバーで臨んだ初めてのコンテスト。練習期間には多くの行事が重なったものの、メンバーは前向きに練習に取り組み、自分たちなりの音づくりを模索してきました。

参加団体の中で唯一、小学生を含む本校のグループですが、日頃の練習の成果を堂々と披露することができました。他校アンサンブルのレベルの高い演奏に触れたこと、審査員の先生方からいただいた批評を通して、音楽と接していく上での課題を見つけるいい機会になりました。

応援してくださった生徒のみなさん、活動にご理解くださった保護者の皆様をはじめ、携わってくださった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

吹奏楽部顧問

《大会情報・結果》

第47回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部

松本地区大会 令和4年1月10日(月・祝)

管打四重奏 銀賞

石曽根寧來、根本あかり(以上8年)

山崎花峰、安永理沙(以上6年)

曲目:ミニチュア・スイート 作曲:高橋宏樹

※撮影時のみマスクを外しています

※撮影時のみマスクを外しています

昨年12月に本校5年生対象に行われた、日本を代表する現役トップスプリンターの小池祐貴選手による「STEAMかけっこ教室」の様子が、教室の主催者である株式会社STEAM Sports Laboratory様のYouTubeページに掲載されております。

〇小池選手STEAMかけっこ教室(才教学園)(外部リンク)

//www.youtube.com/watch?v=-pxUMcKHx0E

なお、今回の実証事業で開発された"STEAMかけっこ(動作解析×オンライン体育)"は経済産業省 未来の教室 STEAMライブラリーに公開されています。

〇未来の教室 STEAMライブラリー(STEAMかけっこ)(外部リンク)

//www.steam-library.go.jp/content/90

子ども達に貴重な機会を与えてくださった小池祐貴選手、順天堂大学先任准教授の柳谷登志雄先生、株式会社STEAM Sports Laboratoryには、改めて心より感謝申し上げます。

あけましておめでとうございます。

生徒のみなさんは、この長い冬休みをどのように過ごしてきたでしょうか。コロナの感染状況も落ち着いていたので、久しぶりに家族と旅行したり、普段会えない親戚に会ったりと、楽しい時間を過ごした人も多いでしょう。そうしたできごとをぜひ先生や友達と分かち合い、大切な思い出にしてください。

さて、約2か月間と非常に短い3学期。みなさんの成長を、結果として示す学期です。例えるなら、土を耕し、種をまき、育てたものを、自ら収穫するときです。

特に9年生は、いよいよ高校受験。冬休みの間もしっかり勉強していたみなさんの努力が実ることを切に願います。高校受験に向けては、辛く不安なことも多いと思いますが、得ることもたくさんあります。恐れず、怯まず、逃げず、目の前の壁を乗り越える努力を怠らない。そうした才教生としての姿を後輩に伝えてください。

1年生から8年生のみなさんは、9年生と過ごせる時間もあとわずかです。来年度からの生活に生かせるよう、先輩から多くのことを学びましょう。

4月当初に立てたいろいろな夢や目標を思い返し、何が足りないか、何をしなければならないか、目標達成のために努力を続ける学期となることを期待します。

NTPトヨタ信州スタッフの皆様によるトヨタ未来スクール「クルマまるわかり教室」を、12月16日(水)に5年生が受講しました。

スライドでトヨタのクルマづくりにおける取り組みをわかりやすくご説明いただいたほか、環境・産業・経済のバランスを取りながら車を生産、スゴロク方式でゴールを目指すカー&エコゲームを行いました。これは「環境に配慮しながら車を生産し、利益を上げる」という趣旨のゲームで、3つのサスティナビリティ(研究開発・モノづくり・社会貢献活動)を考えながら、自動車会社を経営します。例年のボードゲームに代わり、今年は生徒のiPadを使ったオンライン形式でした。

最終的に、利益・エコチップの数・環境にポイントをまとめて上位3組が決まり、スタッフの方からどんな点に気をつけたか、どういうところを工夫したかを問われて発表しました。

「環境にやさしい車を作ったことで利益が出て、その利益を使って社会貢献ができた」「10年の経営はゲームではあっという間だけど、実際はたくさんの力が必要だと思った」「車を作りたかったけど、その分開発費用もたくさん必要になることがわかった」など、社会生活やエコに対する大きな意識が持てた様子。「環境が悪化したしトラブルも起きてしまいました・・・」と少々悔しさを滲ませる生徒もいましたが、みんなで楽しい活動ができました。

また、配布されたカード『SDGs宣言カード』には、自分ができるエコ活動を考えて記入。改めて家族や友達と未来を考えるきっかけをいただきました。

ご協力いただいたスタッフの皆様、ありがとうございました。

トヨタの取り組みについて聞き、カー&エコゲームに挑戦

トヨタの取り組みについて聞き、カー&エコゲームに挑戦

12月13日(月)、6年生が防災教育の一環で避難所づくりを行いました。この授業のために、学生ボランティア団体・IVUSA(東京)より理事の宮崎猛志先生と所属する学生の皆さんが来校し、6年生と一緒に取り組んで下さいました。

1学期にオンラインミーティングがありましたが、直接お会いするのは初めてのこと。10グループに分かれ、まずは自己紹介や研修旅行で石巻市を訪れたときの感想を発表しました。

その後、会場を体育館に移し、避難所の設営活動が始まりました。各グループに「高齢者がいる家族」「女性だけの家族」といった特徴が与えられたほか、共有部分として学習スペースや更衣室、掲示板やゴミ捨て場の設置などの課題が出されました。

6年生は自分たちができることは何かを考え、限られた物資を使いながらグループの状況に応じた生活空間の設営に奮闘。IVUSAの皆さんと相談しながら、高齢者・障害を有する人がいる家族のために必要なもの、小さい子どもがいる家族のためにあったら便利だと思うものなどを準備したり作ったりしました。

・大きなビニール袋に破った紙を入れ、羽布団の代わりにする

・ブースの四方を囲っても車いすが通れるように間口を広くとり、シンプルなスペースづくりを心がける

・子どものために広めの遊び場や簡単な遊具を設置する

・目の不自由な方が伝って歩くためのロープを張る

プライバシーに配慮しながら、感染症や衛生面における対策も忘れずに避難所づくりは進められました。

中には「実用性があって癒しにもなるものがあったら」と、自分がそこで生活をすることまで考え、抱き枕風のものを作ったグループもありました。

制限時間いっぱいまで避難所づくりを行った後は、みんなでブースをひとつずつ回って特徴や工夫を発表し合いました。IVUSAの皆さん、校長や教頭らも、6年生の提案と実践に感心していました。

年間を通じて防災学習に取り組んでいる6年生。研修旅行の経験も記憶に新しいところですが、至る所に思いやりが垣間見えた避難所づくりでした。いつ、どこで起こるかわからない災害。「もしも」のときに慌てず、考え、判断し、行動し、生き抜くための手段を、今回の授業から学ぶことができたと思います。

IVUSAの宮崎先生と学生のみなさん、大切な体験をさせていただきありがとうございました。

「乳幼児がいる」「車いすを使う人がいる」など家族形態に応じたアイデアを出し合い、共有スペースの担当を決定

「乳幼児がいる」「車いすを使う人がいる」など家族形態に応じたアイデアを出し合い、共有スペースの担当を決定

「その場にあるもの」をフル活用した生活空間づくり

「その場にあるもの」をフル活用した生活空間づくり

スペース内で工夫したところなどをグループごとにプレゼン

スペース内で工夫したところなどをグループごとにプレゼン