10月16日(土)、今年の「わくわくプレスクール」と「お父さん、お母さんのための"教え方"講座」が最終回を迎えました。

わくわくプレスクール

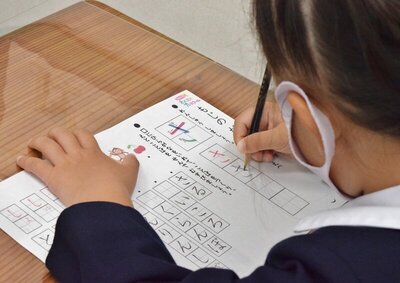

もじ「さ・し・す・せ・そ」・・・ピンと伸ばした指での空書きやプリントへのえんぴつ書きがとても上手にでき、参加した年長さんは先生から大きなハナマルをたくさんもらっていました。

かず「9までの数」・・・プリントに描かれた動物が種類ごとにいくついるか、ブロックを使って数えました。続いて、どちらが多いかを比べるときに、「ブロックの一方の端を揃えて並べてみましょう」と先生が声をかけると、2段に分けて置いたブロックの左端をきれいに揃えて、視覚的にもパッとわかるようにしていました。

えいご「文房具の名前」・・・普段から使っているえんぴつや色えんぴつ、その他学校で一般的に使われるものの名前を、先生に倣って発音しました。基本の挨拶や、先生が"How are you?"と聞いた後の返事のパターンなども、自信をもって答えていた印象です。

お父さん、お母さんのための"教え方"講座

本校の勝野惠教諭が「小学生になる前に身につけておきたいこと」と題し、日々生徒と向き合う中で大事だと感じていることをありのままに語りました。これから小学生になるお子様のいるお父さんとお母さんを対象としたものでしたが、子どもと向き合うすべての人にぜひ聞いていただきたい内容でした。

4月の親子プレスクールにはじまり「教え方講座」等でお伝えした内容は、ご家庭でも実践していただき、就学の一助としていただけましたら嬉しく思います。

5回シリーズのうち、新型コロナウイルスの影響で2回を中止としましたが、プレスクールを楽しみにしているという声もあり、このたび最終回を開催することができて嬉しく思います。プレスクールを通して、学校で他のお友達と一緒に勉強する楽しさを体験していただけましたら幸いです。

大勢のみなさまにご参加いただき、本当にありがとうございました。

「わくわくプレスクール」もじの時間

「わくわくプレスクール」もじの時間

丁寧に取り組んでいました

丁寧に取り組んでいました

「お父さん、お母さんのための”教え方”講座」より

「お父さん、お母さんのための”教え方”講座」より

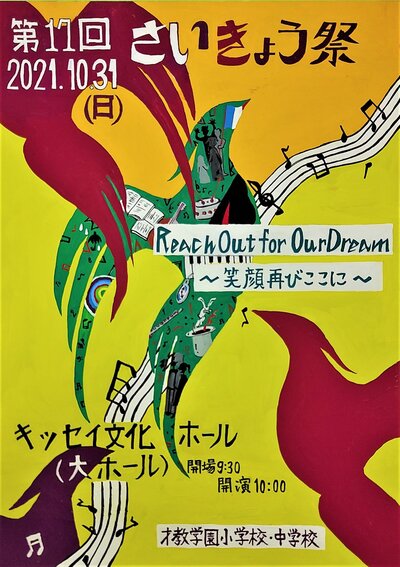

第17回 さいきょう祭

スローガン

今年は各学年、合唱部、吹奏楽部の演目のみの開催ですが、子ども達は様々な制約がある中で、最高の舞台にしようと練習に励んでおります。

今回のさいきょう祭も子ども達にとってより良い成長の機会になることを願っております。

日時:令和3年10月31日(日)

開場: 9:30

開演:10:00

場所:キッセイ文化ホール(大ホール)

演目順については、PDFファイル(第17回 さいきょう祭プログラム(簡易版))をご参照ください。

ご来場の皆様へ ―お願いとご注意―

ご来場の皆様におかれましては、通常の感染症対策と同様に、新型コロナウイルス感染拡大予防の趣旨をご理解いただき、以下のことについてご協力のほどお願いいたします。

さいきょう祭の成功に向け、生徒およびご家族、ご来場予定の皆様には体調管理に努めていただきますようお願いいたします。

◆入場にはチケット(無料)が必要です。例年と使用方法が異なります。後日チケットとともにお渡しするお知らせを必ずお読みください。なお、チケットは再発行いたしませんので、紛失等なさらないようご注意ください。

◆今回は入場者の制限を行い、①本校在校生の各ご家庭2名様まで ②関係者のみ とさせていただきます。(未就学児を除く)

◆入場時にチケットと所定の「健康チェックカード」をご提出いただきます。

◆マスクの着用(咳エチケット)、手洗い、手指消毒など、ご自身での感染予防対策をお願いいたします。

◆会場内の数箇所に消毒液を設置しますのでご利用ください。

◆万が一、発熱・咳などの症状がある場合、体調にご不安のある方は、くれぐれもご無理なさらないようお願いいたします。発熱や体調が優れない方のご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。なお、会場内で気分が悪くなった場合は、速やかに近くの教職員までお申し出ください。

◆ご来場の皆様、会場スタッフ、業者の方、生徒・教職員への感染防止を考慮し、教職員は基本的にマスクを着用して対応いたします。

ご不明な点は学校(電話0263-58-0311)までお問い合わせください。

皆様のご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

第17回 さいきょう祭ポスター

第17回 さいきょう祭ポスター

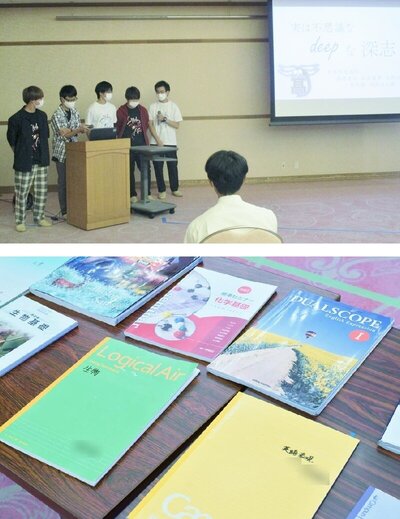

これまで対面方式で行われていた高校主催の学校説明会。深志高校でもコロナの影響で対面での開催は叶わず、今年はオンライン形式で行われました。説明会の一部は生徒徒会が担っているとのことで、こちらについても用意していただいた動画を視聴させていただきました。

生徒会企画に関わったみなさんの中には才教学園の卒業生が2名おり、「オンラインでは伝えきれなかった深志高校のいろいろなことを、卒業生として現9年生に直接伝える機会をいただけないか」という申し出が本校の教頭宛にあり、「願ってもないこと」ということで今回の説明会が実現しました。

説明会が行われたのは9月18日午後。来校した高校生らは、学校の特色や受験生としてどのような生活を送っていたかなど、この日のためにパワーポイントで作った資料を使って説明。また、自分たちが中学生の時に使っていたテキスト類、高校の授業で使っている教材も持ち寄り、トークを交えてたくさんのアドバイスをくれました。

終了後、9年生からは「よく知っている先輩方から、参考になる話をたくさん聞くことができた。進学されたみなさんの活躍を、後輩として誇らしく思う」といった声が聞かれました。

久しぶりに本校を訪れてくれた卒業生の元気な姿を見ることができ、懐かしさを感じつつ和やかな説明会となりました。

当初は2名(2年生と1年生の各1名)が来校の予定でしたが、賛同者としてこの春に才教学園を巣立った1年生が5名加わりました。卒業生有志、9年生、保護者のみなさんには、ご理解ご協力いただきありがとうございました。

出張説明会のスタート

出張説明会のスタート

高校の魅力紹介

高校の魅力紹介

高1のみなさんは今年のとんぼ祭Tシャツを着てきました

高1のみなさんは今年のとんぼ祭Tシャツを着てきました

10月9日(土)に行われる長野県中学生英語弁論大会県大会(長野県総合教育センター)に、9年生の伏見亮一くんが「Who is the wall made by?」というテーマ(タイトル)で発表します。

ホームステイをしたときに消極的だった自身に対し、ホストファーザーから「壁は相手が作っているのではなく、自分が作っているものなんだよ」と声をかけられたという伏見くん。「自分は人見知りだから・・・」と、相手が拒む雰囲気を出していたのは自らの側あったのかもしれないと思い至り、このことが人と積極的に関わっていこうと自分を変えるきっかけになったということです。

映像審査となった地区大会(9月)の結果を受け、県大会に向けて毎朝と放課後の練習に余念がありません。本校英語科の矢崎先生は、「今年の出場者はどうなるかと思っていたころ、伏見くん自身が『出場したい』と直接伝えに来ました。練習を始めた頃は表情も硬く緊張していることが見てわかりました。しかし、発音にこだわり、話し方や伝え方をよく研究し、自身をもってスピーチできるようになりました。受験生としての学習と並行してよく頑張っています」と話してくれました。

伏見くんコメント

「テレビで弁論大会特集を見て、素直に堂々と話す人たちに憧れを持ちました。今まで英語でスピーチをしたことはなかったので、チャレンジしたいと思いました。苦手だったLとR、BとVの発音は、英語科の矢崎先生、トービン先生の発音をよく聞いて直していきました。練習を毎日していますが、ただ暗記したことを述べるのではなく、自分の思いもしっかり届くようなスピーチを(県大会で)したいです。」

弁論大会の練習と同時に、英検準1級2次試験合格に向けた勉強も進めているという伏見くん。県大会での健闘を祈ります!

地区大会の入賞を喜び英語科教諭と談笑する伏見くん

地区大会の入賞を喜び英語科教諭と談笑する伏見くん

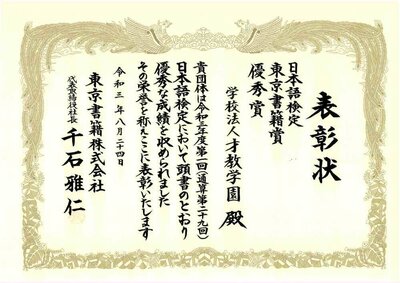

令和3年度第1回日本語検定において優秀な成績を収めたとして、本校2年の原田樹生くんへの賞状と盾の伝達式が校内で執り行われました。10月25日(火)午後、日本語検定の協賛企業である東京書籍より石井様が来校され、原田くんに7級・読売新聞社賞最優秀賞の賞状が手渡されました。

「受検日まで、問題をたくさん解いて勉強しました」と話した原田くん。石井様と、同席した教頭と3人、笑顔で言葉を交わす様子はとても和やかでした。

また、この令和3年度第1回検定においては、優秀な結果を多数残した団体に贈られる東京書籍賞優秀賞を、学校法人才教学園として受賞しました。

長野県立高校入試では、前期・後期ともに、問題文そのものが難しくなったり、長文化したりという傾向があります。日本語検定はそのようなことに対応できる力も育んでくれます。今後も多くの生徒のみなさんにチャレンジしてほしいと思います。

東京書籍 石井様より

このたびは個人と団体での入賞おめでとうございます。 原田くんの今回の成績は、一生懸命頑張った成果の表れです。これからも、6級、5級・・・と、上位級までぜひ挑戦してください。

表彰を受けた原田くんと東京書籍・石井様(撮影のために短時間マスクを外しました))

表彰を受けた原田くんと東京書籍・石井様(撮影のために短時間マスクを外しました))

原田くんと話す石井様(右)教頭(左)

原田くんと話す石井様(右)教頭(左)

団体でも表彰いただきました

団体でも表彰いただきました

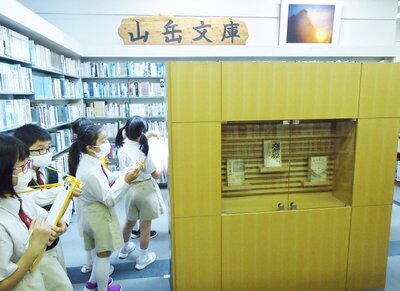

9月27日(月)、2年生が公共施設の見学(生活科)のため松本市立中央図書館へ出かけました。

図書館の見学時間は1時間半ほど。

まずは「図書館とはどういうところか」「図書館を利用するときのルール」や、図書館司書の仕事についてのお話をお聞きしました。その後、施設内を一通り見学し、質疑応答を経て、読み聞かせ(紙芝居「たべられたやまんば」)もしていただきました。

図書館職員のみなさん、このたびはお忙しい中ご協力いただきありがとうございました。

移動にはスクールバスを使用したのですが、日頃から感染症対策に気を配ることが当たり前になっているため、2年生は車内でも大きな声を出すことなく静かに座っていました。また、要所要所で手指の消毒もしっかり行いました。

図書の貸出カウンター付近を見学中

図書の貸出カウンター付近を見学中

登山家の著書や山岳関係の本を集めた特別コーナー「山岳文庫」

登山家の著書や山岳関係の本を集めた特別コーナー「山岳文庫」

読み聞かせの時間

読み聞かせの時間

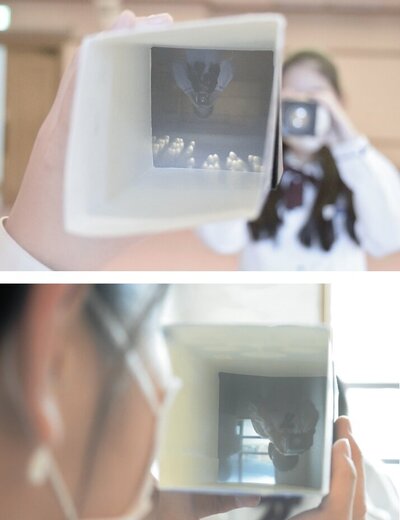

9月中旬、7年生の総合の時間にK'studio・中村健三先生による2回目の講義がありました。この日は、以前掲載した才教ダイアリー(「総合的な学習の時間―7年生の場合」)で触れていた「箱カメラ」の制作を行いました。

箱カメラは、牛乳パックと凸レンズ(虫メガネでもよいそうです)といった、身近にあるものでつくることができます。

1回目の講義と今回の授業冒頭で中村先生からカメラのしくみを教わった7年生は、わくわくした様子で制作に入りました。

牛乳パックの上下を切り落として一方にトレーシングペーパーを貼り付けたり、凸レンズを付けピントを合わせるための黒紙を図面通りにカットしたりと、一人ひとり手際よく作業を進めていく7年生。詳細な工程は省きますが、できあがったカメラを屋外に向けて中をのぞくと、

「何か映っているんだけど・・・」

スクリーンの役割を果たしている半透明のトレーシングペーパーには、ぼんやりと景色らしいものが。

中村先生や学年主任(理科担当)のアドバイスを受けながら、黒い外箱から牛乳パックを少しずつ引きだしてピントが合うように調整すると、外の景色や向かい合った友達の姿をはっきりと捉えられるようになりました。レンズを通る光は屈折して進むため、スクリーン上の像は、上下左右が反対になっていることも確認できました。

最終的に撮影実習まで行えればよかったのですが、この日はあいにくの曇天。日差しが十分ではないということで撮影は断念し、アートコピーペーパー(※)をセットしての撮影は各自の宿題となりました。

光の通り道や屈折について学ぶ理科や工作(技術科)といった、異なる教科間での学び。それと、学年の年間学習テーマに含まれる「歴史・映像を残す意義」。これらをつなぎ探究するSTEAM教育の実践として、とても充実した2時間でした。

中村先生、今回もありがとうございました。

※アートコピーペーパー・・・感光紙。紫外線に反応する薬品が塗られた紙。日光に当ててから熱を加えると、光の明暗が青色の濃淡になって現れる。

黙々と作業中・・・

黙々と作業中・・・

できあがった『箱カメラ』

できあがった『箱カメラ』

スクリーンに映る像は上下左右が逆になっていました

スクリーンに映る像は上下左右が逆になっていました

2学期中間テストとコロナウイルス感染拡大防止のために休止となっていた部活動が、9月24日(金)の放課後より再開となりました。夏休みが明けておよそ1か月ぶりとなった部活を楽しみに待っていた生徒も多かったようです。

25日(土)午後、グラウンドではサッカー部が練習に励んでいました。久しぶりの活動とあって、体を慣らしたり声を掛け合ってパス回しをしたり、とても楽しそうな様子でした。

部活動統括の先生からひとこと

部活動再開は大変喜ばしいことですね。

卓球部やバスケットボール部、テニス部は10月に新人大会が控えています。吹奏楽部や合唱部は、同じく10月末のさいきょう祭で、演目を披露することになります。それぞれの舞台で、素晴らしいパフォーマンスを発揮することができるように頑張ってください!

一方で、コロナウイルスの脅威が去ったわけではありませんので、感染予防対策は引き続きしっかり行っていきましょう。

投稿日:2021.09.25

9月25日(土)午前、校友会保護者会役員有志のみなさんによる環境整備作業がありました。各々、軽トラックや草刈り機をご準備いただき、保護者駐車場やグラウンドの回り、体育館周辺で伸び放題になっていた草をきれいに刈っていただきました。

環境整備作業は8月末に予定していたものの、全体での作業はコロナウイルス感染拡大防止のため中止。その後、校友会役員のみなさんが作業を計画しては、天候不良で延期となっていました。

9月末という時期にも関わらず暑さの残る日でしたが、子どもたちが気持ちよく学校生活を送れるようにご協力いただき、本当にありがとうございました。