8月23日(月)、2学期始業式を行いました。

今回も、生徒は各教室にて校長先生のお話を聞くこととなりました。

【校長講話】

今日から、夏、秋、冬と3つの季節に渡る長い2学期がスタートします。さいきょう祭をはじめとするたくさんの行事がありますね。一人ひとり目標を持って仲間と切磋琢磨し、クラス、学年、学校として一つにまとまり、大きな成長を遂げる期間にしましょう。

さて、長い夏休みをどのように過ごしたでしょうか。コロナの感染拡大、豪雨の影響などで外に出ることが難しかったかもしれませんが、たくさんの思い出を作り、今日のためにしっかり準備をしてきたことと思います。

私も外出の機会がないこの休み中、前半は東京オリンピックをテレビで楽しみました。

柔道のメダルラッシュ。13年越しの連覇となったソフトボール。悲願達成を成し遂げた野球。4位で大会を終えた男子サッカー。それに水泳、体操など、様々な競技がありましたね。

中でも、私にとって感動と学びが大きかった競技は、女子バスケットボールです。身長が大きく物言うこの競技において、彼女たちは自分たちの得意技、スキルを磨いて世界に立ち向かいました。これまで日本バスケはなかなか世界で結果を出せていませんでしたが、スピード、運動量、正確なパス回しやスリーポイントシュートの成功率を上げ、今大会では銀メダル獲得の大躍進となりました。練習を重ね、技術を徹底的に高め、世界の壁に大きく穴を開けた今回の女子バスケットボールチームには、私たちが見習うべき姿勢があると思います。

思えば57年前、1964年東京オリンピックの女子バレーボールでも同じようなことがありました。当時の選手たちは、体格差で劣る部分をレシーブ力でカバーしました。ここで開発された「回転レシーブ」は、取りにくい位置にきたボールに飛びつき、回転動作をともなってレシーブするというものです。これにより、体勢をすぐに立て直して次のプレー(攻撃・守備)に移ることが可能になりました。チームは緩急をつけてボールをつなぎ、当時最強だったソビエト連邦(現ロシア)に勝って金メダルを獲得しました。

人は、越えられない壁があると、それを乗り越えようと挑戦することを忘れ、不平や不満に終始することが多くなりがちです。長い2学期には困難もあると思いますが、みなさんには自分の、そして自分たちの得意なことに磨きをかけ、大きな壁を破れるように力を合わせてほしいです。

また、拡大の一途をたどるコロナでは低年齢でも感染リスクの高さが報告されているデルタ株が急増していて心配です。引き続き、大きな声を出すことや密になることを避け、手・指の消毒、換気などを心がけて過ごしましょう。

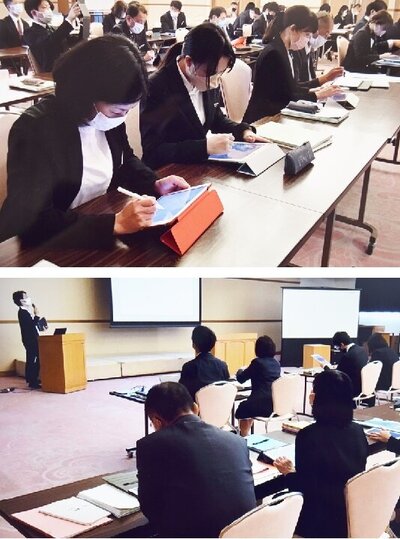

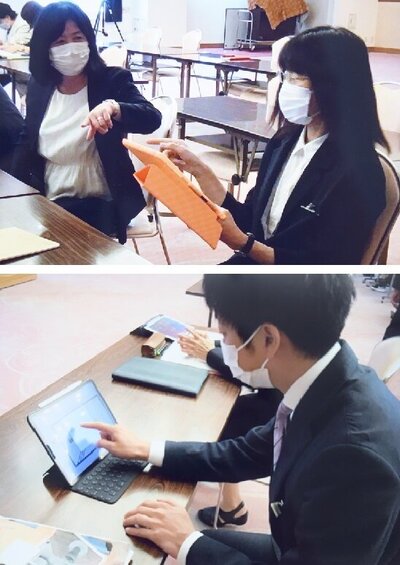

8月5日から3日間にわたって行われた夏期教職員研修。その中日となった6日(金)には、株式会社math channnel代表で本校のSTEAM教育アドバイザーである横山明日希様をお招きし、ICTに取り組んでいる学校の実践例や授業でのタブレット活用についてお話をいただきました。

研修初日、校長からは「得意、不得意なことがあってもみんなで参加し、気づいたことは積極的に発信すると、タブレットの利用の仕方は大きく膨らむ。失敗を恐れず、とにかくやってみることが成功につながる。」との話がありました。

初日の午後より研修に参加してくださった横山先生は、学年別、教科別の分科会を巡回。「先生方が、日常や先のことにつながる授業を展開していると感じた」との講評と、「授業の課程で、次学年で学ぶ内容に触れるようなことがあってもいい。先のことを制限し過ぎず、さまざまなアプローチをしてください」との助言をいただきました。

教職員ほぼ全員にiPadが配られており、今後の授業で使用していくアプリのダウンロードや様々な設定をはじめ、新たな学びを構築・展開するために協力して準備にあたってきましたが、この数日で教員のICTスキルが向上しています。

学習ツールとしてICTがもたらしてくれる可能性は計り知れません。デジタルとアナログをうまく融合させ、効果的に利用・活用していくためのスキルを高めるという点で、この研修は非常に有意義なものとなっています。

2学期からの授業は、生徒も1人1台タブレットをもって臨みます。その直前に行われた今回のICT研修。新たなことを生み出し積み重ねていく中では苦労もありますが、その分大きなやりがいも感じます。生徒の学びを止めることなく深めていくこと、主体的・協働的な授業を展開していくことができるよう、教職員一丸となって真摯に、そして貪欲に取り組んでいきます。

横山先生、大変わかりやすい講義と助言をありがとうございました。

7月21日(水)、令和3年度1学期終業式を校内放送で行いました。

【校長講話】

1学期終業の日となりました。体育祭をはじめ、さまざまな行事を行うことができましたね。日々、コロナの状況は心配でしたが、一度も休校することなく今日を迎えることができました。これは、みなさんをはじめ、ご家族や先生たちが感染防止の意識を高く持って生活してきたおかげです。

明日から夏休みに入りますが、私からみなさんに伝えたいことが3つあります。

一つ目は、安心安全に気をつけ、感染対策も怠らないこと。

二つ目は、「早寝・早起き・朝ごはん」を欠かさず規則正しい生活を送ること。

三つ目は、頭・体・心をしっかり使って充実した毎日を送ること。

また、この休みを利用して、2学期への準備や、まとまったお休みの期間だからこそできる様々な体験をしてください。家族旅行は難しいかもしれませんが、この夏は東京オリンピックが開催されます。ゆっくり観戦しながら、お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんに、今までで印象に残っているオリンピックのシーンが何かを聞いてみるのもいいですね。

暑い日が続きますが、まずは健康に過ごせるように。みなさんたち生徒の使命は、「2学期始業式に全員そろって元気に学校に戻ってくること」です。しばらくみなさんの声が聞こえないと思うとさみしくなりますが、夏休み明けにはまた元気な笑顔を見せてもらえることを楽しみにしています。

◆1年生の教室では...

学校生活ではいろいろなことに『初』がついた1年生。初めての通知票を、先生の顔をしっかり見ながら受け取りました。「どんなことが書いてあるのかな」「早く開いて見てみたいな」とはやる気持ちを抑えつつ、全員が受け取るまで静かに待っていました。

担任の先生からは校長講話のおさらいや夏休みの過ごし方について話があったほか、学校長賞(模擬試験1位)の表彰、みんなで1学期の思い出を写真で振り返る時間などがあり、穏やかな終業の日となりました。(写真はすべて1年生)

担任の先生からは「1がっき がんばりしょう」が贈られました

担任の先生からは「1がっき がんばりしょう」が贈られました

初めての通知票にどきどき・・・

初めての通知票にどきどき・・・

入学直後からずいぶん成長。1学期を写真で振り返りました。

入学直後からずいぶん成長。1学期を写真で振り返りました。

質疑応答で、生徒が「仕事をする上で大変なことや、楽しいことは何ですか。」という質問をしたところ、藤原さんは「頭も体も使う仕事は大変ですが、お店の売り上げが伸びたり、自分の成長を感じたりできることが楽しいです。何事も逃げずに前向きにチャレンジしたいです。」と答えて下さいました。このような積極的な心構えは、生徒たちにもぜひ見習ってほしいところです。

他にも、買い物をするときのマナーや商品を大切に扱うこと、食べられる分だけ買い物をして、フードロスをなくすことがすなわち地球を大切にすることになる...など、総合学習で学んでいるSDGsにつながるお話もしていただきました。

藤原さんから嶋さんにからお話のバトンが渡され、「食育」のお話がありました。野菜を食べることの大切さを、実際に野菜を使ってわかりやすくお話しして頂き、「5ADAY」(一日に野菜をにぎりこぶし5個分食べよう)という運動に力を入れていると知りました。

授業の最後には、野菜の包装も体験しました。お店から運ばれた3種類の野菜を袋に詰め、「バッグシーラー」という道具を使って袋の口を閉じるのですが、これにみんな興味津々、目を輝かせて作業をしていました。自分で袋詰めした野菜は、お土産に持ち帰れると聞いて、さらに大喜びしていました。じゃがいも、にんじん、玉ねぎは、各ご家庭でおいしい料理になってみんなのおなかに入ったようです。

デリシアの方々のお陰で、本当にたくさんのことを学ばせて頂きました。いち消費者として、また持続可能な社会をつくる一員として、そして将来仕事をする人として、ここで学んだことを今後の生活の中で生かしてほしいと思います。

〈生徒の感想〉

●人気のある商品は目立つところにおいてあると思ったけれど、お店の中をたくさん見てもらうためにも遠いところにおいていると聞いたので、今度スーパーマーケットに行ったときに確かめてみたい。

●早い人は朝5時半から働いているということを知り、大変な仕事だと思いました。これからは、 お店の人の苦労を考えて、商品を大切に扱ったり、食べきれる分だけ買ったりするようにします。

●スーパーマーケットの仕事はとても大変だけど、その分仕事が成功したときのうれしさも大きいということを知りました。

●コロナの影響で、お店でする仕事が変わったそうです。消毒をしなければならないのです。でも、コロナになっても変わらないものがありました。それは、みんなを「ささえること」だとわかりました。

「5ADAY」について話してくださった嶋さん

「5ADAY」について話してくださった嶋さん

バッグシーラーを使って野菜を袋詰め

バッグシーラーを使って野菜を袋詰め

みんな上手にできました!

みんな上手にできました!

7月9日(金)、株式会社デリシアの藤原さん、伊藤さん、嶋さんをお迎えして、3年生社会科の授業を行いました。コロナ禍でスーパーマーケット見学ができずにいたところ、デリシアにお勤めの保護者、藤原さんに快くお引き受け頂き、出前授業が実現しました。

3年社会科担当より、当日の様子を2回に分けてお届けします。

***

初めに、店名の由来を説明してくださった藤原さん。DELiCiAは、「delicious(おいしい)」という単語がもとになっています。お店の概要説明の中で、「一番大切にしているのは良い商品を売ること」という話があり、野菜の新鮮さを保ったり、海のない長野県に新鮮な魚を届けたりするために、さまざまな工夫をしていることがわかりました。

お客さんにとって「便利で買いやすい」ための工夫という点では、例えばアジは大家族用の10尾パックもあれば、塩焼き用に頭と内蔵を落としたもの、アジフライ用の開き、さらにはお刺身用というように、用途に合わせ加工したものを売っているとのこと。映像と共にわかりやすい説明で、生徒達はうなずきながら「あ、わかる! 見たことがあるよ!」と嬉々とした表情で耳を傾けていました。

さらに、『お店の入口に近いところに野菜・果物売り場がある理由は?』『最も売れる商品は何でしょう?』といったクイズもあり、生徒達は一生懸命に考え、正解発表のときには歓声を上げていました。1年間に売れる商品の数や1日に売れる牛乳の数などは、自分たちの予想をはるかに上回っていて、その多さに驚いていました。

次に、身だしなみや健康チェックを徹底しているというお話がありました。デリシアでは、コロナ禍以前から従業員全員の体調管理をしっかり行っていたそうです。ここで見た1本の動画は、「コロナで私たちの仕事が変わりました」というテロップでスタート。映し出されたのは、大変な状況下においても笑顔を忘れず、黙々と店舗内やカートなども消毒し、真摯に仕事に取り組むお店の方々の姿でした。

今も私達が以前と変わりなく買い物をすることができるのは、決して当たり前のことではなく、このような方々の努力のおかげだということに改めて気づかされ、感謝の気持ちがこみ上げてきました。クイズのときとは打って変わって、静かに映像を見つめる生徒達も、きっと私と同じ気持ちだったに違いありません。

(スーパーマーケットの出張授業②へつづく)

藤原さんからのクイズ…予想以上の答えに驚きました

藤原さんからのクイズ…予想以上の答えに驚きました

生徒の質問にも丁寧に答えていただきました

生徒の質問にも丁寧に答えていただきました

気になったことはワークシートに書き留めました

気になったことはワークシートに書き留めました

6月29日(火)に4年生を対象に交通安全教室を行い、公道で自転車に乗れるようになる4年生のために正しい乗り方や整備の仕方、注意点をレクチャーしていただきました。

初めに自動車販売店協会の方から、「ゆっくり走れる・安全に止まれる・ルールを守れる」ことができるようになってほしいという話がありました。続いて「ぶたはしゃべる」の合言葉とともに、自転車整備の注意点を聞きました。(合言葉の詳細は文章の最後に載せておきます!)

続いて市役所の交通部、自転車推進課の担当の方から、自転車に乗る際に気を付けることについて学習しました。「ヘルメットをかぶる」「二人乗りをしない」など基本的なお話から、「車道の左側を走る」「右折は二段階で行う」「大型車の脇を走らない」「一時停止ではきちんと止まる」・・・覚えることはたくさんありましたが、4年生は講師の話に耳を傾け、「守れますか?」という問いかけに対し、頼もしく「はい!」と返事。

スライド視聴では車との衝突シーンがありましたが、命が奪われるかもしれない状況は、自分の身に起こりうるかもしれません。息をのむような映像は、みんなの中にしっかり残ったでしょうか。

講習が済み、免許交付式では、松本市長、松本警察署長、松本交通安全協会長それぞれの印がつかれた免許証をいただきました。嬉しい反面、気の引き締まる思いで終えた交通安全教室でした。

本年度はコロナ禍のため、4年生以外は各学年において交通安全教室を行いました。交通安全についてのDVD視聴と、先生方自身の体験に基づく話が中心でしたが、「そんなことがあったの?」と驚くエピソードや、「実際に事故を見て/事故に遭って…」という話まであったと思います。低学年には、横断歩道で止まってくれたドライバーにきちんと頭を下げ感謝の意を表そうということも指導しました。

自転車通学をしている生徒も、「自転車に乗るのはお休みの日が多いよ」という生徒も、誰一人として交通事故や危険な目に遭ったりすることのないように、そして加害者にもならないようにと、切に願います。

【自転車整備の注意点】ぶたはしゃべる

ぶ:ブレーキはちゃんと効くか(左右それぞれ)

た:タイヤは空気が入っているか。すりへったりしていないか。

は:ハンドルは正しい位置に、正しい向きについているか。高さは大丈夫か。

しゃ:車体の状態は正常か。サドルの高さは、自転車にまたがったときに両足のつま先が地面につく程度に調整。

べる:ベルはきちんと鳴るか。

4年生は社会科の学習「健康なくらしとまちづくり」の中で「ごみ」と「水」をテーマに学びを深めてきました。教室で一通りの学習を行った後は、施設の見学や現地での体験学習も行います。実際に自分の目で見て、仕事に携わっている人の話を耳で聴いて、そして心で感じたことを自分の財産にできるようにと考えての計画です。

今回は、先月6月14日(月)に松本クリーンセンター(松本市)、7月6日(火)に本山浄水場(塩尻市)を訪れたときの様子について、社会科担当の先生から報告です。

◇◆◇◆◇

4年生はまず、学校や家で出るごみについて調べ学習をしました。すると、自分たちが思っていた以上にごみが多く出ていることが分かりました。クリーンセンターのパンフレットを読んだりDVDを視聴したりすると、当然のように「現地で見たいこと・聞きたいこと」が浮かんできます。

●「ごみクレーンが1回につかめる量は3.6t」とあるのに、「焼却炉に入れる量は大体2t」になっているのはなぜ?他の1.6tはどうなる?

●焼却炉で燃えるごみに冷たい空気をかけるのはなぜ?

●ごみ処理上で働いていて困っていることは?

3つ目の質問の本意は、ごみを出す側の私たちが気をつけなければならないことです。こうした質問が出ることに、生徒たちの意識と関心の高さがうかがえました。

当日は、クリーンセンター、リサイクルプラザ、新製品のペーパーラボの3ヶ所を案内していただいたのですが、メモを丁寧にとりながら、生徒たちにはいろいろと気づきがあったようです。

帰校後は、見学をまとめた内容からそれぞれが伝えたいこと3点を厳選し、「クリーンセンターの様子」「今のごみに関わる問題」「3Rについて」「私たちにできること」などをトピックに新聞づくりをしました。一人一人がごみの問題に興味を持って深く考察できており、大きな収穫があった学習だと思います。

続けて、水の学習です。詳しいまとめはこの1学期中に行う予定ですが、ごみの問題を学んだ時と同じように多くのことを吸収することができました。私たちのもとに水が届くまでには大変な時間がかかること、たくさんの人の関わりと努力があることを知りました。

浄水場を案内してくださった方は、「水をきれいにするために、川にごみを捨てないでほしい」とおっしゃっていました。ごみの学習と通じることでもあり、2つの学習に深いつながりができました。

才教学園は今年度より、STEAM教育を一つの軸にして学習を進めています。その強力なツールとなるのがタブレットなどのICT機器。子どもたちの興味関心に即しながら、「21世紀型スキルを身につける」という目標を達成する上で欠かせないツールになります。全国で推進されているGIGAスクール構想も意識しながら、本校でも生徒のタブレット所持に向け準備をしてきました。

学校を通して購入注文を受け付けた4月には、生徒たちは口々に「いつ届きますか?」「早く使いたいです!」と言って、早くも待ちきれない様子でした。日頃の授業で教員がタブレットとモニターを接続して使う姿を見て、「先生たちがやっていることを、私たちもできるようになるんですよね?」「みんなで同時に使えたら、もっと色々なことができそう」といった声も上がっていました。

生徒にタブレットが渡ったのは、6月30日午後のことでした。1台1台手渡すと、大切そうに両手でしっかりと箱を抱く生徒たち。ずっしりとした重みとともに、大きな期待感―これから経験するであろうたくさんの楽しさやワクワクも抱いているように見えました。大切なタブレットが入った箱は、それぞれのカバンに丁寧に収めて下校しました。

生徒には、お家の方がみなさんのために用意してくださった高価なものを、長く大切に使ってほしいと思います。(「長く大切に使う」は、値段に関わらず他の文房具なども同様です!)

ICT機器はとても便利な道具ですが、だからこそ使用上のルールをしっかり決め、守る必要があります。端末を使いこなすという点では、アプリを自由に操作することと並び、車輪の両輪とも言えることです。今後はそうした情報モラル、情報リテラシーについての指導も重点的に行い、端末を日々効果的に活用して協働による学びの充実に取り組みます。

1学期の行事である第Ⅰ期生の遠足。1、2、4年生は5月末、そして3年生は天候不良による延期を経て6月11日に元気に校外での活動に臨みました。今回は、木祖村やぶはら高原「こだまの森」を訪れた3年生の様子をご紹介します。

***

3年生の遠足当日は晴れ渡る青空で、最高の日和でした。学校から現地まではバス移動。「こだまの森」に着き最初に行ったのはニジマスつかみでした。体操着(長ズボン)を膝までまくって水に入りましたが、その冷たさに子どもたちのキャーキャーという声が上がりました。しかし、本気で魚を追ううちに、冷たいのも忘れて夢中になっていました。

ニジマスをすぐに捕まえられた子、速さに追いつけない子、また、魚が苦手で触れない子もいましたが、「そっちに行った!」「早く追い込んで!」と大騒ぎ。いつしか、濡れるのもお構いなしで、ジャブジャブと走り回っていました。友だちに助けてもらったり、いっしょに捕まえてもらったりして、最後の一人がつかまえられた時には拍手が起きました。自分で捕った立派なニジマスは、すぐに炭火で焼いてもらって、みんなのお腹の中へ・・・。

「こんなおいしい魚、食べたことありません!」

「皮がパリパリで、頭まで食べちゃいました!」

「こだまの森に住みたいです!」

その後は、ボルダリングやスラックラインの体験、鬼ごっこなどをして遊びました。広い広い草原の中を、思いっきり走り回る子や、初めてのボルダリングに挑戦し、何度落ちてもまた登っていく子もいました。

最後はこだまの森にあるサクラやナラ、クヌギなどの枝木を使ったイーゼル作りをしました。木にネジを通したり、のこぎりで木を切ったり、キリで穴をあけて爪楊枝をさしたりと、思いのほか難しい工程でした。作業の合間には版画もしました。周囲に生えている植物の葉や花、実を取ってきて、インクをつけてはがきに押し付ければ、すてきな葉書の完成です。時間の都合でイーゼルは完成に至りませんでしたが、とても充実した時間でした。

学校へ戻る車中では、疲れからみんな熟睡。全身で初夏の自然を味わった楽しい遠足でした。

***

今年も1~4年生のために計画や準備を進めてくださった関係各所の皆様、ありがとうございました。保護者の皆様も遠足へのご理解とお弁当の準備をありがとうございました。

(上)「ニジマス捕れたよ! 」 (下)炭火焼きは大好評

(上)「ニジマス捕れたよ! 」 (下)炭火焼きは大好評

ボルダリングに挑戦

ボルダリングに挑戦

(上)イーゼルの足を組む (下)葉っぱのスタンプ

(上)イーゼルの足を組む (下)葉っぱのスタンプ

5月22日(土)、第16回体育祭を開催しました。新型コロナウイルス感染症の影響で昨年度は中止したため、2年ぶりの体育祭でした。依然として油断はできない状況ですが、生徒、教職員、来場者(保護者)への徹底した感染症対策を施し規模を縮小して開催することを決めました。

生徒同士の密を避けるための工夫として、競技数を減らす、時間を短縮する、競技のルール変更など、いままでと異なる内容も多かったのですが、その一方で生徒たちの体育祭にかける思いは例年以上のものがありました。

今回、観覧は各家庭2名とし、入場前の健康チェックと消毒を徹底。観戦席では前後左右にできる限り間隔をとる、マスクの着用、声を出しての応援を禁止するなど、感染予防対策としてさまざまなことをお願いすることになりました。保護者の皆さんのみならず、生徒、教職員、会場スタッフの安心・安全のためご理解ご協力をいただき、本当にありがとうございました。

◆第16回体育祭当日の様子は、こちらで紹介しています。

(体育祭のページに移動します)

◆参観の感想「保護者の声」は、こちらからご覧いただけます。