6月7日、8日の2日間、5年生が一泊二日の宿泊研修を行い、日本の高い産業技術の「過去・現在・未来」と伝統工芸のすばらしさを学習しました。

1日目と2日目の午前中は愛知県豊田市、世界に誇るトヨタ自動車へ。最先端の技術を駆使し、安全と環境に配慮した自動車製造を行う工場ラインを見学したほか、産業記念館ではトヨタの歴史についても詳しく学ぶことができました。

そして、伝統工芸・手工芸の学習をと、木曽漆器館で箸の漆塗り体験も行いました。

どの見学場所においても、生徒たちは体を前のめりにして説明に聞き入り、たくさんのメモを取っていました。そこから、多くのことを掴み取ろう、学ぼうという強い意欲が感じられました。

年長さんを対象とした「わくわくプレスクール」と、保護者のみなさんへの学校説明を、6月16日(土)に行いました。

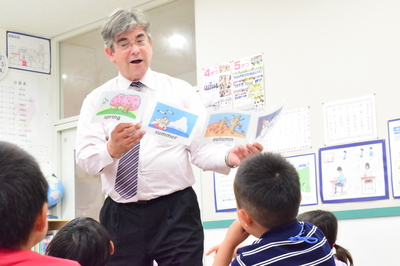

「わくわく~」のもじの学習では、黒板にひらがな「か」行の文字が示され、四角いマスの中に書く練習やしりとりをしました。しりとりは、次の言葉を早く言いたい気持ちもあってか、どのお子さんも右手を真っすぐ上に伸ばして「あててください!」とアピール。先生に名前を呼ばれると大きな声で発言ができ、しりとりも長く続いていきました。かずの時間には、「右と左に並べられたものを合わせるといくつになるか」という内容で机上のブロックを使いながら数を確かめたり、プリントに描かれた果物の上にブロックを置いて数を数えたりしました。英語では、食べ物の絵のカードを使って神経衰弱のゲームも行いました。伏せられたカードの裏に描かれた数字を先生に伝えてめくってもらいながら、同じ組み合わせを探して楽しみました。

講堂で行われた学校説明会では、才教学園の教育理念や学校生活について校長、副校長らが説明を行いました。また、冒頭で5年生が合唱「手のひらをかざして」を披露したのですが、当日のアンケートで「素敵な歌声でした」などの感想を寄せてさった方もいました。

今回も多くのみなさんにご参加いただきありがとうございました。

次回の「わくわくプレスクール」は8月18日(土曜日、10時から11時30分)で、入試説明会を同時開催します。

参加を希望される方は、専用フォームにご記入の上、送信していただくか、お電話(0263-58-0311)でお申し込み下さい。

今後開催予定の説明会等の日程はこちらをご覧ください。

説明会参加者の前で合唱を披露した5年生

説明会参加者の前で合唱を披露した5年生

6月8日(金)、今年度第1回目の作法教室が行われました。この日は1年生と8年生がお茶席での所作について、前田宗香先生と田之上宗真先生にご指導いただきました。 まずは正座をして挨拶から。お辞儀には「真」「行」「草」という格があり、一番丁寧な「真」のお辞儀をしました。立ち上がる前のにじる動作、踏み出す右足を意識して(畳の縁を踏まない・一畳は約4歩で)歩くときのぎこちなさはありましたが、先生から「きれいに歩けていますね」との言葉をかけてもらう生徒もいました。 1年生は先生の点てたお茶をいただきましたが、8年生は2グループに分かれてお茶を点て、対面に座るクラスメートにふるまい、「おいしいです」と声をかけあっていました。上級生はこれまでに何度か経験をしているので、お点前をいただくときには少し余裕も見えていました。甘いお菓子のあとのほろ苦いお茶ですが、1年生の授業では「おかわりしたいです」という声も聞かれました。 「掛け軸」「お花」といった床の間のしつらえや「お茶碗」など、目に入るものを丁寧に準備してくれる亭主の心配りに他者への配慮や尊敬の意が感じられる茶室での作法。オーストラリアの小学校との姉妹提携もあり、才教学園では「国際交流」や「異文化理解」というものがキーワードにもなっています。国際交流というと、海外のことに目が向きがちですが、自国の文化に触れることも国際理解に大いに繋がると思います。世界に誇れる日本文化である茶道の体験から、日本人としての心が育つことを望みます。

作法教室は7月初旬までに各学年で1回目を、そして2学期の後半に2回目を予定しています。

6月8日(金)、6年生が千曲市にある森将軍塚古墳の社会科見学に行ってきました。この日は晴天に恵まれ、絶好の見学日和となりました。 森将軍塚古墳に至るためには、およそ1kmにわたる山道を歩かなければなりません。所用時間は約20分。気温の高い中、子ども達は汗だくになりながら、坂を必死に上っていきました。山登りの後、遂に子ども達の前に森将軍塚古墳が姿を現すと、想像以上に巨大な古墳に、「おお!」「大きいなぁ~」といった感嘆の声を上げる生徒たち。古墳の上や周りを散策し、約1700年前の「シナノノクニ」に暮らしていた人々の郷土愛を感じました。 その後、麓の古墳館へ移動し、近辺から発掘された遺物を見学したり、三角縁神獣鏡(さんかくふちしんじゅうきょう:銅鏡の一種)のレプリカを実際に手に取ってみたりしました。 6年生にとっては、非常に有意義だった今回の社会科見学。学術的なことは勿論ですが、簡単に弱音を吐かないその精神力やマナー・ルール面等も合わせて「学んだこと」を、25日からの研修旅行でも活かせそうです。

6月8日(金)、生徒会が中心になり、週末に行われる大会に参加する卓球部とテニス部、個人資格で出場する選手のための壮行会がありました。日々練習に打ち込んできた選手たちを送り出すため、応援団を筆頭に全校生徒が熱いエールの声を響かせました。

副校長は、「勝って奢らず、負けて腐らず。勝利に喜ぶのもいいけれど、その一勝は多くの負けの上にあるということにも思いを馳せましょう。逆に、負けたら思い切り悔しがる。そして勝った方の相手をきちんと讃えること。厳しい経験ができるからこそ、勝負事は人間を大きくするのだと思います。自分の限界を目指して頑張ってください。」と激励の言葉をかけました。

出場者代表挨拶

◇テニス部 城谷くん

今日まで体育祭もあって忙しかったけれど、ここにいる全員で練習を頑張ってきました。明日の県大会では全員が日頃の成果を発揮し、北信越大会への出場を目標に戦います。

◇卓球部 深澤さん

団体戦では男女ともに中信大会を、特に男子は松本市中大会ベスト4を目指しています。個人戦ではベスト8が目標です。応援よろしくお願いします。

◇陸上 河野くん

才教学園の選手として、北信越大会、全国大会、ジュニアオリンピックを目指し全力で走りますので、応援よろしくお願いします。

代表者の決意の言葉どおり、必勝の気持ちを強く持って、一試合一試合を全力で戦い抜いてくれることでしょう。選手のみなさんの活躍が期待されます!

テニス部

テニス部

卓球部

卓球部

陸上 河野くん

陸上 河野くん

6月5日(火)の午後、第Ⅰ期の縦割り交流会を行いました。1年生から4年生が、学年の枠を越えて活動する場として企画された交流会。初回はグループの顔合わせとなりました。第1期生は、グループごとに並んで整列。ステップリーダー長が、「今日はお互いの名前を覚えて楽しい交流会にしましょう。みんなが喜んでくれたらうれしいです。」と挨拶すると、全員が「はい!」と元気に返事をしました。 グループで所定の教室へ向かうときには、リーダーである4年生が後輩を気遣いながら移動し、広いスペースを作るため机といすをみんなで協力して運びました。自己紹介はクラスと名前、好きな教科と食べ物、このほど行われた体育祭のお気に入り競技などを一人ずつ発表しました。また、レクリエーションの時間になると、声を弾ませながらフルーツバスケットと宝さがしに挑戦。4年生はみんなにわかりやすく説明しながら、常にしっかりと場を仕切っていました。 異なる学年間の協働で、4年生にはリーダーとして一層の自覚が生まれ、下級生は上級生に憧れの気持ちを抱くことでしょう。折に触れ、休み時間や行事などで顔を合わせたら笑顔で声をかけ合い、お互いに労ることのできる関係を築いていけるよう期待します。

宝さがし「どこにあるんだろう?」

宝さがし「どこにあるんだろう?」

6月2日(土)、修学旅行報告会を行いました。オーストラリアのメルボルンにあるParktone Primary School(以下パークトン小学校)との姉妹校提携後、初の訪問となった今回は、英語を主としたコミュニケーションを通じ生徒同士の交流やホームステイを体験。また、全体目標のひとつに「オーストラリアへの理解を深め国際的な視点と感覚を養う」とあることから、班ごとに決めたテーマに基づき、現地でアンケートや聞き込みによる調査を行いました。この報告会で9年生は、保護者のみなさんと後輩を前に、8つの調査内容とそこから得られた考察などを発表しました。 「メルボルンはなぜ住みやすい街なのか」をテーマにした班は、住みやすい街として7年連続1位に選ばれる理由を探りました。市内観光やホームステイ先で質問すると、トラムなど交通機関の利便性、高層ビルと自然が共存できる環境、多文化都市であるため暮らしやすいまちであるなどの返答があったそう。「国際交流のカギは、異文化を理解するために自国の文化を知ること。海外に日本の文化を発信したいと改めて考えるようになった」と結びました。 別の班は「オーストラリアと日本の教育の違い」を調べ、両国の学校の日課、授業や学習環境を比較し、施設や進学・受験の制度の違いに触れたりました。協調性や団体行動を重視する日本と、個性や意見が尊重され自己表現の時間が多いオーストラリア。「どちらも素晴らしい教育文化であり、融合できればより良い教育環境を目指せる」などとまとめました。 そのほか、学習係によるメルボルンの概要説明や、写真で行程を振り返る一幕がありました。観光地での記念写真、ホームステイ先での様子、運よく出会えた“珍獣”ハリモグラのエピソードなどが披露され、後輩たちも興味深く聞いていました。ホストファミリーと現在もメールのやり取りを行っている生徒もいて、充実した修学旅行であったことがうかがえました。 この日は、パークトン小学校との姉妹校提携にご尽力いただいたオフィス・グローバルサポート株式会社代表取締役の手塚様、ALTコーディネーター・英語教育アドバイザーの掘様にもご出席いただきました。 校長挨拶では「異国の文化をその地で味わえる海外研修旅行の再開を嬉しく思う。9年生が築いた新しい礎を、後輩がしっかりつないでいくことが大事。自分が行く時のことを想像し、修学旅行と国際交流を才教学園の伝統としていきましょう。」との話がありました。

5月19日(土)、声優・俳優としてご活躍されている増岡 弘先生を迎え、特別教育講演会を行いました。子育て中のお父さん、お母さん世代に向け、「ことば」の大切さなどについて話してくださいました。

増岡先生は、コップの中のお茶をことばに見立て、「飲むものは何でもいいけれど、大事なのはその温度。熱湯を相手に飲ませたらどうなるか。水を凍らせ、尖ったつららのようにして相手に向けたらどうなるか…。飲み物と同じようにことばにも温度があり、それを相手に適温で渡すことが大事です。」と語りかけました。

そして、「ことばは、相手が受け取って初めてことばになるものであり、相手がそれを受け取らなければ、どんなにいいことを言っても単なる音でしかない。みなさんは、音を出し続けていませんか。」との問いかけがありました。音だけの環境におかれると、子どもはその自衛機能を使って聞かなくなってしまいます。また、よくある声掛けとして「早くしなさい」がありますが、子どもは経験の浅さゆえ「できない」、つまりその瞬間瞬間がいっぱいにならないと次に進めない場合があるとのこと。「○○くん、がんばってるね」と、いいところを見つけ、ほめながら育てるのが一番だとおっしゃっていました。子どもたちにとっては、ああしなさい、こうしなさいと言われるよりも、親が自分たちの少し後ろについて走ってくれていると感じられるくらいがうれしいものなのだそうです。

「子どもは、子どもとして立派に完成しています。大人にならない子どもはいないし、子どもではなかった親もいない。 “子ども”という通過点で、本人のいいところを見つけ、ほめてあげれば、大きな夢を果たします。目に見えないことばだからこそ、大切にしましょう。」と結んだ増岡先生の温かい講演に、大きな拍手が送られました。

5月27日(日)、第14回体育祭をやまびこドームで行いました。小学校・中学校9学年の全生徒を赤組と白組に分けての熱い対決で、「英姿颯爽~駆けろ 貫け 我が闘志~」のスローガン通り、どちらのチームも勝利をつかもうと全力を尽くして戦い抜きました。入場行進、選手宣誓や応援合戦の演舞、競技に必要な用具のスムーズな設置など、当日を迎えるまでに周到に準備・練習を重ねてきた様子が伺えました。 今年の結果は、赤組の優勝! 来賓の皆様、地域の方々、多くの保護者のみなさんには、最後まで選手たちに温かい声援を送っていただき、本当にありがとうございました。

競技の様子などは、今後〈体育祭レポート〉で紹介します。