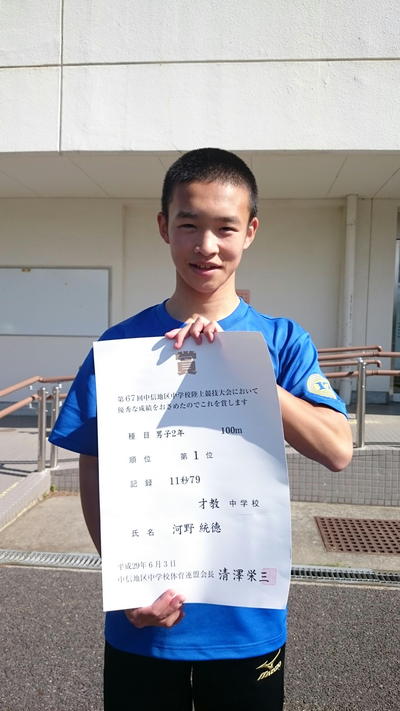

今年度、長野県ジュニア強化選手(短距離)に選ばれている(前回の記事はこちら)本校8年生の河野統徳君が6月3日(土)に松本平広域公園陸上競技場で行われた第56回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 兼 第67回中信地区中学校陸上競技大会に出場し、男子2年生100mで見事、第1位になりました。これにより、7月2・3日に開催される県大会への出場権を得ました。これから県大会に向けて、十分にトレーニングを積み、本番で納得できる走りができることを願っています。

河野君

「日々のトレーニングをしっかり行い、本番では集中力を高めていい走りができた。7月の県大会に向けて、ケガなどしないよう気を付けながら、さらに良い記録をねらいたい。」

河野君(8年生)の最近の成績

〇6月3日(土)

第56回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会

兼 第67回中信地区中学校陸上競技大会

男子2年 100m 1位 記録 11秒79

(詳細はこちら)

〇5月6日(土)

第60回松本市民体育春季大会

・中学男子100m 1位 記録 11秒78

中学3年生が、技術科「制御・計測」の単元で教科書の内容をさらに発展させ、ロボット・Pepperを使用したプログラム学習を7月に行いました。講師のみなさんがあらかじめ用意していたプログラムを実行させると、言葉をしゃべったり、手や頭を動かしてダンスをしたりするPepper。人間に近い行動やスムーズな動きができることに、生徒たちはまず驚いた様子でした。

グループごとにタブレットを操作して、ロボットを動かすためのコマンドをいくつか組み合わせていくのですが、そのパターンは無限大と言っていいほど。講師のみなさんからは、ロボットの特徴として「人に危害を加えないよう、握手などの動作を行っても手の力が入らないように工夫してある。」などの説明があり、驚きとともにロボット産業に関わる企業の配慮がされていることもわかりました。

ここで生徒が作ったプログラムをもとに、Pepperは8月20日に行われた学校説明会にも登場。センサーのある手や額に触れると、さいきょう祭など学校行事について説明をしたほか、声を聞き取って簡単な会話をするなどのプレゼンテーションで来校者を迎え、大好評でした。

この学習を通じ、生徒からは「ロボットも病院や高齢者向け施設で人を癒すことができると思う。」といった感想がありました。また、「将来、ロボット作りに携わってみたい」という夢を抱いた生徒もいて、学習内容の実証だけでなく、キャリア教育の一助にもなった授業でした。

学校行事などを説明をするPepper(8月20日)

学校行事などを説明をするPepper(8月20日)

8月15日(月)、第21回松本市平和祈念式典および平和の集いが催されました。これは、松本市平和都市宣言30周年記念行事の一環として、平和の尊さを次世代に継承し、世界恒久平和の実現を祈念するために行われたもので、本校からは中学2年生の向山菜南さんと御子柴葵くんが代表として参加しました。

これに先立ち、向山さんと御子柴くんは広島平和祈念式典(8月6日、広島市)にも参加し、学校で折った折鶴の献呈と長崎市から贈られた被爆クスノキ二世の植樹、そして世界恒久平和への願いを込めたメッセージ等を披露してきました。かつて焦土と化した広島の地も、長い年月を経て、今ではビルが建ち並び緑豊かな場所になっています。

美しい景観を取り戻した広島市を訪れた2人は、「原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さを改めて知ることができた。」「平和の尊さを今後も学び続け、多くの人に伝えていきたい。」と感想を話しました。

5月29日(日)、12回目となる体育祭を開催しました。会場であるやまびこドームに集まってくる子どもたちは一様に目を輝かせ、今年もとことん勝負にこだわり、真剣勝負に臨もうとする意気込みでいっぱいでした。

競技は、赤組と白組が自分たちを鼓舞する応援からスタート。全員がこれでもかというくらいに体を反らせ、高く遠く声を響かせました。徒競走やリレーではゴールを切るその瞬間まで、全力で走り抜けました。3年生と4年生による棒引き「この一本にかけろ」、そして5年生・6年生によるムカデ競争と9人10脚で襷をつなぐ「TRAIN-TRAINは団結力が試され、チームごとに大きな掛け声を出して息の合った走りを見せました。

綱引きや一球入魂(玉入れ)とおなじみの競技が行われる中、トランスポーター(中学1年)とタイヤライダー(中学生)は、どちらも新競技。トランスポーターは、男女混合4人のチームでフープとボールをリレーでトランスポート(運ぶ)します。フィールド内のコースは互いに交錯するポイントがあり、あわや接触かというほどの激しい走りを見せながらも、それぞれの戦術で連携をとった戦いとなりました。そして、タイヤライダーは、3つの学年の壁を越えて構成したチームで、ロープのついたタイヤに人を乗せ、4人ずつで引っ張ってリレーしていくというものです。コースの中間地点にはコーンが置かれ、それを回旋するときに遠心力で飛ばされないよう、タイヤにしっかりしがみつくライダーたち。白熱した戦いで会場を大いに沸かせました。

自分が競技に出ない時間も、応援団が中心となって全力の応援が繰り広げられていました。赤白それぞれの入退場門では、競技を終えて戻る選手をハイタッチで迎えたり、勝った嬉しさで抱き合ったりする生徒たちもいました。

全力で果敢に挑戦し、勝ちにこだわった熱い一日。正々堂々と戦いを終え、今年の優勝を手にしたのは赤組でした。赤組の陣地では笑顔がはじけ、喜びを爆発させていました。一方で、勝利を逃した白組も、全員が最後まで大健闘したことは紛れもない事実です。悔しさに涙する姿に、見ている方にもこみあげてくるものがありました。

本番を迎えるまで続いた練習も大変でしたが、そういったことを残らず吹き飛ばすようなすがすがしい体育祭となりました。

タイヤライダー

タイヤライダー

トランスポーター

トランスポーター

関東大震災(1923年)、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)など、度々大地震に見舞われてきた日本。震度や被害の大小を問わず、地震そのものが頻繁に起きていることは知っていても、大きな地震に遭うことは実際にはできません。しかし、疑似体験や訓練を行うことで、いざという時に備えることはできます。そこで学校での災害教育・安全教育として、今年も芳川消防署のみなさんのご協力のもと、6年生と中学3年生が起震車で震度7程度の揺れを体験しました。

起震車では国内外で起こった主な地震と、今後発生が予想される地震を、合わせて10パターンほど再現することができるそうです。その中には長野県西部地震(1984年、震源は木曽郡王滝村)があり、この地震を体験し記憶している先生もいました。どのパターンも、滑るような横揺れ、突き上げるような縦揺れを再現し、児童生徒は固定された机の脚にしがみついて、揺れが収まるのを待つという状況でした。

消防署の方からは「地震が起きたときには、まず頭をしっかり守ること。建物の中ではもぐりこんでいる机ごと移動したり、揺れに乗って飛び出したりして思わず頭をぶつけてしまうこともある。自分の安全を確保した上で、災害に備えてほしい。」とのお話がありました。

学校が位置する松本市から塩尻市に係る「牛伏寺断層」。今後、高い確率で地震が起こるだろうと言われています。今回の体験で、自然の驚異や危険がすぐそばにあることを認識し、児童生徒たちの安全に対する意識が高まりました。

震度表示計(右上)には赤く「7」と

震度表示計(右上)には赤く「7」と

修学旅行で鹿児島県を訪れた中学3年生が、この旅行を通じて学んだことを「修学旅行報告会」で発表しました。

薩摩半島南部の知覧では、第二次世界大戦の末期に敵の艦船に体当たりで攻撃を行った陸軍特攻隊の遺品や資料等を見て、自分たちが生まれるずっと前に起こった悲劇を目の当たりにしました。家族や大切な人に宛てて書かれた手紙、出撃直前に撮影された写真に納まった笑顔…。知覧から飛び立った多くの若い隊員らが尊い命を落とした戦争というものの恐ろしさに触れ、「もう二度とこのようなことが起こってはならない」と、生徒たちは平和への思いを強く感じました。

国内では最大規模、大型ロケットの発射が可能な種子島宇宙センター。ロケットや人工衛星の組み立て、打ち上げ、追跡などの作業はこの施設で一貫して行われています。管理・運営を行うJAXA(宇宙航空研究開発機構)は、様々な研究で日本の宇宙開発事業を支えています。地上から遥か遠く離れた宇宙空間。気象衛星や衛星放送など生活に身近なものから、ISS(国際宇宙ステーション)など世界レベルで貢献できる技術の開発に感心しきりでした。

屋久島では縄文杉を目指してトレッキングに挑戦しました。始めは緩やかな道も、進むにつれて傾斜がきつくなっていきましたが、片道5時間をかけてたどり着いた行程では、太古から育まれる雄大な自然に畏敬の念を抱きました。

事前学習、現地での調査、そして帰校してからも報告会に向けて多くのことを学んだ中学3年生。過去や未来につながる貴重な経験を通して、心も体も大きく成長した様子がうかがえました。

4月22日(金)から27日(水)にかけて、午後の授業を1時間公開し授業参観を行いました。学年別に4日間の日程を設けましたが、いずれの日も多くの保護者の方に参加していただきました。特に小学校1年生にとっては、学校で初めてとなる授業参観。始めはやや緊張した面持ちに見えましたが、授業が進むにつれ活気が出てきました。つい先日まで園児であったことが嘘のように、しっかりと授業を受け、才教生としての仲間入りができたようです。

授業参観のあとは会場を講堂に移し、小松校長から、9年生(中学3年生)と修学旅行で訪れた屋久島でのトレッキングの感想や、学校使命と教育目標についての話がありました。

今年度も、子どもたちの日々の成長のため、教職員一同全力で取り組んでいきます。

保護者の皆様には様々な場面でご協力をお願いすることがあると思いますが、よろしくお願いいたします。

4月18日(月)、学校内での火災発生を想定した避難訓練を行いました。

報知器が作動すると、まず出火場所に近い教室の先生たちが消火器をもって初期消火に当たりました。

消火活動と同時に119番への通報を行い、児童生徒はグラウンドへの避難を開始しました。使用できる階段はひとつに限られましたが、「おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない」という約束ごとをしっかり守り、安全に屋外へ逃げることができました。

芳川消防署の方から、「緊急時の避難はありの行列をイメージしてください。先頭の人がペースをつくり、最後尾の人が周囲を確認しながら行動してほしい。」とのお話がありました。

その後、教職員と児童生徒から6名が実践形式の消火訓練を行い、消火器で火に見立てたコーンを狙い水をかけました。一般的に粉末が入った消火器の放射時間はわずか15秒程度。退路を確保したうえで消火器を使うことや火元を的確に狙うといった説明のほか、「火は生き物であり、消そうとする人に向かってくることがあります。火が自分の背より高く上がっていたり、危険を感じたりしたときは、まず自分の安全を守って下さい。周りの人にも助けを求め、無理な消火活動は行わないように。」と話して下さいました。

被害をできるだけ少なくするためには、ひとりひとりが社会の安全を保とうと意識すること。その重要性をこの避難訓練でしっかり学ぶことができました。

ご協力いただいた芳川消防署のみなさん、ありがとうございました。