5年生を歓迎し、委員会や部活動について紹介する生徒会主催のオリエンテーションが4月12日(金)に行われました。

まず、生徒会長・安藤さんが、「生徒会は、自分たちの課題や問題を見つけて話し合い、学校生活をより充実させるための組織。各委員会の紹介をよく聞いて、自分の入りたいところを決めてほしい。また、部活動も大会やさいきょう祭など活躍の場が充実している。興味をもって積極的に参加してもらえたら」と概要を説明しました。

【委員会紹介】

新設のSDGs委員会、福祉委員会を含め、10の委員会があります。委員長らが前に出て活動目標や具体的な活動を紹介し、その委員会ならではの魅力、「こんな人に委員になってほしい!」といったことを元気にアピールしました。

【部活動紹介】

どの部も趣向を凝らした発表で、ときに笑いも起こり大いに盛り上がりました。生徒会委員会とは異なり部活動への加入は任意ですが、興味のある部活へはまず仮入部で参加します。

【5年生代表挨拶/金子愛奈さん】

「今日は5年生のためにありがとうございました。新しい制服と共に、全員所属の生徒会活動を頑張りたいし、部活動は勉強との両立を考えて決めたいと思います。分からないことも多いけれど、先輩方に教わりながら全力で取り組みたいです。」

約2時間のオリエンテーションを、終始笑顔で見守った校長先生。5年生に向けて、「今日のことを思い出しながら、自分が入りたいところをしっかり考えて決めてほしい。一人ひとりの学校生活をよりよくするものであり、様々な学びを得られるチャンスがあるので、積極的に参加して」と声をかけました。そしてこの会の運営に携わった9年生を労い、「自分たちの力をいかんなく発揮し、リーダーとしての役割を果たして」と声をかけました。

4月12日(金)の1時間目は、火災を想定した避難訓練でした。芳川消防署から3名の隊員のみなさんが来校され、教職員の誘導や生徒が避難する様子を見ていただきました。

理科室から出火したとの報せに、近くにいた先生たちが消火器を持ち寄って初期消火を試みました。もちろん実際に消火剤を噴射したわけではなく、自教室にいた生徒たちからは見えない場所でのことでしたが、理科室周辺は緊迫した状況でした

全員校庭に避難するようにとの放送が流れると、生徒たちはハンカチやタオルで口や鼻を覆い、身を低くして足早に移動。階段などやや狭いところを通過するときは、時折順番を譲り合いながらもできるだけ早く外へ...と逸る気持ちを隠せない様子でした。

避難完了後は、水消火器で初期消火のデモンストレーションを行いました。隊員の方に指導を受けながら、先生も生徒も真剣に消火器を扱いました。

年度内には複数回、「命を守るため」の訓練の機会があります。いざという時に誤った行動をとらないよう、真摯に取り組みたいと思います。

【講評:消防隊員の方から】

火災発生時、階段を含め建物内では煙で視野が無くなり、においも分からなくなりがち。口元にハンカチなどをあてていると片手でしかあたりを探れないこともあるし、行く先が柱や曲がるところで見えにくいと、他の人とぶつかってしまう。他にも、非常時には防火扉が閉まるなどして「普段はそこにないもの」が現れることもあるので、十分に気を付けて。また、放送がよく聞こえない、聞きづらいといったときは、階段に行ってみるとよく聞こえるはず。特に先生方に、伝達の際に意識してもらえたらと思う。

始業式の後には、2つの進級式が行われました。

《9年生》

Ⅲ期生の証である青いネクタイを贈られた9年生。その節目に激励として、小松校長は例年のように『楕円』をキーワードに講話を行いました。

リーダーの資質は、自分を中心にした円ではなく、異なる考えを持った人と自分との距離を取る、つまり2つの焦点を持つ楕円を描くイメージで物事を進めることが、リーダーの資質として大切なことだと話し、「才教学園の先輩が19年間で培ってきた伝統と、下級生の成長を見据えながら、今自分たちがやろうとしていることとをバランスよく進めるよう邁進してほしい」と、最上級生に寄せる期待を顕わにしました。

《5年生》

つい3週間前までは4年生でⅠ期の制服を着ていましたが、Ⅱ期への進級に伴い真新しい制服に変わった5年生。気持ちも新たに、粛とした雰囲気で進級式に臨みました。小松校長、巣山教頭、担任の先生たちを前に、三澤桜來さんは「Ⅱ期生になった自分は、物事に夢中になり過ぎず自律の心を持てるようになりたい。また、学年として、お互いを尊重して楽しい学校生活を送りたい」と話しました。続けて、今井帆夏さんが、「Ⅱ期での目標は、クラスの全員が楽しく過ごせること。そのために、相手のことを思い、自分から積極的に行動できるようになりたい」と丁寧に挨拶しました。

4月8日(月)から、また新たな学校生活が始まりました。春休み中はどことなくひんやりしていた校内も、生徒の元気な声があちこちで聞こえてくると一気にあたたかさが増すようです。

朝、背中のランドセルが大きく見える1年生を、9年生が昇降口でお出迎え。先を歩いてそれぞれの教室へと案内していきます。「はじめて」がいっぱいの1年生が、優しく声をかける上級生に、しっかり挨拶をしていた姿もほほえましく感じられました。

【始業式・校長講話】

令和6年度出発の日にあたり、歴史家・小説家である司馬遼太郎さんの随筆、「21世紀に生きる君たちへ」を題材に話をします。この作品の前半では自然との共存について述べていますが、今日、みなさんへは後半の部分のことをお伝えしようと思います。

これからの時代を生きるみなさんにとって大事なことは何か。それは、「自分に厳しく、相手に優しい自己を確立すること」です。例えば、みなさんは今、便利なものに飲み込まれていませんか? ゲームや動画に時間を費やしていませんか? 自分に厳しくなければ、発展した世界を生きていくことはできない・・・司馬遼太郎は、そのように説いています。また、人間同士が支え合うことの大切さにも触れ、こうした「厳しさと優しさが確立された、頼もしい人になりなさい」と締めくくっています。

もう一度言います。自分に厳しく、他人に優しく、という気持ちを忘れずに、一回りも二回りも成長できるよう、共にがんばりましょう。

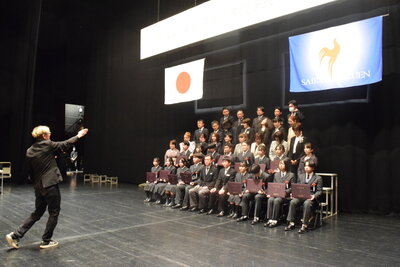

20回目となる入学式を、まつもと市民芸術館で4月6日(土)に挙行しました。5年ぶりに全校生徒が揃って席に着き、かつてのように大きな拍手で新入生の入学を祝いました。

小松校長は、「五感を鍛える体験や感性を磨く学習など、すべての学びが将来の夢をかなえる力になるはず。才教学園の生徒として、学ぶ喜びを知り、気高い志を抱き、未来を共創する人になってほしい」と新入生を激励。

生徒代表として歓迎の言葉をおくった横井杏奈さん(9年)は、「体育祭、さいきょう祭、プレゼンテーションコンテストは、自分を成長させる行事なので一生懸命取り組みましょう。そして、困ったとき、一人では難しいなと思うことがあるときは、上級生に相談してほしい。私達はいつでも力になります」と、頼もしい9年生らしさを見せました。

新入生代表挨拶は1年生の務台理沙さん。「才教学園の仲間になれることにわくわくしています。勉強や運動を友達と一緒にやって、好きなことをいっぱい見つけられるよう、全力でがんばりたい」と、凛と決意を述べました。

このたびの入学式にご列席くださったご来賓と学校関係者のみなさま、そしてあたたかいメッセージやお祝いのお花をお寄せ下さったみなさまに、遅ればせながらこの場で改めて御礼申し上げます。

今年度も才教学園をよろしくお願いいたします。

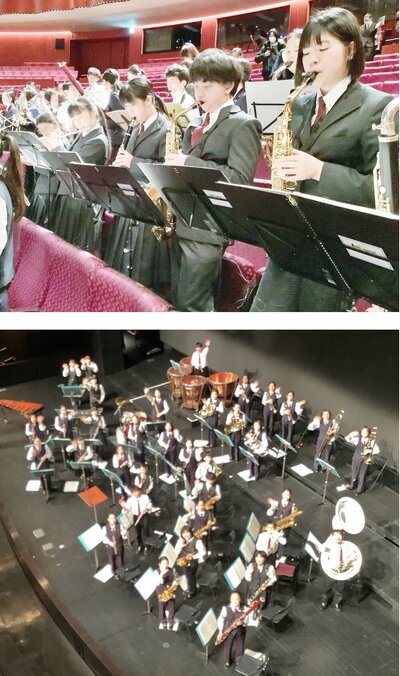

3月9日(土)、「第21回松本市中学校春の吹奏楽祭」がまつもと市民芸術館にて行われました。今回は、2月に亡くなられた小澤征爾さんを偲ぶ追悼演奏から始まりました。小澤さんに縁あるバッハの楽曲より、「G線上のアリア」を、参加する生徒全員で演奏しました。ステージと客席にいた全員が、心を込めて演奏できたと思います。

本校吹奏楽部は、お隣の筑摩野中学校吹奏楽部と総勢34名で演奏しました。こうして合同バンドで参加するのも、これで3回目となります。曲は「ベテルギウス」と「Happiness」。中学3年生の先輩たちが引退して1・2年生のみでの合奏は、乱れることなく、丁寧に演奏することができました。

普段は木管楽器と打楽器で演奏する本校ですが、筑摩野中には様々な金管楽器があり、そのような楽器を見たり音色を聴いたりすることも楽しみのひとつでもあります。今回は「スーザフォン」という、大きく目立つ楽器を間近で拝見。構えるのが大変そうですが、ステージに華を添える素敵な楽器でした。

筑摩野中学校吹奏楽部のみなさん、顧問の猿田先生、今回もありがとうございました。

客席からの追悼演奏と、合同バンド全員でのショット。

客席からの追悼演奏と、合同バンド全員でのショット。

たくさんの音の中で練習できる幸せ

たくさんの音の中で練習できる幸せ

スプリング スクール

「かずでたのしくあそぼう」

日時:3月23日(土) 10:00~11:00

場所:才教学園小学校・中学校

対象:新年長・新年中児の親子

以下の申し込みフォームからお申し込みください。

申し込みの際、①か②のお好きなクラスをお選びください。

クラス①どなたでも

クラス②1から10までの個数を数えられる方向け

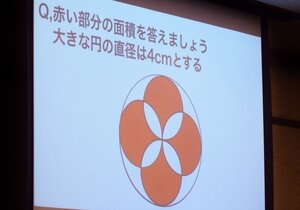

本校のSTEAM教育のアドバイザーである、math channel 代表の横山明日希先生とスタッフの方による、新年長さん、新年中さんの親子向けの講座です。毎年好評をいただいております。横山先生は、来年度から始まるNHKの教育番組にも出演予定です。

算数において大切な「かず」を、積み木やカードやサイコロを使ってたのしく触れていきます。はじめて「算数の講座」に参加される方も安心してご参加いただけるクラスも設けております。保護者様もご同席いただき、お子さんが楽しく算数を学ぶ姿を御覧になって下さい。

さいきょう子育て支援プログラム「スプリングスクール」の詳細はこちらから

3月16日(土)は、前日の卒業式同様に朝からキリッと晴れた空でした。令和5年度もこの日でひと区切り。登校後はどことなくそわそわした感じも否めませんでしたが、大掃除で校内をきれいにした後は、1~5年生と7・8年生が講堂に参集し、粛とした雰囲気で終業式に臨みました。

【校長講話】

5年ぶりに在校生が出席した、昨日の小学校課程修了式と卒業証書授与式。小学5年生以下は初めての出席でしたね。あのようにあたたかい式典になったのは、在校生のみなさんが6年生と9年生をしっかり送り出す気持ちでいてくれたおかげです。壇上、また会場のあちこちで見かけたみなさんの立派な振る舞いに、とても嬉しくなりました。本当にありがとう。

3か月前の始業式で「結果にこだわる学期にしてください」と話したとおり、一人ひとりの頑張りが光りました。新しい学年のスタートがいいものになるよう、春休みに準備を整えましょう。

〖表彰:個人〗

●学校長賞/特別賞(校内定期試験年間総合1位・学年別)

佐藤くるみさん(5年)、増澤真生さん(6年)、新保芙佑香さん(7年)、比田井絢翔さん(8年)、小林花さん(9年)

●第4回SDGs全国こどもポスターコンクール(全国大会)

林もろみさん(2年) 最優秀SDGsテーマ賞(小学生)目標11

加藤維くん(8年) 佳作(中学生)目標16

●第35回読書感想画長野県コンクール

林もろみさん(2年) 優秀賞

※作品は中央審査会(全国コンクール)へ出品

●第37回今を生きる子どもの絵展

加藤維くん(8年)

※作品は永年保存されます

●2023年度「算数・数学の自由研究」作品コンクール

林美怜奈さん(9年) 長野県優秀賞

小林花さん(9年) 長野県優秀賞

栁沢美緒さん(7年) 長野県奨励賞

●小学生のためのプログラミングコンテストTech Kids Grand Prix

樋口陽大くん(1年) 特別賞中部エリアTOP10

●令和5年度第2回日本語検定

大西優くん(2年) 読売新聞社賞最優秀賞

〖表彰:部活動・団体〗

●第33回中信地区重唱大会

才教学園小学校合唱部 金賞

才教学園中学校合唱部 金賞

●第35回テレビ松本カップ カデット以下女子団体

才教学園中学校・鉢盛中学校 第3位

●第14回言の葉大賞

才教学園中学校 学校賞

校長から賞状などを手渡される生徒の嬉しそうな顔が印象的だったことはもちろん、渡す側の校長も笑顔で生徒にねぎらいの声をかけながらの表彰式でした。

このほか、学校で実施している外部模試において各教科100点(満点)、ノーミスだった生徒には、別途「学校長賞」が贈られています。

みなさん、おめでとうございます!

保護者のみなさま、関係者のみなさまのおかげをもち、今年度もこの日を迎えることができました。

日頃からのご理解ご協力に感謝するとともに、今後とも才教学園をよろしくお願いいたします。

ここからは、終業の日の様子を画像でご紹介します。

6年生と9年生の教室はすっかりきれいに片づけられていました。登校した学年の生徒たちは、年度内最後のホームルームで担任の先生から話を聞いたり、1年の成果がいっぱい詰まった通知票を受け取ったりして、1年を締めくくりました。

小学校の修了式に続けて、中学校卒業証書授与式が行われました。担任の先生からこうして名前を呼ばれることも今日まで・・・と思うと、心寂しくもあります。

才教学園での学びを終え巣立っていく卒業生に、小松校長は「勉強に限らず、あらゆることに全力を尽くすことの楽しさ、美しさ、充実感を知ったみなさん。これからも様々な経験を通じて五感を研ぎ澄まし、常に学び続け、努力し続けてほしい」と激励の言葉を贈りました。

在校生を代表し送辞を述べたのは、生徒会長の安藤さん(8年生)。

「さいきょう祭で、4年ぶりの全校合唱をリードしてくれた9年生。実施できなかった期間を乗り越え、手探り状態の中でも大成功へと導いた先輩方は、私の憧れ」と、笑顔で謝意を伝え、「この学び舎は"ふるさと"。校舎の至る所に先輩方が残した想いが溢れている。私たちは先輩方の背中を見習い、熱い想いを継承していく」と決意を語りました。

そして、答辞の大役を務めた国広さん(9年生)は、「何気なく過ごしてきた当たり前の日常の全てが、最高の宝物。学校生活において多くの人との関わり、その人達から多くのことを学んだ」と9年間を振り返り、「教科書に載っていない大切なことを教えてくれた先生方、才教学園に私たちを通わせてくれた保護者の方々に心から感謝している」と結びました。

今日をもって才教学園を卒業された生徒のみなさん。

全校で歌うことが叶った校歌「われら地球の子」の歌詞にあるように、才教生としての自信と誇りを持ち、志を胸に大きく羽ばたいてくれることをお祈りします。

3月15日、令和5年度の中学校卒業証書授与式および小学校課程修了式を挙行しました。昨年春に新型コロナが5類に移行したことを受け、今年は在校生全員が参加して晴れの日を祝いました。

会場に到着した6年生と9年生の胸元に花をつけるときのあたたかく賑やかな時間。「おめでとうございます」「ありがとう」の声が至る所から聞こえました。また、修了生と卒業生のための入退場の拍手や、巣立っていく生徒の優しい歌声がホールいっぱいに響きました。

修了式でスピーチを行った奥田くん(6年生)は、「在校生や先生方に温かい拍手で迎えられた6年前の入学式が懐かしい」、「納得するまで努力する習慣が身についたこと。それが、小学校生活での成長の基礎となった」と、はきはきとした声で話しました。