まつもと市民芸術館のアウトリーチ公演(theatre LAMPON<シアターランポン>による上演)が9月26日(火)に行われました。プロ劇団による学校での演劇鑑賞は長らく控えていたため、生徒たちはこの日をとても楽しみにしていました。

今回上演された『カメレオンの陽気なキャラバン』は、3タイトルのオムニバス形式。全校を3グループに分けての公演は、いずれの回も笑いの絶えない、あっという間の1時間でした。

俳優のみなさんは1人で何役もこなしていて、「本当に6人しかいないのか?」と不思議に思ったほど。息づかいや衣擦れの音まで聞こえるくらいの距離感、照明や道具の配置によって次々と変わる場面、淀みないセリフ・・・先生も生徒も、すっかり舞台に引き込まれてしまいました。

さいきょう祭に向けた練習も本格的になってきましたが、そのような毎日の中でとても贅沢な時間を過ごすことができました。自分たちの演目に活かせる「気づき」を得た生徒も多いと思います。

お忙しい中、すばらしい公演を見せてくださったシアターランポンの皆様、まつもと市民芸術館の皆様、本当にありがとうございました。

《生徒の感想》

・1本目の演目の主人公が、「夢を見てくれ」と頼まれたり、見ていない夢の話を「聞かせてくれ」と頼まれたりしているときの困った顔が印象的だった。

・セリフを言っていない人達にも動きがあって、その場面がより生き生きして見えた。

・さいきょう祭の劇では、「動き」「表情」「セリフ」を場面ごとに変えて、役の感情や学年の歌が会場全体に伝わるように練習したい。ハキハキとセリフを言うところをまねしたい。

・さいきょう祭では、シアターランポンのみなさんのように、みんなに「面白い!」「すごい!」と思ってもらえるような演技をしたい。

『大天使様のお裁き』より

『大天使様のお裁き』より

『長い長い郵便屋さんのお話』より

『長い長い郵便屋さんのお話』より

たくさんの笑い声が響きました(4~6年生の公演より)

たくさんの笑い声が響きました(4~6年生の公演より)

連日行われているさいきょう祭練習。講堂や多目的室からは毎時、歌声や楽器の音が響いています。

ポスターが決まり、照明台本、舞台図、パンフレット作成と、練習以外の部分も忙しなく動いています。

10月2日(月)の1時間目は、全校合唱の練習が行われました。曲は、『世界はあなたに笑いかけている』。9月の学年別練習、パート練習を経て、今年初めて全員の歌声を合わせました。

熱の入った練習はまだまだ続きます。どうぞ本番をお楽しみに!

《さいきょう祭実行委員・演出係長 林さん》

月曜日の1時間目、初めて全校で歌を合わせました。それまで各学年での練習、小学生と中学生に分かれての練習でした。学年練習では、音程の確認。小学生と中学生に分かれての練習では、タイミングの確認。そして全校練習では、振り付け。着実に階段を上がっています。

やはり全校が集まって歌った時は迫力がありました。しかし、まだバラバラなところがあります。これから、振り付けを合わせたり、ハーモニーの確認をしたりして細かい部分を練習していきたいです。細かいところが揃えば一体感が生まれ、歌っている側も見ている側も楽しい、最高のステージになるでしょう。

私が今回の全校合唱曲に『世界はあなたに笑いかけている』を選んだ理由は、この曲が今を生きる上で大切なことを思い出させてくれるからです。現代社会では、インターネットを中心にさまざまな情報が飛び交っています。周りを気にして本当の自分を出せず、苦しんでいる人は多いのではないでしょうか。そこで、この曲は、周りなんか気にせず本当の笑顔を見せてといってくれます。

観客の皆さんに元気と勇気を与えられる全校合唱を届けられるよう、練習を重ねていきます!

《合唱担当 田中先生》

いよいよ校内練習もあと2回。9年生を中心に、更に良いものを届けられるよう試行錯誤しながら、日々頑張っているところです。

音楽科として、 全校合唱を通して学んでほしいことはたくさんありますが、特に大切にしてほしいことが2つあります。

1つ目:個性豊かな歌声が合わさると、1人では感じられない響きが生まれます。その響きの良さを全身で感じ、味わいながら歌いましょう。なぜなら、小学生らしい歌声と大人っぽい歌声を出せる中学生が一緒に歌える機会はなかなかないからです。

2つ目:歌詞の意味を理解し、メロディに想いを込めて歌うために表現を工夫しましょう。楽しく歌うのも一つの表現。パワフルな音色で歌うのも一つの表現。伝えたい言葉を強調して歌うのも一つの表現。このように、工夫の仕方はたくさんあります。どうすればこの曲の良さを伝えることができるのか考え、試すことを積極的に行い、自分から表現力を磨いてほしいです。最終的には、このような取り組みを通して、表現する楽しさや喜びを感じてほしいと思います。

最後に、私がこの曲(歌詞)から改めて感じていることをお伝えしておきます。日々生活を送っていれば諦めたくなることもあると思いますが、そのような時こそ「Never Gonna Give It Up!」の気持ちが大事です。時に涙を流すこともあると思います。でも、周りを見渡せば、「どんな瞬間も 溢れてる Smile For It!」。これを忘れないようにしましょう。残り少ない練習ですが、歌詞の内容も味わってください。

10月29日(日)キッセイ文化ホールにて、心を込めた「世界はあなたに笑いかけている」をお届けするため、子どもも大人も一緒に歌い、一つ一つ丁寧に創り上げていますので、ぜひたくさんの方に聴いていただきたいです。会場でお待ちしております。

リーダーとして後輩たちに手本を示すのは9年生(9月・学年練習)

リーダーとして後輩たちに手本を示すのは9年生(9月・学年練習)

校歌以外を全校で歌うのも4年ぶり(10月2日・全校練習)

校歌以外を全校で歌うのも4年ぶり(10月2日・全校練習)

スローガンは「飛翔」

スローガンは「飛翔」

理科授業の一環として6年生が9月27日(水)、信州新町化石館へ行きました。

信州新町一帯は、中新世後期(約750万年前)から鮮新世前期(約400万年前)に堆積したと考えられている地層が露出していて、そこからは海に住んでいた生き物の化石が多く見つかっています。

6年生は、まず犀川対岸の地層を観察。その後、化石館では、化石がどのようにできたのか、化石の研究からわかることなどを、学芸員と引率の理科教員から説明を受けました。

展示物の見学もそうですが、生徒たちは化石レプリカ製作もとても楽しみにしていました。石膏を流し込むのは、アンモナイトと三葉虫の実物化石から作った型です。型をはずすと手の上で太古の生物のかたちがあらわになり、あちこちで歓声があがっていました。仕上げ(乾燥・着色)は学校で行うことになっていますが、その完成が楽しみです。

信州新町化石館の皆様、ありがとうございました。

【6年生の感想】

・地層は、黄色や茶色(れき)に白い部分があったり、黒(泥)やクリーム色をした部分もあって、大きなバウムクーヘンみたいだった。レプリカを作るときに起きる化学反応で、石膏が温かかった。本物の化石が土の中でつくられた様子が分かった。

・展示されていた化石のアンモナイトには、「異常巻き」といって、巻きがゆるかったりクリップのような形のものもあった。セミクジラの頭の化石にあったくぼみは、そこから潮が出ていたことが分かるものだった。地層は想像以上に高く、たくさんの年月をかけてできたものだとわかった。

・長野市周辺の海は200万年前に消えた。生き物の粉や歯の化石から、何万年も前に生きていた動物が何を食べていたかを知ることができるので、化石の重要さがわかった。

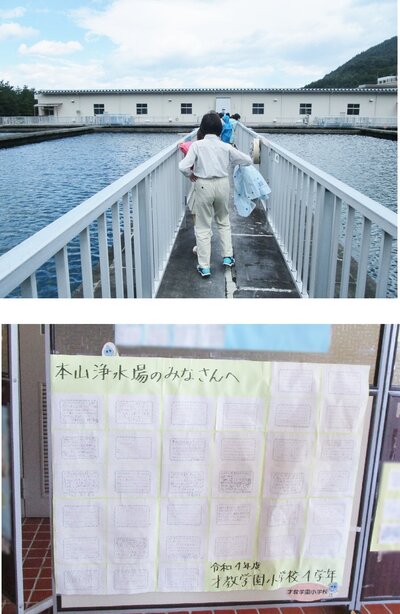

■9月28日(木)本山浄水場(塩尻市)

「世界の約200か国のうち、安全な水を飲むことができるのは日本を含めてわずか10か国ほど」と、先生が授業でデータを示していました。水道の栓をひねれば手に入る水。当たり前のことのように思えますが、その水をつくる人たちの仕事や浄水場のしくみを本山浄水場で見させていただきました。

松本・塩尻を流れる奈良井川の水を引き込んで処理している本山浄水場。屋外には様々な大きさの金属の筒が並んでいました。地中に埋められている水道管の一部を切り出したもので、その直径は小さいもので30㎝、大きいものでは直径1mを超えるものまであるそうです。

また、敷地内には池があり、大きなコイがゆったりと泳いでいました。脇の看板には「毒物監視池」と書かれています。池の水は奈良井川から取水した原水をそのまま使用していて、油分や有害な物質が流れ込んでいないか3時間おきに様子を観察しているということでした。「毒物監視」といわれると少し怖い印象を受けますが、今まで一度も毒物が混入していたことはないそう。コイが元気に過ごせるほどの原水でよかったです。

原水は、砂や泥を取り除く沈殿池、においを消したり小さな汚れをしっかり除去したりする装置の中を流れながら、最終的に消毒処理をされて安全な水になっていきます。4年生は、そのプロセスを施設内でしっかり見学することができました。

ゴミの処理、給水に関わる仕事の大切さを教えてくださった松本クリーンセンターと本山浄水場のみなさん、ありがとうございました。

見えないところで重要な給水役を果たす水道管

見えないところで重要な給水役を果たす水道管

毒物監視池

毒物監視池

見学後に各校から届くお礼の手紙。昨年の才教生(現5年)のものも掲示されていました。

見学後に各校から届くお礼の手紙。昨年の才教生(現5年)のものも掲示されていました。

社会科で「健康なくらしとまちづくり」について学んでいる4年生が9月、ごみ処理場と浄水場の見学に行きました。

■9月14日(木)松本クリーンセンター(松本市島内)

家庭でも学校でも毎日のように出ているごみ。学校では掃除のたびに1階に集められていますが、収集車でクリーンセンターへと運ばれたごみの「その後」を、センターの可燃ごみ処理棟の中から見学しました。

プラットホームに投入されたごみは、大きなクレーンで引き上げられ焼却炉へ。その焼却炉は普段2基が稼働していますが、切り替わりのタイミングで3基から炎が上がっているところを運よく見ることができました。

担当の方から、「燃えるゴミの中に、スプーンやフォーク、鍋などが混ざっていることがある」という話がありました。そうしたものが入ってしまうと、炉が痛む原因にもなるそう。本来は入らないはずなのに、炉内で燃やされ真っ黒になった金属製品の実物を見て、分別の重要性も意識した4年生です。

そして、ごみを焼却するときに発生する灰やガスのことについて。有害な成分が含まれたガスがそのまま空気中に放たれると、重大な健康被害を生む可能性があります。それを防止する設備、「バグフィルター」のしくみを教えていただきました。熱や化学物質に強いフィルターでろ過されたガスは、無害なものとなってあの高い煙突から出ているということが分かりました。

引率した先生は、「普段見ることができないところの見学を通じて、ごみの削減やリサイクルへの意識が高まったはず。これを機に、家庭でもごみの分別などについて話題にしてもらえたら」と話していました。

※(2)「水はどこから」へつづく

効率よく燃やす工夫:クレーンでゴミをつかんでは落とし、まんべんなく混ぜる(見えにくいですが)

効率よく燃やす工夫:クレーンでゴミをつかんでは落とし、まんべんなく混ぜる(見えにくいですが)

「可燃ごみ」に混入していた金属製品

「可燃ごみ」に混入していた金属製品

排出ガスをきれいにするバグフィルターの説明を聞く4年生

排出ガスをきれいにするバグフィルターの説明を聞く4年生

子どもの成長や子どものいる家庭環境などについて学び理解を深めるための授業、「赤ちゃん先生クラス」が、9月22日(金)に行われました。自らも『成長期』真っただ中の8年生が、赤ちゃん先生、ママ先生と交流しました。

授業では、この日に初めて会った小さな先生たちを順番に抱っこさせてもらったり、手あそび歌で体をつんつん、こちょこちょしたり...。生徒のみならず、8学年担任および家庭科教諭の目尻も下がりっぱなしの1時間でした。

赤ちゃんの服を貸してもらい、自分の前で広げてみると、「思った以上に小さい・・・」と驚きの表情。まだ言葉をしゃべる前の先生もいたのですが、笑顔を見せて声(喃語)を発するたびに、8年生の「かわいい!」が止まりません。

育児に向き合うママ先生からは、楽しいこと、苦労していること、母親の気持ちなど様々なお話を聞かせていただきました。多感な思春期を送る生徒たちがこのように関わる機会をいただけたことを大変ありがたく思います。

授業開催にご協力いただいた「ママの働き方応援隊」の皆様、貴重なお時間をありがとうございました。

8年家庭科担当より

0~2歳の赤ちゃん先生は初めての場所で緊張しているようでしたが、すぐに笑顔で生徒の方を見たり、お気に入りのおもちゃを渡したりしてくれました。生徒もつられて笑顔になり、ハイタッチや抱っこでコミュニケーションを取るようになりました。

ママ先生から妊娠中のエコー写真を見せていただいたり、赤ちゃんの誕生後の手足の大きさ、一日の生活のようすを聞いたりしました。ママの睡眠時間、持ち歩くマザーバッグの大きさと重さ...なんだか大変そうに思えますが、「毎日成長し変化し続ける赤ちゃんから、楽しさや喜びを教わることも多い」とも。

街で泣き大声を出している幼児を見て苦手意識を持っていたという生徒もいましたが、赤ちゃん先生の笑顔の魔法で幼児への理解が深まり、「大変な思いをして産み育ててくれた母や家族に感謝します」と今の自分があることの認識も強くなりました。また、「今後お母さんと接する時間」を計算すると『今から30日分』と出て、漠然ながらまだまだあると思っていた親と過ごす時間が、思ったより短いことも実感したようです。

ママ先生からは、「8年生は私たちの話をよく聞き、出産や育児のことについて多くの質問をしてくれてよかった。嬉しい交流でした」との感想をいただきました。

「ママの働き方応援隊」信州中央校の皆様に感謝いたします。

9月17日(日)に松本市音楽文化ホールにて、第51回松本市中学校秋の吹奏楽祭が行われました。

春の吹奏楽祭に続き、今回もお隣の筑摩野中学校吹奏楽部との合同バンドとして、総勢54名で一緒に演奏しました。

この人数の合奏となると音に迫力が出て、練習もぐっと熱くなりました。普段の練習では感じることができないサウンドは、とてもワクワクします。

演奏したのは、「青と夏」と「ジャンボリミッキー!」の2曲。

「ジャンボリミッキー!」は筑摩野中学校の1年男子と顧問の猿田先生のダンスが加わり、会場が大変盛り上がりました。また、部長同士の息の合ったMCもあり、演奏だけではなくステージ全体を楽しく演出できました。

笑顔で演奏を終了することができ、音楽を通して仲間とつながる大切さを感じることができたと思います。

筑摩野中学校吹奏楽部のみなさん、猿田先生、ありがとうございました。

全員で記念の1枚

全員で記念の1枚

筑摩野中学校での合同練習(9月19日)

筑摩野中学校での合同練習(9月19日)

投稿日:2023.09.20

9月20日(水)、令和5年度第1回学校評議員会を開催しました。学校周辺の地域、地区の方々で構成される学校評議員および第三者委員のみなさん7名が来校され、本校に対する貴重なご意見等を頂戴しました。

このたびは、お忙しい中にもかかわらずご参加いただきましたことに感謝申し上げます。

9月19日午前、トリオ・アルデンテのみなさんによる『AUTUMN CONCERT』が行われました。

演奏してくださったのは、ヴァイオリンの副島聖代さん、チェロの大岩直樹季さん、ピアノの柳津昇子さん。それぞれにソロや室内楽の活動等も精力的に行っていらっしゃいます。

公演は入れ替え制で約40分ずつの2ステージ。ファーストステージを1~4年生、セカンドステージを5~9年生が鑑賞しました。

「愛の挨拶(エルガー)」「白鳥(サン=サーンス)」「美しく青きドナウ(シュトラウス)といったクラシックの名曲に加え、ジブリ作品から「崖の上のポニョ」、オペラ『トゥーランドット』から「誰も寝てはならぬ」など、様々なプログラム。アイコンタクトをとり、呼吸をも合わせて織りなす表情豊かな音楽に、生徒も先生もすっかり聴き入っていました。

巣山教頭は冒頭、「自分たちが演ずることになるさいきょう祭に向けて、演奏するとはどういうことか、音楽に限らずとも、見てくださる人、聴いてくださる人に届く発表とはどういうものかといったことも感じ取ってもらえたら」と話していました。

コロナ禍だったこともあり、ここ数年はこうした機会に恵まれずにいました。ご縁があってこのように素敵な音楽鑑賞ができたことは、来月末のさいきょう祭の練習に励む生徒たちにとってとても良い刺激になったと思います。

トリオ・アルデンテのみなさん、感性を豊かにするひとときをありがとうございました。

《生徒の感想》

・生の楽器の音はとてもきれいで、気持ちを落ち着かせてくれました。ひとりひとりが心を込めて、丁寧に演奏するからこそ、観客に思いが伝わるのだと思います。「美しく青きドナウ」は、川の流れを3つの楽器で表現していて、軽やかなリズムのときは水のチョロチョロした流れ、低い音のときは大量に流れている情景が思い浮かびました。

久しぶりにプロの演奏家のコンサートを見ましたが、服装、移動、演奏の全てが完璧でした。舞台の上にいる時間はずっと目立つ、と感じました。さいきょう祭のミュージカルで、そういうことも意識したいです。

・今日は貴重な時間を持つことができてよかったです。特に印象的だったのは「チャールダーシュ」で、ヴァイオリンの細やかな音、ピアノ伴奏もきれいで、チェロの低めの音が全体を支えているようで、聞いていて楽しかったです。

・9曲の中で一番印象的だったのはレハールの「メリー・ウィドウ・ワルツ」です。ヴァイオリン(女性)とチェロ(男性)の音色の違い、交互に演奏することで「愛しているけど溶け込めない気持ち」を表現していました。3つの楽器が作るひとつの音楽に感動しました。