2月の終わり、「才教七つの基本方針」にあるように、日本の伝統や文化を大切にする活動のひとつとして、百人一首大会が行われました。大会は1~6年生まで学年別の開催で、こちらでは3年生の様子(2/28・水曜)を紹介します。

まずクラス予選がスタート。この日に備え、自分なりに目標を立ててきた3年生。休み時間や家で練習をしたり、歌を読んで覚えたりと、それぞれに工夫して取り組んでいました。どの子も「決勝戦に出るぞ!」という強い意気込みで、教室には、札を取る音だけが響きました。練習の成果を発揮して、上の句1文字目で手を伸ばせる子が多く、下の句を読むころにはすっかり取り終えている・・・そんなレベルの高い、白熱した対戦ばかりでした。

クラス予選を勝ち抜いた上位2名ずつが、学年1位の座をかけて決勝トーナメントへ。4名のファイナリストは、最後の1枚を取るまで粘り抜き、すばらしい戦いを見せました。

終了後は、勝った人にも負けた人にもあたたかい拍手を送り、惜しくも敗れた子に「がんばったね!」「すごかったよ」とねぎらいの声をかける姿も見られました。

一生懸命に頑張った友達の気持ちを大切にする心が育まれていることが感じられた時間でした。

2月最後の週、降雪の影響で延期となっていた2・3年生の授業参観が行われました。

26日(月)は3年生が保護者のみなさんを迎え、学習の成果を発表。丁寧な詩の音読、また、この1年を振り返って思い出される楽しいできごとを共有するなどしました。

27日(火)、2年生は『いままでのわたし これからのわたし』と題し、自分の名前の由来を発表したり、お家の方に向けて感謝の思いをしたためた手紙を披露したりしました。どの手紙も「育ててくれてありがとう」「これからも一緒にいてね」など、優しい言葉でいっぱいでした。

ご来校いただいた方々には、短時間ではありましたが楽しい時間をお過ごしいただけたことと思います。

ここまでのご協力に感謝するとともに、今後も本校の活動にご理解ご協力くださいますようお願いいたします。

●授業参観:3年生(2月26日)

●授業参観:2年生(2月27日)

2月19日(月)、2年生が生活科の学習で松本市中央図書館を見学させていただきました。

担当の方から、「図書館は学術機関。何かわからないことがあったら調べに来てください」とのお話があったほか、普段は見ることができない書庫の中に入ったり、身体が不自由な人のためのサービスについて教えていただいたりしました。

図書館は言わずもがな『公共施設』のひとつ。どんな人でも利用しやすい工夫がたくさんあり、あちこちで目を見張る2年生でした。

子どもたちの質問に丁寧に答えてくださった図書館のみなさん。紙芝居もとても楽しく、見学はあっという間でした。お世話になり、ありがとうございました。

紙芝居に夢中

紙芝居に夢中

自己の表現力が磨かれるプレゼンテーションコンテスト。

才教学園3大イベントのひとつです。

調査から研究、そして発表する、という社会で行われるプレゼンテーションの一連のプロセス同様に行われ、毎年数々の「名プレゼン」が生まれています。

プレゼンテーションコンテスト(本選)

日時 2月21日(水) 10:00~12:30(予定)

場所 才教学園小学校・中学校 講堂

一般の方もご覧いただけます。ご希望の方は以下のページからお申し込みください。

4年生は自分たちの住む長野県の特色について調べ、学習してきました。2学期の終わりに開催した『長野県フェスティバル』がひとつの区切りでしたが、そこからさらに個々の知見を深め、その集大成として「長野県のPR大使になろう」と題し個人発表を行いました。特産物や自然の魅力を凝ったスライドで発信。地域に対する誇りや愛着の高まりを感じられるプレゼンでした。

学年主任の先生は、「この学習のゴールはここではないと思っています。例えば長野県の良さを他県の人、遠くに住む親せきに紹介するなど、提案を実現へつなげていくことを考えれば、PR大使としての仕事、本当のゴールはまだまだずっと先にある。今後も地図や資料など様々なことに興味・関心をもって学びを深めてほしい」と話していました。

1年生は、この1年間に学んだこと、みんなに教えたいことなどを画用紙にまとめ、元気に発表しました。偉人や自分たちが育て観察した花のこと、手話を交えた歌や自作のプログラミングゲームなど、内容は実に盛りだくさん。お家の方と百人一首を使ったかるたで対戦したり、息の合った音読や歌も披露したりと、あたたかく楽しい参観となりました。

なお、一部の授業参観は降雪のため今月末に延期となりました。3年生は2月26日(月)、2年生は27日(火)に実施します。

保護者の皆様には、急なことにも関わらずご対応いただきありがとうございます。日程変更でご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ楽しみにお待ちください。

●授業参観:4年生(2月2日)

●授業参観:1年生(2月7日)

1月29日から今日までの4日間、本校三大行事のひとつである「プレゼンテーションコンテスト」に向けて、5年生から8年生でクラスごとに予選が行われました。

生徒たちの表情には緊張の色も見えましたが、身ぶり手ぶりを交えたり、スライドを示したりしながらプレゼンをしていました。

保護者のみなさんには、例年のように審査をお願いしました。「聞く姿勢」を整え、ひとりひとりの発表に耳を傾けていただき、ありがとうございました。

審査により選ばれた代表者による本選は、2月21(水)に行われます。

あす2月2日から来週半ばまでは1~4年生の授業参観です。

「結果を示す、まとめの3学期」にふさわしい内容をお届けしますので、保護者のみなさんはどうぞ当日を楽しみにご来校ください。

●8年生の予選の様子(1月29日)

●5年生の予選。保護者のみなさんを元気な声でお迎え(2月1日)

1月23日(火)、4年生から8年生が参加するスキー・スノーボード教室を開催しました。

晴天の木祖村・やぶはら高原スキー場では、初級コースで慎重に講習を受ける生徒、リフトを乗り継いで上級者コースへ向かう生徒・・・レベルも様々でしたが、終日楽しそうに滑走する姿が見られました。

リフトに乗ると、雪上のあちこちに連なる足跡が見つかります。そこで何の動物のものかを当てるクイズが始まったり、樹上に大きな枝のかたまりを見つけて空想を広げたりと、会話に花が咲きました。

午前の時間いっぱいまで滑り、昼食には美味しいカレーをいただきました。大半の生徒がおかわりをして、午後の講習へ向かいました。

最後には、「もう一回だけ滑りたい!」と、終わりを惜しむ声。限られた時間の中ではありましたが、冬の信州を満喫し無事に帰校することができました。

ご指導いただいたインストラクターの皆様、昼食会場の鉱泉ヒュッテとやまびこ食堂ほかゲレンデ関係者の皆様、バスドライバーの皆様、ありがとうございました。

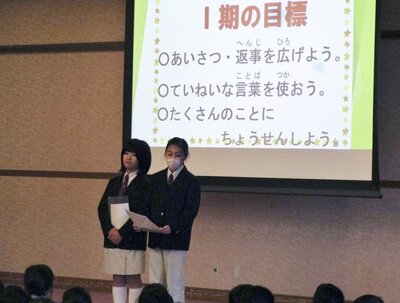

1月15日(月)に行われた、1~4年生の「ファーストステップ会」。

4年生の学級三役が中心となって決めたⅠ期の目標を基本に、ステップリーダーが今年度末までの過ごし方について発表しました。始業式の校長講話にあったように、「学習:1年間のまとめをしよう」のほか、学校生活と行事についても新たな目標が定められました。

ファーストステップ会に至るまでの三役の話し合いを見守った4年生の担任は、「3学期の目標を意識することでⅠ期の目標も達成できるのではないか―。こうした自覚が子どもたちに芽生え、育っている。Ⅰ期生約160人を前にして話す姿も堂々としてきた」と嬉しそうです。

《今年度のファーストステップ会リーダーから》

1学期リーダー・Mさん

みんなが仲良く笑顔で過ごせるように取り組みました。Ⅰ期の目標である「たくさんのことにちょうせんしよう」を達成できるようにリーダーとして声をかけました。

2学期リーダー・Kさん

みんなが学校生活を楽しめるようにリーダーとして取り組みました。さいきょう祭のリーダーをサポートして、2学期の目標「さいきょう祭を仲間と協力して全力で楽しもう」を達成できました。

3学期リーダー・Hさん

1年最後の3学期、みんなで仲良く楽しく過ごせるように頑張りたい。特に、Ⅰ期の目標になっている「あいさつ・返事を広げよう」をみんなで達成したい。

才教学園のⅠ期4年間は、Ⅱ期への長い助走期間。

中でも、4年生にとって、この3学期は「5年生の0学期」として大切な3カ月になります。ファーストステップ会での経験が、Ⅱ期の学校生活や生徒会、部活動、日々の学習、定期テストなどにつながっていくことを期待したいと思います。

〖表彰・個人〗

●第42回全国中学生人権作文コンテスト長野県大会松本地区予選

山本莉子さん 最優秀賞(県大会でも入選)

●中学生の税についての作文

渡邊了介くん 松本地区納税貯蓄組合連合会長賞

●第42回長野県こども新聞コンクール

高藤愛菜さん 優秀賞

湯淺創太くん 優秀賞

●2023年度全国選抜小学生プログラミング大会

樋口陽大くん 長野県大会最優秀賞

※3月に全国大会

●第22回ドコモ未来ミュージアム 絵画部門 小学校1~2年生の部

伊藤百音さん 審査員特別賞

〖表彰・部活動、校内関係〗

〈吹奏楽部〉

●第49回長野県アンサンブルコンテスト地区大会

管打六重奏 銅賞

管打四重奏 銅賞

●学校長賞特別賞

(5年生以上、各学年における2学期定期テスト総合1位)

佐藤くるみさん、増澤真生さん、新保芙佑香さん、横井杏奈さん、小林花さん

【バス会】

登下校指導担当より、全体に向けて「新しい年の初めにルールなどを自ら見直し、これからも気持ちよく利用できるようにしましょう」との呼びかけがありました。

スクールバスは公共交通機関と同じであり、安全な登下校のための手段として利用しているものです。バス長、担当の先生を中心に、これまでの利用状況を振り返り、今後も乗車にあたってルール、マナーを守ることを確認しました。

◇◆◇◆◇◆◇

校長講話にもあったように、年始に本校で起きた停電について、復旧作業に携わっていただいた関係業者の皆様には、多大なご尽力に感謝申し上げます。

<保護者の皆様へ>

停電復旧作業に伴い、ケーブルの仮設箇所(体育館付近、西門通路の一部)は立ち入り禁止となっています。

学校長、担任より生徒への注意喚起を徹底しておりますが、保護者の皆様におかれましても来校時は十分ご注意ください。

学校長賞特別賞などの表彰

学校長賞特別賞などの表彰

利用する便ごとに行われたバス会

利用する便ごとに行われたバス会