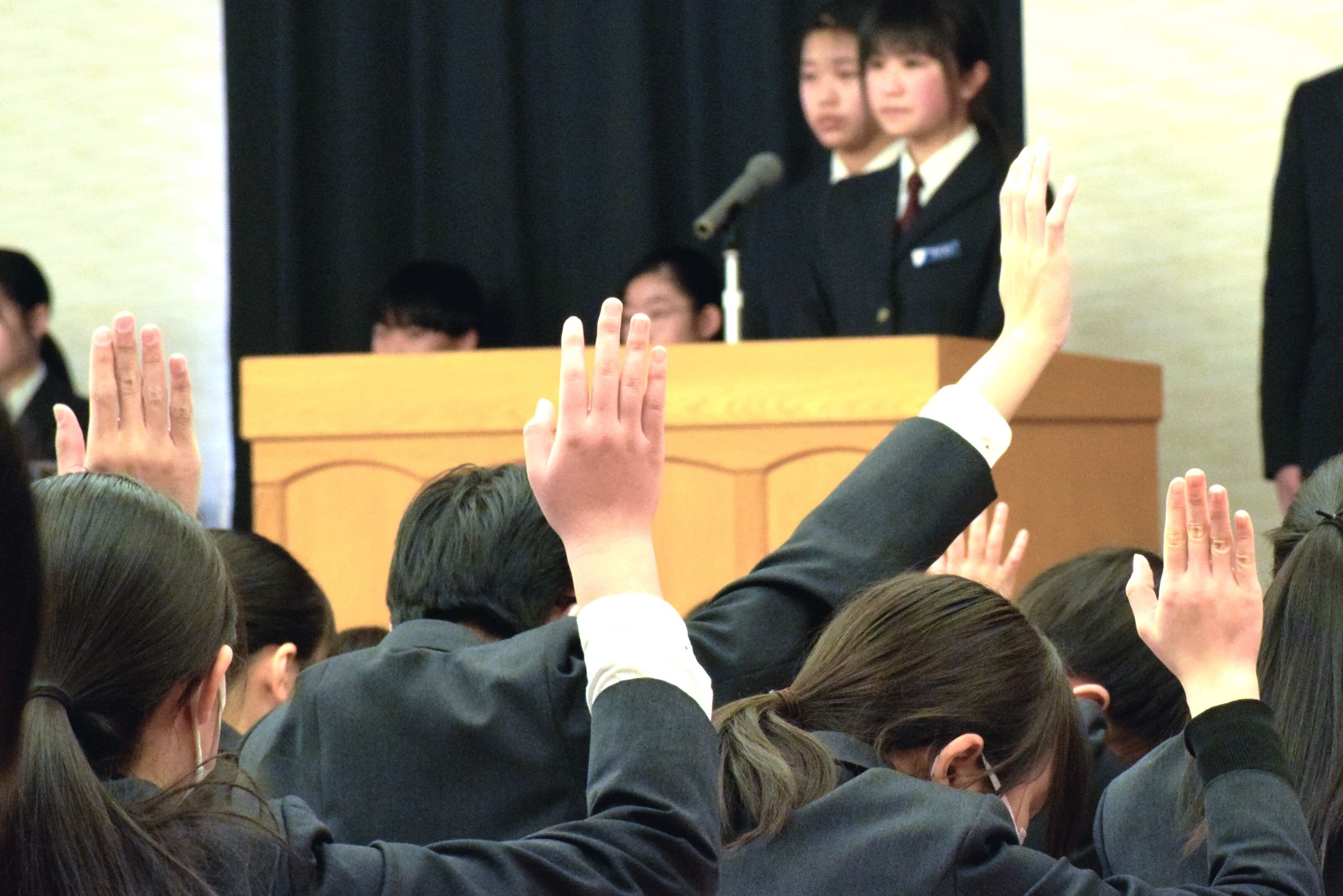

1月25日(木)、令和8年第1回生徒総会が行われました。

2学期の選挙で会長に選ばれた上原さん(8年生)は、会の冒頭で「この時間を実りあるものにしたい」とあいさつ。各委員会から目標と活動計画案が示され、事前に寄せられた質問には明確な理由を述べつつ丁寧に回答していました。委員会同士の連携プロジェクトも多くあり、自主性と協調性をもってⅡ・Ⅲ期の学校生活が一層盛り上がっていくのではないでしょうか。

小松校長は、「8年生は覚悟と自覚を固め、後輩に最高学年としての姿を見せてください。そして、そこについていく後輩のみなさんには、"自分が誰かに何かをしてもらう"のではなく、"自分はどう貢献できるか"を考えて、所属する委員会を決めてほしい」と激励。

生徒会は9年生から完全に引き継がれ、才教学園を牽引する8年生が各所で役割を果たし、どのように活躍してくれるのか、期待が高まります。

「成果を見せる3学期」の授業参観が始まりました。

初週、1月22日は8年生が『未来を共創する』、23日は7年生が『日本の○○○』をテーマに、個人発表を行いました。

自分の目で見てきたこと、自分の手で触れて体験したことを中心に据えて話したり、日々進化するAIの活用に絡めた提言を盛り込んだり、同一テーマでも多岐にわたる発表が続き、保護者のみなさんが感心したようにうなづきながら聞く様子も見られました。

5~8年生の参観は、2月のプレゼンテーションコンテストの予選となっていて、保護者のみなさまには審査員として参加していただいています。メッセージ性や調査の深さなどを評価いただきますが、「引き込まれる発表がたくさん」「ここで初めて知ることもあるし、生徒の考察に驚かされます」といった感想を寄せてくださる方が多く、生徒たちの「才」や健闘ぶりが垣間見えます。

◆8年生予選(2026/1/22)

◆7年生予選(2026/1/23)

1月8日(木)、令和7年度3学期が始まりました。

【校長講話】

生徒のみなさんおはようございます。そして、あけましておめでとうございます。新しい年の初め、身が引き締まる思いですね。冬休みは、いろいろなことを学んだのではないでしょうか。それらをぜひ、今学期の生活にしっかり活かしましょう。

さて、今年の干支は馬(午)。馬にまつわる格言やことわざ、故事が思い浮かびますか?

「馬が合う」、「馬子にも衣裳」、「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」、「老いたる馬は道を忘れず」などがありますね。

馬は昔からさまざまなかたちで私たち人間と深く関わってきた動物です。そのように切っても切り離せない存在だからこそ、馬に関連する言葉が多いのかもしれません。

その中で、今日、私がみなさんに伝えたい言葉は、『人間万事塞翁が馬』です。

塞翁というのは、人里離れた砦に住んでいる老人のこと。彼が飼っていた馬が逃げてしまい、周りの人は同情したが、老人はあまり悲しむ様子はなかった。何か月か経ち、逃げた馬が別の馬を連れて戻ったが、老人はそれもあまり喜ばない。あるとき、自分の息子が新しい馬に乗ったら、落馬し足を骨折してしまった。しばらくして戦争が始まったが、足を悪くしていた息子は兵隊に取られずに済んだ。人間の幸・不幸は予測不可能であり、何が幸運かはわからない―という話です。

私たちは、嬉しいことがあればどうしたってはしゃぐし、悲しいことがあれば気持ちが沈みます。けれど、悪いことがあればいいことがある、いいことがあれば悪いこともある。常に先を見て備えることの大切さも、この話は教えてくれています。

そして、もし、みなさんに、辛いとき、頑張らなくてはいけない時がきたら、「9頭の走る馬」を想像しましょう。語呂合わせで「馬九行久(うまくいく)」縁起物です。

9年生の高校入試を筆頭に、みなさんが自分たちの成長を周りの人たちに示していく3学期は、やはり1年の中で特別な期間。その3学期には、いいこともあればよくないこともあるでしょう。そういう時に『人間万事塞翁が馬』、『万事うまくいく』を思い出して、才教生としてどう努力していくか考えつつ、日々を過ごしてくれることを望みます。

学校・入試説明会

本校の概要と、入学選抜試験についてご説明いたします。

日時:令和8年1月10日(土) 10:00~11:30

場所:才教学園小学校・中学校

対象:本校への受験を検討されている方

学校・入試説明会お申し込みはこちらから

<第3回 入学選抜試験(最終試験)>

日程:令和8年1月25日(日)

対象学年:新1年生~新9年生

出願期間:1月13日(火)~1月16日(金)

合格発表:1月31日(土)

入学願書の請求、お問い合わせはこちらから

(12月26日~1月6日までは休館となりますので、1月7日以降の発送となります。)

出願方法等ご不明な点がございましたら、才教学園事務室(0263-58-0311)までお問合せください。

暑さに辟易としながら始まった2学期も、今日で終わり。生徒、教職員みんなで励んだ大掃除のおかげで、学校は隅々まできれいになりました。

生徒のみなさんには、たくさんの行事を経験する中で得られた学びを糧とし、「結果を求められる3学期」に向けて有意義な冬休みを過ごしてくれることを願います。

【校長講話】

2026年を迎えるにあたり、みなさんの未来に関する話をしようと思います。

みなさんは、シンギュラリティという言葉を知っていますか? 今から20年前にアメリカの発明家・実業家であるレイ・カーツワイル(Ray Kurzweil)が提唱したもので、「人工知能が人間の能力を上回り、人類の在り方が根本的に変わる転換点」を意味します。カーツワイルは、このシンギュラリティが、遅くとも2045年までにはやってくると予測しましたが、もしそうなったらどうなるかを考えてみましょう。

まず、いいこととして、人類の生産性が飛躍的に向上するといいます。例えば、いま、1人が1日に作れるスマホが5台だとして、それが20台、30台にもなるくらい効率がよくなるということ。医療をはじめとする様々な分野でも、さらなる進歩が期待されます。

一方で、好ましくないことも起きそうです。今から50年以上前、スタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)が作った映画「2001年宇宙の旅(2001:A Space Odyssey、1968年公開)」では、木星に向かう宇宙船の中でAIが暴走し、人間が翻弄されるさまが描かれました。これが現実になるかもしれません。

そして、AIの発展は、いま人間が行っている仕事・職業の6~7割を奪うとされ、アメリカではすでにその影響が出始めています。大学を卒業しても就く職業がない...そんな未来が現実味を帯びています。

では、そうならないために、「AIに負けない」ために、どんな力が必要でしょうか。

テクノロジーを知り、扱えることは当たり前。それに加えて、次のような力が必要とされます。

膨大な情報の真偽を見分ける「判断力」。集められた情報を論理的、体系的に積み上げる「思考力」や、「課題発見力」。その先で到達した考えを他者に正確に伝える「表現力」。ゼロからイチをつくるための「想像力・創造力」。 これらは私たち人間が経験から学び、体得できるものであって、AIが同じようにできることではありません。。

AIの知識は「データ」に過ぎませんが、人間は「本物」に触れられる。自分の五感を通じて感じたこと、悩んだこと、考えたことなどを、自分の言葉に置き換え、自分の中に積み上げていくこと。こうした体験が、人間のみが持ち得る力の源です。

私が、今ここで手にしているスマートフォン。とても便利ですが、世界のすべてはこんなちっぽけな機械の中にありません。

空を見る。風の流れを感じる。土のにおいをかいでみる。自分の体で、スポーツを楽しむ。自分の足で旅をして、感じたことを心に留める。本物の芸術に触れ、感動を覚える。本物の人間関係の中でもまれ、いろいろなことを考え、悩む。

どうか、さまざまな「本物」を経験してください。学校の教育理念である『未来を創造する力』は、みなさんが日々を過ごす中で得られ、蓄えられていきます。

シンギュラリティの訪れまであと20年...いえ、もっと早まるかもしれません。未来を生きるための力をつけられるよう、時間を大切に過ごしてください。