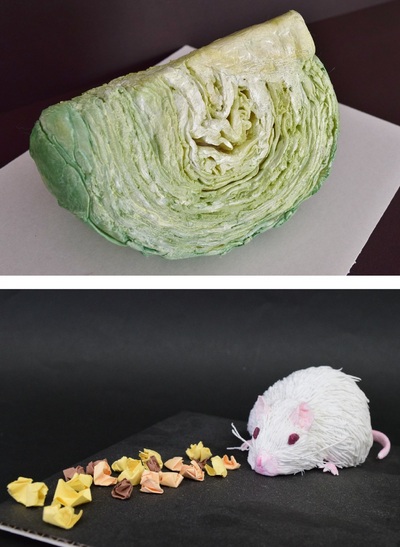

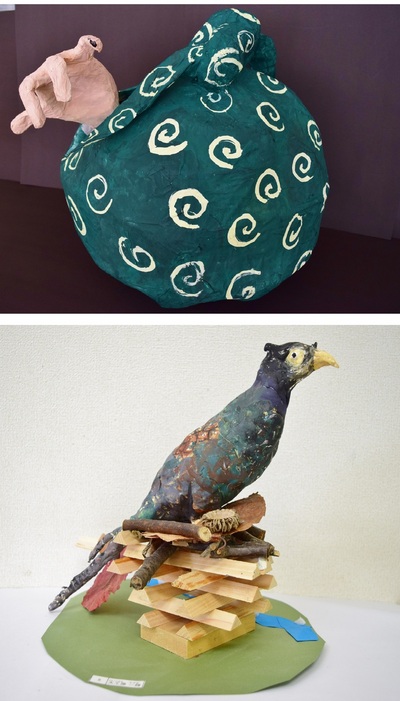

テレビ松本ケーブルビジョンが主催する立体アート作品展において、本校生徒の作品が入賞しました。最高賞である松本市教育委員会賞をはじめ、松本市美術館賞などをいただいた6名の作品を写真で紹介します。 みなさん、おめでとうございます! 第22回テレビ松本小・中学生立体アート作品展 ◆松本市教育委員会賞 模刻「1/4キャベツ」谷つぐみさん(7年) 谷さん「キャベツという身近にある野菜だけれど、今まで意識して見たことがない細部までよく観察して、作品にしました。芯や、葉の巻きなど、普段気づくことのなかったキャベツの構造を知ることができました。白から緑のグラデーションや葉1枚の厚さにこだわって粘り強く制作したので、最高賞に選ばれたと知ったときには、本当に嬉しく思いました。」 ◆松本市美術館賞 「白ねずみ」比田井絢翔さん(5年) 比田井さん「今回一番苦労したのは『白ねずみ』の毛の表現です。細く伸ばした粘土を一本ずつつけていく作業が大変でした。実は、ねずみには後ろ足もあります。裏返さないと見えない部分も手を抜かずにがんばりました。」 ◆金賞 「もののけ『ふろしきひきずり』」内海留奈さん(8年) ◆銀賞 「キジ」 大工原一輝さん(5年) 「バス恐竜」加藤純明さん(3年) ◆銅賞 「でかいよ!オニヤンマ」小林凜香さん(6年)

(上から)谷さん「1/4キャベツ」、比田井さん「白ねずみ」

(上から)谷さん「1/4キャベツ」、比田井さん「白ねずみ」

(上から)内海さん「もののけ『ふろしきひきずり』」、大工原さん「キジ」

(上から)内海さん「もののけ『ふろしきひきずり』」、大工原さん「キジ」

(上から)加藤さん「バス恐竜」、小林さん「でかいよ!オニヤンマ」

(上から)加藤さん「バス恐竜」、小林さん「でかいよ!オニヤンマ」

1月6日(水)、3学期が始まりました。朝の登校直後、教室では健康チェックカードや課題の提出で慌ただしさもありましたが、友だちや先生との穏やかなやり取りがいたるところで見られました。 始業式は今回も放送で行われ、その後は通常授業という一日でした。 【校長講話】心に宿した固い意志に従って行動を 今日は令和2年度3学期始業の日です。今日まで18日間の冬休みがありましたが、みなさんはどう過ごしたでしょうか。2学期の終わりに、「物事をよく考えて行動に移すように」、そんなお願いをしましたが、実行できたでしょうか。 以前、「意志あるところに道は開かれる」という言葉をみなさんに紹介したことがありました。自分の意志をしっかり固めて、その上に努力し続けていくことが、人間としての大きな力と成りえます。自分を見直して、どんな努力をすべきか、あるいはどんな挑戦をすべきかを強く心に思い描いてください。 さて、みなさんも知っている通り、コロナウイルスの感染状況は悪化の一途を辿っています。昨日(1月5日)は長野県でも44名の感染が確認されました。感染予防として何をするべきか、一人ひとりがもう一度しっかり考え直さなくてはいけないと思います。 「3密」を避けること。換気を積極的に行うこと。マスクの着用、手洗い、手指の消毒。基本的なことですが、日々の感染予防にはこうしたことを丁寧に重ねていくしかありません。ここに集うみなさんの努力によって、学校が休校することなく3学期を乗り切れるよう、私は切に願っています。 今一度、自分の足元を見つめ直し、心に強い意志を宿し、今学期を過ごしましょう。 *** 今年度も残り約3か月。引き続き感染対策を講じながら、“学校だからできること”をしっかり行ってまいります。 保護者のみなさま、関係各所のみなさま、どうぞ本年も本校の活動にご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

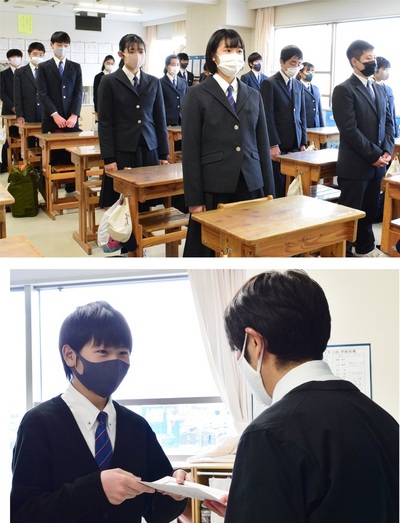

12月18日(金)、終業式を行いました。感染症防止策として今回も全校で講堂に集まることは避け、生徒たちは各教室に分かれ、校長先生の話を放送で聞きました。終業式の後、教室では担任から一人ひとりに通知票が手渡されました。 【校長講話】「考えて行動する」ことを積み重ねよう 夏、秋、冬と3つの季節をまたぐ長い2学期、1日も休校せず終業の日を迎えられました。その一番の要因は、様々な制約の中で周囲からバックアップを受けながら元気に学校生活を送ってくれたみなさんの頑張りにあります。 さて、2学期の一番の思い出はなんでしょうか。私にとっては、何といっても「さいきょう祭」を実施できたことです。全生徒が同じ目標に向かって努力を続け、その成果を存分に発揮してくれたことに本当に感動しました。1年生の演目に「止まない雨はない」というセリフがありましたが、降り続ける雨の中でも一筋の光を見つけ出していくことの大切さを、私は今回のさいきょう祭から学びました。 この冬休みは、いまだコロナの影響が色濃く、これまでと同じようにはいきません。楽しみにしていた予定をキャンセルしなくてはいけなくなり、時間に余裕がありすぎるかもしれません。みなさんには、こんな時だからこそ「考えて行動する」ということを意識してほしいと思います。 近い将来、AI、IoT、ビッグデータ、ロボットなどが充実し、今より格段に便利な世の中になったときに人としてしっかり生きていくためには、ふたつの「そうぞうりょく」が必要です。ひとつは想像力(Imagination)で、もうひとつは創造力(Creativity)。今後、人間の最大の武器になりうるこれらの力をしっかりと高めるためには、「考えて行動する」ことを積み重ねていくしか手段はありません。 今やるべきことは何か。普段はできなくても、このタイミングでできることは何か。じっくり本を読む。普段できない家の手伝いをしてみる。興味を持っていることについて徹底的に調べてみるのもいいですね。常に頭を働かせ、考え、行動に移しましょう。 1月6日、また元気な笑顔でみなさんがこの学び舎に帰ってくる日を心待ちにしています。

教室で終業式に臨む1年生

教室で終業式に臨む1年生

通知票を受け取り、担任と挨拶を交わす9年生

通知票を受け取り、担任と挨拶を交わす9年生

1年生が作ったオーナメントを飾ったクリスマスツリー

1年生が作ったオーナメントを飾ったクリスマスツリー

10月31日(土)、16回目となる「さいきょう祭」を開催しました。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で大規模公演の開催が難しい中、キッセイ文化ホールのスタッフのみなさんと学校側担当者が何度も話し合いを重ね、マスク着用・手指消毒・健康状態の把握や換気の時間を確実に確保するなど、できる限りの対策をとるという条件を満たしたうえで、今年もさいきょう祭を行わせていただけることになりました。 来場者数も席数の半分程度とし、各家庭2名までの入場としました。ご来場を予定してくださっていたご家族、関係者の皆様には大変申し訳なく思いますが、新型ウイルスの感染拡大防止はもとより、ご来場の皆様、会場スタッフの皆様、および生徒・教職員の安全を熟慮しての決定にご理解をいただき、ありがとうございました。 キッセイ文化ホールのみなさん、照明・撮影の関係業者のみなさんにもリハーサルの段階から多大なるご協力をいただき、生徒たちのステージを保護者のみなさんに届けられる日を迎えられたことに、学校長をはじめ教職員一同深く感謝いたします。 今年も、「さいきょう祭レポート」として各演目をご紹介していきます。 どうぞお楽しみに。

10月11日(日)に信州スカイパークで全国選抜中学生テニス大会 長野県予選の団体戦が行われ、男子テニス部が見事優勝しました。 今回は参加した6チームの総当たり戦で試合が行われました。本校の男子部員たちは、一戦一戦着実に勝利を重ね、その結果、5戦全てで勝利。 日頃から、どんなことに対しても感謝の気持ちを忘れないようにしているというテニス部のみなさん。時間を有効に使い、無駄のないトレーニングに毎日汗を流しています。この成果を存分に発揮し、北信越大会のトーナメントも勝ち進んでくれることを期待します。 上位大会となる北信越大会は、11月3日(祝・火)に富山市岩瀬スポーツ公園(富山県)で行われます。 キャプテン 菊池龍成くん(8年) 「緊張感をもって臨んだ県大会で、いい成績を収めることができて嬉しい。北信越大会に向けて、勝てる試合運びを目指し練習を積んでいきます。たくさんのみなさんが応援して下さっていることに感謝し、精一杯のプレーができるよう頑張ります。」 〈大会情報・結果〉 令和2年(第9回)全国選抜中学生テニス大会 長野県予選団体戦男子団体戦 才教学園中学校(2年生4名、1年生2名) 5勝0敗 1位 ※結果の詳細は、長野県テニス協会ホームページ内、「ジュニア県予選(ジュニア委員会)」からご覧いただくことができます。

8月24日(月)、1学期と同様に校内放送で始業式を行いました。新型コロナウイルスの影響で1学期は臨時休校が続いたことから、授業日数を確保するなどの理由で、本校の夏休みはいつもより2週間ほど短くなりました。 今年は、毎朝の検温と体調確認、マスクの着用といった感染症対策に加え、厳しい暑さの中で熱中症対策にも十分な注意を払う必要があります。十分な水分補給ができるよう水筒を準備・持参するなど、生徒のみなさん、保護者のみなさんにご協力いただくことが多くなりますが、引き続きよろしくお願いいたします。 生徒の登下校時を含め、学校生活を安全に送ることができるよう、全教職員一丸となって取り組んでまいります。 【校長講話】 例年に比べて短く、コロナ感染の対策もしなくてはならない特別な夏休みでしたが、きみたちはこの期間にしかできない経験もたくさんしてきたのではないでしょうか。それらを今後の生活の糧にできるようにと願っています。夏の思い出を先生や友達と交わしたりしながら、楽しい時間を過ごしましょう。 私はといえば、猛暑ということもあり、ほぼ「ステイホーム」でした。家で普段なかなか読むことができずにいた本を読んだり、録り溜めていたテレビ番組やDVDを見たりしました。また、「家事をたくさんやって家族を助けよう」という目標を立てて、料理や普段できない場所の掃除、自分の部屋の整頓もしました。そのような中で気づいたのは、「不自由を強いられる生活でも、自分で目標をつくって工夫して過ごすと、毎日が充実して楽しく過ごせるものなのだ」ということです。 ところで、アメリカ合衆国で11月に行われる大統領選挙の話題をよく耳にしますね。現職に挑むのは、野党・民主党の候補者に決定した前副大統領です。先日の指名受諾演説で、世界の状況を案じながら聴衆に投げかけた言葉の中に、「光は闇よりも強い」という文言がありました。才教学園においても、きみたち一人ひとりが明るい光を灯す人となり、みんなで努力して学校を輝かせていけたらと思います。

思いどおりにならない日々の中でも、自ら目標を立てること、前向きになること、工夫することを大切にして生活していきましょう。

授業参観や体育祭の中止、修学旅行等の延期など、いろいろな決断を求められた厳しい1学期。保護者の皆様はもちろん、関係者の皆様には本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき、この場をお借りして感謝申し上げます。 これにて1学期は終了となりますが、夏休み中も生徒ならびに皆様においては体調管理に努めていただき、来る2学期に備えていただきたいと思います。 ◆1年生、初めての通知表 まとまった登校日は2か月ほどになってしまった1年生ですが、今では学校生活にもすっかり慣れました。終業式前の大掃除の時間には、教室や廊下の掃除を丁寧に済ませると、それぞれの机の引き出しの整理にも取り掛かりました。引き出しは四隅や裏側まで見て汚れをふき取り、いつも入れておく道具などをきれいに納めていました。 担任から初めての通知表を手渡されると、生徒たちはマスク越しでもわかる笑顔を見せ「早くおうちの人にも見てほしい」と話す子も。帰りの会を終え、友達や先生たちと元気に「さようなら」「またね」と挨拶を交わし、1学期を締めくくりました。 ◆9年生学年集会 終業式の後、講堂では9年生の学年集会が行われ、生徒は今学期の感想と2学期への期待を発表しました。担任からも、「受験に向けた勝負の夏です。結果を出すことにこだわり、時間を有効に使いましょう」などと激励の言葉がかけられました。 以下は生徒の発表内容です(一部)。 ・コロナ関連のことは「自分の人生の中で一度経験できるかどうかというようなこと」とプラスに捉えた。休業中は、宿題・課題が終わった後の時間を復習と予習に充てた。しかしマイナスに転じたことも当然あり、委員会として集まりが少なくなり、決定していた企画は三役だけで行うなど、振り返るととにかく大変だった。 ・学校が再開した6、7月は充実していた。委員会ではコロナ禍でも壁新聞を発行でき、部活では限られた時間の中でもみんなで大会に出場できたことが嬉しかった。これからも打ち込めることを見つけて、みんなで頑張っていきたい。 ・2学期はさらに友達を大切にしながら、勉強にも集中し、メリハリのある生活をしたい。

1学期最後のホームルーム(1年生)

1学期最後のホームルーム(1年生)

学年集会(9年生)

学年集会(9年生)

委員会活動:生徒たちが書いた七夕の短冊を飾る文化委員(7月20日撮影)

委員会活動:生徒たちが書いた七夕の短冊を飾る文化委員(7月20日撮影)

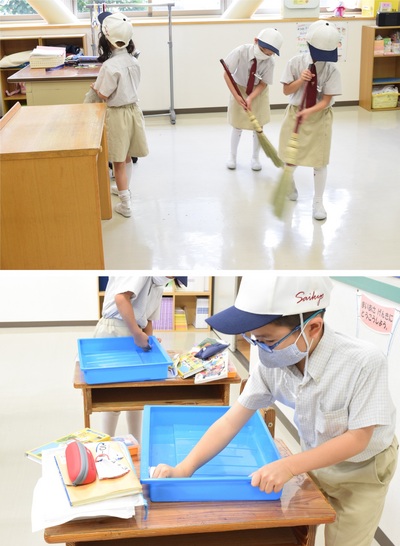

8月7日(金)、例年より2週間ほど遅くなりましたが、令和2年度1学期終業式を行いました。感染対策のため、終業式は校内放送のかたちをとり、生徒たちは担任とともに教室で校長の話に耳を傾けました。 【校長講話】 本校は今日、1学期終業の日を迎えました。4月6日に1学期が始まるも、わずか4日後には休校となりました。6月から学校が再開しましたが、体育祭をはじめ多くの行事の中止・延期が決まりました。日常生活では、検温やマスクの着用、密集・密閉・密接を防ぐ、大きな声を出さないなどの新しい生活様式に、多くの不自由を感じたことでしょう。このような状況にもかかわらず、明るく笑顔で、友達と切磋琢磨し、お互いに注意喚起をしながら1学期を過ごしたきみたちに、「本当によく頑張りました」と伝えたい。 さて、きみたちがこの1学期に学んだことは何でしょうか。それはおそらく、学校に通えることの嬉しさや、そうした日々を当たり前のように送れることのありがたさではないでしょうか。長い休業を経て学校が再開されたとき、きみたちはそう感じたと思います。「当たり前の日々」は、多くの人の営みに支えられ、多くの人の恵みによって成り立っています。そうしたことへの感謝の思いを一瞬でも持てたとすれば、それがきみたちにとって一番大きな収穫です。日々のありがたさや他者からの恵みに感謝でき、そこに幸せを感じ取れる人は、様々な人に恵みを与えることに喜びを感じられる人です。きみたちがそうした思いをもって「世のため人のために尽くすことのできる人」に成長していくことを願います。 明日から夏休みになります。例年、「五感をフルに使って、普段はできない様々な体験をしてください」というところですが、今年はそうはいかないようです。しかしきみたちには、才教生として今自分が何を成さなければならないのかを常に考えて行動してほしいと思います。 2学期が予定通り始まること、きみたちが満面の笑みを浮かべて学校に戻ってくることを誰よりも心待ちにしています。明るく楽しく、そして前向きに夏休みを過ごしてください。 ※写真は終業式前の大掃除の様子です。

教室の掃除や持ち物の整理整頓(1年生)

教室の掃除や持ち物の整理整頓(1年生)

「砂埃が溜まって大変です」(9年生)

「砂埃が溜まって大変です」(9年生)

7月31日(金)の1限目に避難訓練を実施しました。本来は4月中旬に計画していましたが、コロナウイルス感染防止のための休校措置により延期となっていました。 今回の重点項目は3つで、①避難経路とその方法を知ること ②避難に関する約束(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない)を守ること ③消火器の使い方を知ることです。 訓練は火災を想定したもの。警報器が火災を感知し、校内3階からの出火を確認。近くの教室にいた教職員による初期消火と同時に、消防への通報と全校生徒の避難を開始しました。 2か所の屋内階段のうち火元に近い階段は使えないため、3~5階に教室を構える8つの学年はほぼ一斉に同じ経路をたどることになります。感染症対策も考慮した訓練のため、特に高学年の生徒たちは、極力密にならないようにしながらも低学年の動向や自らの足元に気を配りつつ、出口を目指し速やかに行動しました。 訓練の最後には、消防署員から消火器の使用の説明を受けたのち、9年生と6年生からそれぞれ2名が消火訓練も行いました。 芳川消防署の皆さん、ご協力いただきありがとうございました。 ◆芳川消防署の方から 避難の際、一人が転ぶと、後に続く人たちが転んでしまう、転んだ人を踏んでしまうなど、二次的な災害が起こることがあります。前の人との間を適度にあけておくようにしましょう。 学校という場所柄、休み時間など先生が近くにいないときもあります。そういうときに、上級生は自分の安全を確保しつつ、下級生の避難誘導に力を貸してください。下級生のみなさんは、学校であれば先生や年上のみなさん、それ以外の場所でもお家の人や大人の言うことをしっかり聞いて、命を守る行動をとってください。 ◆入学後初めての避難訓練を経験した1年生の感想 ・大きな非常ベルの音にびっくりしたけど、学校で火事があったときにどうすればいいかが分かりました。 ・消防署の人に、避難のときに大切なことをたくさん教わりました。忘れないようにしっかり覚えておきたいです。 ※今回は文科省による感染症対策の方針を踏まえ、点呼時は全校を2グループに分け、通常より短時間での訓練としました。

(上)教室から避難する1年生 (下)校庭では全力で走る

(上)教室から避難する1年生 (下)校庭では全力で走る

消火器の使い方を教わりました

消火器の使い方を教わりました