2月4日(土)、5日(日)に行われた「第34回テレビ松本カップ卓球選手権大会(カデット※)において、男子チームが団体の部3位となりました。

テレビ松本杯は松本卓球連盟が主催する大会としては中信地区で最も大きなもので、コロナ禍のため3年ぶりの開催となりました。

(顧問の先生から)

男子団体には24チームが出場し、3チームずつ8ブロックに分かれて予選リーグを戦いました。本校は予選で見事2勝をあげ、決勝トーナメントに進出。準々決勝では対戦相手に1-2の劣勢となった所から、残り2試合のフルセットの手に汗握る試合を制し、準決勝に進出しました。準決勝では惜しくも敗れてしまいましたが、3位という結果をおさめることができました。

団体戦には「仲間のために」「仲間につなぐ」という良さがあり、個人戦とは違うプレッシャーがあります。今回は1試合ずつの形式だったこともあり、「自分の試合を仲間が見ていて、応援してくれていることが力になった。」と話す部員もいて、こうした意味でも貴重な経験となりました。

なお、今大会の模様はテレビ松本およびあづみ野テレビにてそれぞれ放送予定です。

[放送予定]

テレビ松本:2023年2月25日(土)9:00~・19:00~

あづみ野テレビ:2023年3月11日(土)13:00~ほか

※カデット‥中学2年生以下の部で使われている名称(小学生も参加可能)

大会表彰後、笑顔の卓球男子チーム。おめでとうございます!

大会表彰後、笑顔の卓球男子チーム。おめでとうございます!

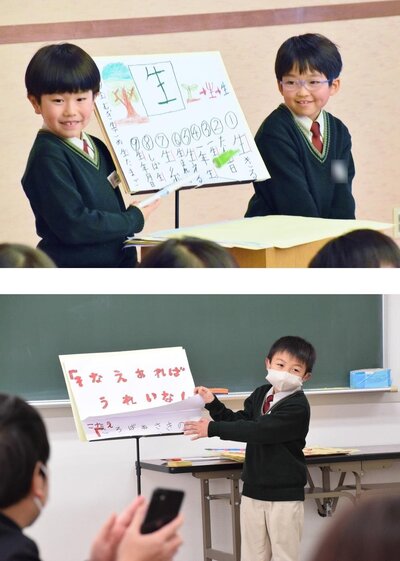

今年度最後の授業参観が終わりました。

プレゼンテーションコンテスト予選を兼ねた8年生(1月30日)に始まり、2月8日の1年生「がくしゅうはっぴょうかい」まで、連日たくさんの保護者の皆様にご来校、ご参観いただきました。本当にありがとうございました。

生徒たちがこの1年に学んできたことやこれまでに培ってきた様々な力を、成果として発表する場となりました。

3学期の登校もあと30日ほどというところまで来ています。修了の日まで、1年間の締めくくりを頑張ってほしいと思います。

保護者の皆様からいただいたアンケートは、ホームページ内「保護者の声」に随時更新してまいります。

(写真上から)4年生、3年生、2年生

(写真上から)4年生、3年生、2年生

1年生の「がくしゅうはっぴょうかい」

1年生の「がくしゅうはっぴょうかい」

1月30日から4日間にわたり、プレゼンテーションコンテスト予選会が行われました。学年ごとのテーマに則って、生徒たちはこれまでに学んだこと、それを踏まえて提案したいことなど、iPadのプレゼンテーションアプリ(スライド、キーノートなど)を使いながら一人ずつ登壇発表しました。

予選会の審査は保護者の皆様の協力を得て、「調査の深度」や「発表のわかりやすさ」といった観点から採点していただきました。この審査結果をもとに、5~8年生の各クラスから1名ずつの本選出場者が決定されます。

プレゼンテーションコンテスト本選は2月22日(水)に校内で開催予定です。

なお、今日2月3日から8日までは1~4年生の授業参観が行われます。生徒たちは、成長した姿、日頃の頑張りを見てもらおうと練習に励んできましたので、保護者の皆様にはぜひ楽しみにご来校いただければと思います。

プレゼン予選(8年生)

プレゼン予選(8年生)

プレゼン予選(7年生)

プレゼン予選(7年生)

プレゼン予選(上:6年生、下:5年生)

プレゼン予選(上:6年生、下:5年生)

2020年から新型コロナウィルスによって中止されていた重唱大会が3年ぶりに開催され、本校合唱部が中学校の部と小学校の部、それぞれに出場しました。

中学生は、重唱大会に一緒に参加してくれる生徒を集めるところから始まりました。今回、7年生1名、8年生4名で出場しましたが、8年生のうち3名は、他の部活からこの大会のためだけに協力してくれたメンバーです。重唱未経験者が多いこともあり上手くハーモニーが作れず、"辛い"と感じることも多くありました。そこで、自分たちでどうすれば良くなるのか考え、昼休みを利用して自主練習を行ったり、励まし合ったりしながら、全員で歌う技術や表現力を磨いてきました。このような地道な積み重ねが功を奏して『金賞』という結果につながり、"喜び"を味わうことができました。

小学生については、いつも先輩たちが部活を引っ張ってくれているため、自分たちだけで何かに取り組むことが初めてでした。そのため、初動はコミュニケーションを取ることもなく、ただただ歌って終わるという日が続きました。しかし、回を重ねるうちに課題を自分たちで見つけられるようになり、積極的に学年関係なく意見を出せるようになりました。良い音楽を作るためにという思いを共有したことで一体感のある歌声を作り出すことができ、本番では練習の成果を堂々と発揮し『金賞』を頂くことができました。

大会を通して、中学生も小学生も、協働することや良い音楽を作るために地道に取り組む姿勢が何よりも重要であることに気付くことができました。今回の学びを今後の部活動で活かし、これからも人に感動してもらえる歌を披露できるよう努力していきます。

応援してくださった生徒の皆さん、保護者の皆様、活動に携わってくださった皆様、ありがとうございました。

合唱部顧問

<大会情報>

第32回中信地区小・中学校 重唱大会

令和5年1月21日(土) 塩尻市レザンホール

中学校の部(7年生1名、8年生4名)

「ドライボーンズ」 金賞

小学校の部(5年生1名、6年生2名)

「いちでたちばな」 金賞

地道な練習を重ね掴んだ金賞を喜ぶ中学生。写真上、両サイドは顧問の先生達。

地道な練習を重ね掴んだ金賞を喜ぶ中学生。写真上、両サイドは顧問の先生達。

「いい歌声を届けることができました!」小学生も金賞、おめでとうございます

「いい歌声を届けることができました!」小学生も金賞、おめでとうございます

昨年12月25日(日)に行われた第31回松本卓球連盟会長杯で、中学校2年シングルス女子の部に出場した竹内ゆいさんが2位、山本莉子さんが3位となりました。2人とも卓球を始めてから初の大会入賞と嬉しい報告です。学校の部活では女子部員を引っ張る立場として、これからの活躍が期待されます。

また、5年の丸山由真くんが12月11日(日)に行われた第29回安曇野卓球連盟会長杯(小学5~6年生シングルス男子の部)において優勝しました。着々と戦績を重ねている丸山くんは、校内の活動や他校との練習試合で中学生に勝つこともあり、今後が楽しみです。

みなさん、おめでとうございます。

卓球部は現在、2月4日・5日のテレビ松本杯に向けて練習に励んでいます。卓球部のみなさんの健闘を祈ります。

(左から)賞状を手にした竹内さん、丸山くん、山本さん

(左から)賞状を手にした竹内さん、丸山くん、山本さん

練習中の卓球部

練習中の卓球部

公共物や公共施設について学ぶ生活科の授業の一環として、2年生が1月16日(月)に松本市中央図書館を見学しました。

まず、利用する時の約束や気をつけることについて担当の方からお話がありました。多くの人が利用する場所では、ルールやマナーを守ることで自分も他の方も気持ちよく過ごすことができます。また、本はみんなで共有する財産。汚したり破いたりせずに扱わなければいけないことの大切さなどがしっかりわかりました。そして、図書館は学術機関であり「答えをみつけにくるところ」という話をされ、2年生は「ふむふむ・・・」と納得の表情。

施設内見学では、普段は立ち入ることができない閉架書庫(本の倉庫)で可動式の本棚を見させていただきました。過去の文献などもたくさん保管でき、必要な本を取り出すときには棚が動いて通路ができるのですが、実際に動く様子を見た子どもたちは感嘆の声を上げていました。

そのほか、録音図書(音で聞く本)や点字本があること、図書館の直接利用ができない人のために家まで本を届けてくれる「やまびこ文庫」というサービスがあることも紹介いただき、だれもが使いやすい図書館であるための工夫を知って感心するばかりです。

質疑応答では、「違う図書館に読みたい本がある時はどうすればいいのか」「図書館で働く人はどんな仕事をしているのか」など、事前学習で疑問に思ったことについて多くの子が質問しました。担当の方にはひとつひとつ丁寧に答えていただき、図書館という場所について理解が深まりました。

中央図書館のみなさん、ありがとうございました。

閉架書庫で可動式の棚を見る2年生

閉架書庫で可動式の棚を見る2年生

紙芝居の読み聞かせ。声色の変化が見事でした。

紙芝居の読み聞かせ。声色の変化が見事でした。

吹奏楽部はこのたび、松本市音楽文化ホールで行われた第48回長野県アンサンブルコンテスト(中学校の部)に出場しました。演奏した曲「春の扉」は、かつて先輩たちが夏のコンクールのために選び練習してきたものです。技術的に難しいところもたくさんありますが、9年生が引退した今、「一緒に合わせる」というアンサンブルの基本を忘れず練習に取り組んできました。

メンバーは6名で、うち2名が7年生、4名が6年生という構成ながら、他校に引けを取らない演奏でのびのびと表現することができました。

今年は地区大会を経て中信ブロック大会に出場。アンサンブルコンテストのステージにもう一度立てたことをとても嬉しく思います。上位大会に進めたことで、他校のレベルの高さや自分たちの課題など、改めて気づいたこともたくさんありました。こうした気づきを役立てながら、今後の練習に励みたいと思います。

応援してくださった生徒のみなさん、保護者の皆様、活動に携わってくださった皆様、ありがとうございました。

《大会情報》

第48回長野県アンサンブルコンテスト 中学校の部

◆松本地区大会 令和5年1月8日(日)

管打六重奏 銀賞

◆中信ブロック大会 令和5年1月14日(土)

管打六重奏 銅賞

安永理沙、山崎花峰(以上7年)、須藤爽斗、柳沢美緒、荻原知香、宮下花(以上6年)

曲目:春の扉 作曲:山下祐加

演奏後はこの笑顔!「これからもがんばります」

演奏後はこの笑顔!「これからもがんばります」

1月13日(金)、令和4年度生徒会の第2回総会が行われました。議案は大きく2つ、令和4年度活動報告と令和5年度活動計画の提案です。発表を行う8年生と9年生は講堂に集まって、また、5~7年生は教室でライブ配信を視聴するというハイブリッド形式の総会となりました。

前会長の滝澤くん(9年)は、「生徒の意見に耳を傾け、全員で過ごしやすい学校にすることを目標に活動してきました。みなさんにはそれを振り返っていただき、議案の承認をお願いします」と挨拶。その後、本部以下10の委員会からの報告が行われ、委員長らからは「1年間ありがとうございました」と謝意が伝えられました。

第2号議案の前には新会長の国広さん(8年)が「各委員会の話をしっかり聞き、ともに生徒会を盛り上げていきましょう」と笑顔で呼びかけました。

新役員がかわるがわるマイクの前に立ち、令和5年の具体的な活動計画が示されました。その一部を紹介すると、ボランティア活動の計画・実行(本部/6月以降)、継続的な挨拶運動の実施(倫理委員会/年間)、グラウンドの石拾い、才教クリーン活動(環境委員会/5月)などがあります。

本来は対象の生徒全員が集合したうえで承認の挙手を集計するという流れですが、3学年6クラスが各教室で視聴するかたちとなったため、各委員会の発表が終わるたびに教室にいる代表委員が集計にあたりました。最終的な結果は、生徒会classroom上で後日発表されます。

学校長からのメッセージ

9年生のみなさん、1年間お疲れ様でした。みなさんの努力は次代に引き継がれていくと確信しています。8年生のみなさん、いよいよですね。12月の引継式でも話しましたが、組織の一番上に立って人を引っ張るときに大切な3つの力=「人の意見を聞く力」「ものを決める力」「決めたことに対してぶれることなく行動する力」を持ち、8年生全員でさらに良い環境を作ってくれることを願います。下級生も、8年生の指導の下で生徒会を支えてください。

3つの力とは別に、生徒会を運営するのに大切な2つのことについてお伝えします。ひとつは「自主の精神」。一人ひとりが主体的に、他人事ではなく自分事として捉え、一人ひとりが自分で考え行動すること。もうひとつは「協調の精神」。話し合って活動の方向性を決めたら、しっかりと協力し、調和し実行していくこと。

この1年、私もみなさんの活動を見守ります。共に頑張りましょう。

令和4年度生徒会の面々 1年間の活動、お疲れ様でした

令和4年度生徒会の面々 1年間の活動、お疲れ様でした

これからの活動について説明する8年生

これからの活動について説明する8年生

教室での議案承認(6年生)

教室での議案承認(6年生)

1月5日(木)より3学期が始まりました。朝、構内歩道にうっすら積もった雪の上には、校舎に向かう大小たくさんの足跡がありました。

始業式・学校長講話はオンライン形式で行われ、式の後には12月の生徒会選挙をもって決定した新三役による挨拶がありました。9年生からの引継ぎを済ませた8年生を筆頭に、この1月から始動する令和5年生徒会組織のみなさんに、大いに期待しています。

【学校長講話】

みなさん、あけましておめでとうございます。

令和4年度3 学期始業の日を迎えました。1年間の成長を結果として示さなければいけないということを念頭に、この学期をスタートさせましょう。

この年末年始は厳しい行動制限もなく、いろいろな思い出を作ることができたと思います。テレビでは社会情勢、国際情勢、政治経済、スポーツといった分野で1年を振り返る特番が多く放送されていました。

中でも感銘を受けたのが、茅野市出身のスピードスケート選手で2022年10月に現役を引退した小平奈緒さんの足跡を追った番組です。すばらしい業績は言うまでもなく、2018年平昌五輪で日本女子スピードスケート史上初の金メダルを獲得したほか、数々の世界記録やワールドカップ連勝記録を樹立した小平さん。番組の最後に司会者から、「スケート競技から離れ、どんなことを大切にして生活していきたいか」と問われ、次のように答えていました。

『これからも様々な人と会い、様々な経験をすると思う。その中でいろんなことを経験し、"知る"ことを楽しんでいきたい』

この「"知る"を楽しむ」というのがすてきだなと思いました。

学生・生徒であるみなさんには、学ぶということを本分に、日々新な出会いがあり、日々新たな学びがあり、日々新たな発見があります。ぜひそれを楽しんで吸収する姿勢を忘れないでください。学びの中で"知る"を楽しむこと、その積み重ねが、最終的に本校の目標「学ぶ喜びを知る」ことにつながっていくはずです。

挨拶、言葉遣い、先生方の話を聞く姿勢といったものは、学びの基本です。これらができていないところに深い学びはありません。みなさんには今一度、自らの生活を見直し、学びを深め、"知る"を楽しみ、学ぶ喜びをしっかり体感してほしいと思います。

9年生はいよいよ高校受験本番です。みなさんが最大限の努力をしてきたことは、先生方を含め多くの人が知っています。素晴らしい結果を出せるよう一丸となって向かう姿を、後輩たちに見せてください。

【生徒会新三役挨拶】

会長 国広紅二さん

「私は、生徒の意見を尊重し、生徒同士がよい関係を築ける環境を作ります。まずは副会長、書記の2人と協力し、先輩方から学んだことを生かして積極的に生徒会運営をしていきたいと思います。よろしくお願いします。」

副会長 田中 壱くん

「学校や生徒会の課題を把握し、自分のできることを着実にひとつひとつ進めていきたいと思います。」

書記 林 美怜奈さん

「会長、副会長をしっかり支え、学校をよりよくできるよう精一杯頑張ります。」

生徒は落ち着いた様子でオンライン始業式に臨みました(上:1年生の教室)

生徒は落ち着いた様子でオンライン始業式に臨みました(上:1年生の教室)

新三役(左から)書記・林さん、会長・国広さん、副会長・田中くん

新三役(左から)書記・林さん、会長・国広さん、副会長・田中くん

12月、8・9年生間で行われた生徒会引継ぎ会の様子

12月、8・9年生間で行われた生徒会引継ぎ会の様子