3月2日(水)、第17回プレゼンテーションコンテスト本選が行われ、2月の予選を突破した5年生から8年生の12名がそれぞれの思いや考えを発表しました。審査の結果、優秀賞4名とその中から最優秀賞が決まりました。

第17回プレゼンテーションコンテスト審査結果

◆優秀賞

5年 小松雅治くん「世界のエネルギーをクリーンエネルギーに!」

6年 松井那奈さん「備えあれば憂いなし~キャンプ用品が命を繋ぐ~」

7年 加藤慈子さん「繋ぐ」

8年 有田美羽さん「赤ちゃんに未来を」

◆最優秀賞(優秀賞受賞者から選出)

8年 有田美羽さん

最優秀賞の有田さんは、冒頭で「みなさんは、自分が生まれてきたことを当たり前だと思っていませんか」と問いかけ、一人でも多くの低出生体重児を救いたいという志を抱くに至ったきっかけを話しました。小さく生まれてきた自分を助けてくれた医師たちへの感謝の思いを率直に語った有田さん。「過酷な労働環境の下で働く新生児科医は、赤ちゃんや母親にとっては本当に必要な存在だ」と強調し、「私は助ける側にまわりたい。決して簡単な道のりではないが、助けたいという思いで壁を乗り越え、自分が目指す未来に向かって歩みを進めたい」と力強く訴えました。

感染状況を考慮し無観客開催となった本選はYouTubeライブ配信され、発表者以外の生徒は各教室でこの模様を視聴しました。限定公開ではありましたが、ご視聴くださった保護者の皆様、ありがとうございました。

本選出場者のタイトル一覧(発表順)

5年生:水を大切にしよう! / 世界のエネルギーをクリーンエネルギーに! / 7億人を救う

6年生:非常用持ち出し袋を作ろう! / 備えあれば憂いなし~キャンプ用品が命を繋ぐ~ / 災害で起こるパニックに備えよう!

7年生:繋ぐ / 明日への道 / 戦争を知る方法

8年生:赤ちゃんに未来を / 薬と治療の未来 / 志のみつけ方教えます

最優秀賞の有田さん

最優秀賞の有田さん

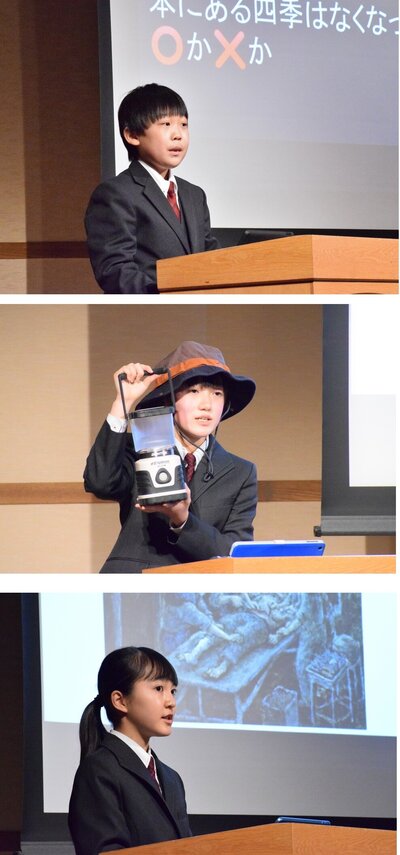

優秀賞(写真上から)小松くん、松井さん、加藤さん

優秀賞(写真上から)小松くん、松井さん、加藤さん

今回のファイナリストのみなさん

今回のファイナリストのみなさん

1月31日より、校内プレゼンテーションコンテストの予選が始まりました。持ち時間は6分、テーマも5年生から8年生までで学年別に決められ、PowerPointやkeynote、スライドなどを用いて、自身で調べ考察したことや思っていることを発表します。

例年は保護者の皆さんにご来校いただき、クラスごとの代表者を選ぶ審査をお願いしているのですが、続くコロナの影響・感染拡大予防の面から直接の参観・参加は中止としました。その代わり、初の試みとして、各クラスでの個人やグループの発表を撮影し、保護者の皆さんには動画の限定配信を行う形式に変更しました。

初日の発表は『私の志』がテーマの8年生。将来の夢や、今の自分が目指すものを具体的に示しました。

「3、4歳の頃に好きだったこと、憧れたことを一旦は将来の目標に据えたが、いつしかそのことは忘れていた。しかし、面談で担任から言われたひとことをきっかけに想いが再燃。かつての自分がそうだったように、誰かに憧れを持ってもらえるような職業に携わりたい。」

「小さい頃からものを作ることに親しんでいた。自分で創意工夫を凝らしていくうちに、自分が生み出したものを通じて他者の心を和ませられるようになりたいと考えるようになった。」

クラスメイトの発表に耳を傾け、フィードバック(コメント)も丁寧に記入していました。メッセージ性、考察の適切さ、わかりやすさなどを審査基準に、今後クラスごとに代表者が決まっていく予定です。

本選も例年通りの形式での開催ではありませんが、予選を突破したみなさんのブラッシュアップされたプレゼンテーションが見られるのではないかと思います。

自分の思いを伝える発表者

自分の思いを伝える発表者

機器の操作補助、撮影も生徒が担っていました

機器の操作補助、撮影も生徒が担っていました

1月10日(月・祝)、第47回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部・松本地区大会(松本市音楽文化ホール)が行われました。

昨年度は音源による審査となったため会場での演奏はありませんでしたが、2年ぶりの直接開催となった今年、才教学園からは管打四重奏で1組がステージに立ちました。

夏のコンクールで共に演奏した9年生が引退し、新たなメンバーで臨んだ初めてのコンテスト。練習期間には多くの行事が重なったものの、メンバーは前向きに練習に取り組み、自分たちなりの音づくりを模索してきました。

参加団体の中で唯一、小学生を含む本校のグループですが、日頃の練習の成果を堂々と披露することができました。他校アンサンブルのレベルの高い演奏に触れたこと、審査員の先生方からいただいた批評を通して、音楽と接していく上での課題を見つけるいい機会になりました。

応援してくださった生徒のみなさん、活動にご理解くださった保護者の皆様をはじめ、携わってくださった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

吹奏楽部顧問

《大会情報・結果》

第47回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部

松本地区大会 令和4年1月10日(月・祝)

管打四重奏 銀賞

石曽根寧來、根本あかり(以上8年)

山崎花峰、安永理沙(以上6年)

曲目:ミニチュア・スイート 作曲:高橋宏樹

※撮影時のみマスクを外しています

※撮影時のみマスクを外しています

あけましておめでとうございます。

生徒のみなさんは、この長い冬休みをどのように過ごしてきたでしょうか。コロナの感染状況も落ち着いていたので、久しぶりに家族と旅行したり、普段会えない親戚に会ったりと、楽しい時間を過ごした人も多いでしょう。そうしたできごとをぜひ先生や友達と分かち合い、大切な思い出にしてください。

さて、約2か月間と非常に短い3学期。みなさんの成長を、結果として示す学期です。例えるなら、土を耕し、種をまき、育てたものを、自ら収穫するときです。

特に9年生は、いよいよ高校受験。冬休みの間もしっかり勉強していたみなさんの努力が実ることを切に願います。高校受験に向けては、辛く不安なことも多いと思いますが、得ることもたくさんあります。恐れず、怯まず、逃げず、目の前の壁を乗り越える努力を怠らない。そうした才教生としての姿を後輩に伝えてください。

1年生から8年生のみなさんは、9年生と過ごせる時間もあとわずかです。来年度からの生活に生かせるよう、先輩から多くのことを学びましょう。

4月当初に立てたいろいろな夢や目標を思い返し、何が足りないか、何をしなければならないか、目標達成のために努力を続ける学期となることを期待します。

この2学期から1年生から8年生(中学2年生)が個人でタブレット端末を所持・使用するようになりました。今では学校の授業や家庭学習に欠かせないツールですが、不安やトラブルが少なからずある現状を踏まえ、「メディアリテラシー講座」を開催しました。

講師は、かねてより本校の新入生保護者向けの講演でご協力下さっている株式会社コミュニケーションズ・アイの久保田様。12月15日(水)、5~ 8年生を対象に、ネット社会や端末との向き合い方についてどう向き合うべきかをテーマにお話いただきました。

*******

《久保田先生の講話より》

急速な変化やグローバル化流れの中で、デジタル機器やネットを使いこなすことは非常に大事なこと。今回は、これからの時代を生きる皆さんに一番大切な『問題を発見し解決する力』と、基本的なルール「学習に使う」ということがなぜ決められているのかを考えましょう。

メッセージのやり取りの難しさ

学校で面と向かって話すときは相手の顔色や機嫌を伺うことができますが、帰宅後はどうか。お互いに状況が分からず、顔も見えない中でのメッセージのやり取り。最初は勉強についての話題だったのが、話が脱線したり、自分本位に相手を巻き込んだりといったことになりかねない。「今はそういう状況ではない」とはっきり意思表示できないこともあるでしょう。そういう状況にあって、自分には役立っている、それでもやり取りをしたいのだというのなら、自分も相手も『大人が見守っている』環境の下で行いましょう。

依存症の怖さ

生活の中で困ったことが起きていても自分ではどうにもできず、周囲に迷惑をかけるような大変な状況を生む『依存症』。たばこ、アルコール、薬物、ギャンブル同様、ゲームも依存症に認定され、治療・回復にはやめ続けるしかありません。今の生活はネットと切り離すことが難しく、ゲーム依存症をから脱するために「やめ続ける環境作り」とその維持が非常に困難であるため、医師も「まずは予防を」との見解です。

例えば、プロのゲーマーやプログラマーを目指す人がいたとして、そのためにゲームをやり続けなくてはと思っているのなら、それは根本的に誤りです。1日10時間以上もゲームすることがあっても、プロの彼らは、集中を高め、一瞬にかけるための体づくりを欠かさず、睡眠不足などはありえないそうです。ただのめり込んでいることとは違うということを、頭に叩き込んでおいてください。

また、使用中の誤解を招くようなことがないように気を付けること。皆さんはネット上の動画やコンテンツを学習のために見ていても、大人からはそうみられないことがあります。そういう場合は、「誤解されるような使用ではない」と、言葉できちんと説明しましょう。

今後、みなさんの「利用者」としてのスキルアップは止まりません。常に問題・課題を発見し、解決し、次の課題へ向かうということの繰り返しです。 周囲の人・・・一番は保護者ですが、周りを巻き込み、課題を示し、それを解決しようと一緒に考え取り組む皆さんが、どんどんレベルを上げていくことを望みます。

*******

この講演は、保護者の皆さんにもご覧いただけるように動画をアップしました。 2学期終業式に校長講話でも触れましたが、冬休み中も端末を学習のために有効活用できるよう役立てていただければと思います。

講師の久保田先生

講師の久保田先生

2学期最後の登校日となった12月17日(木)、大掃除と終業式を行いました。終業式は校内放送を使って行い、生徒たちは放送で流れる校長先生の話に教室でしっかり耳を傾けました。その後は学級活動の時間となり、担任から通知票や模試・定期テストの成績優秀者へ贈られる学校長賞の表彰状などを受け取りました。

【校長講話】

長い2学期、コロナの影響で休校とした日もありましたが、今日を迎えることができて嬉しく思います。様々な行事が延期や縮小の措置を取りながらもほぼ実施できたことは、学校全体が日頃から感染防止に努め、緊張感をもって学校生活を送ってきたからにほかなりません。みなさんの協力に感謝しています。

さて、この2学期から使用しているタブレット端末について。学習を進める中で、みなさんはいろいろなことを実感したはずです。例えば、アプリのおかげで興味を持てるようになったり、勉強の楽しさを感じたり・・・。11月の長野県フェスティバルでは、4年生がタブレットを最大限に活用して素晴らしい発表を行いました。

一方、『学習で使う』というルールの端末を、この目的以外に使ってしまっているという話も私のところには入ってきています。

みなさんが生きていくこれからの時代は、テクノロジーがより進化し、便利で楽しくなります。しかし、これらの発展とともに、私たち人間も2つのパターンに大別されるといわれています。ひとつは「テクノロジーを使って能力を高め、主体的に頭で考え行動できる人間」、もうひとつは「テクノロジーに巻き込まれ、流され、支配される人間」。

みなさんはどちらを目指しますか?

私は、みなさんが持ち前の力を生かして前者を目指し、「仲間と共に未来を作っていく人間」になってくれることを願っています。

生徒のみなさんは、次の言葉をぜひ心に留めておいて下さい。

遠きに行くには必ず邇(ちか)きよりす

意味は、「物事を進めていくには順序が大事である」ということ。やみくもに行動するのではなく、しっかり計画を立てて進めなくては事は成らないことのたとえです。12月6日に召集された臨時国会で、首相の所信表明演説にこの言葉が引用されました。

今何をすべきか。何をしてはいけないのか。1日の中でやるべきことはなにか。ものごとの順序を崩さず秩序ある毎日を送り、頭・心・体を使っていろんな経験をすることに費やす時間もとりましょう。3学期の始めにみなさんが素敵な笑顔で戻ってくることを楽しみにしています。

●終業式を迎えた才教学園ですが、2学期終盤の行事について、今後いくつかを学校ホームページで紹介していきます。

教材やお知らせのプリントなど、持ち帰るべきものを忘れないように

教材やお知らせのプリントなど、持ち帰るべきものを忘れないように

担任の先生から2学期最後のお話

担任の先生から2学期最後のお話

模試1位おめでとう! 今学期もたくさんの生徒に学校長賞が授与されました

模試1位おめでとう! 今学期もたくさんの生徒に学校長賞が授与されました

STEAM型プロジェクト授業の一環として12月2日(木)、サポート企業であるEPSON販売株式会社様による8年生対象の出前講座が行われました。講師の皆様からは、企業説明や同社の主力製品であるプリンターについて、印刷ができるしくみや特殊プリンターの機能などを説明いただきました。

家庭用プリンターでよく知られているインクジェット技術に始まり、製造工程の短縮化や環境に配慮したデジタル捺染の開発といったお話を、生徒たちは興味深そうに聞いていました。

EPSONの印刷技術を使って作られた商品の一部として、ずらりと並べられた洋服やスカーフ、ビニール製バッグなどを手に取った生徒たちは、「透明なものにも印刷できるし、プリンターで印刷したとは思えないほど色がきれい」「ブラックライトで光るインクもあってすごい」と驚いていました。

この日、会場に用意された機材は、昇華転写プリンターとヒートプレス機。

昇華転写とは、「あらかじめ専用の紙にデザインをプリントし、インクを熱で気化させ、転写したい素材に染みこませるプリント方法(同社ホームページより引用)」で、今では転写できる素材が増えていること、版や型が不要でオリジナル商品も少数から作れるといったメリットも相まって、需要が拡大しているそうです。

実演では、数名の生徒が自分たちで準備したデザインを専用プリンターで印刷し、ポリエステル縮緬に転写してみました。デザインは、事前にiPadを使って描いたデジタルの画像データです。機材の扱いに緊張(プレス機は非常に熱く200度くらいの設定)しながらも、転写が終わって取り出した布を見て嬉しそうな様子でした。

お借りした機材を使って、生徒たちは今後、オリジナル風呂敷の作製を行います。でき上がった風呂敷はオーストラリアにある姉妹校Parktone Primary Schoolに届ける予定です。

EPSONの方から説明を聞く8年生

EPSONの方から説明を聞く8年生

今では印刷できる素材やかたちも多岐にわたる

今では印刷できる素材やかたちも多岐にわたる

プリントされた紙を布の上にセットし、熱+圧力で転写

プリントされた紙を布の上にセットし、熱+圧力で転写

『STEAM Sportsオンラインフォーラム 〜かけっこ編〜』

スポーツの秋、運動会シーズン真っ盛り。小学生の誰もが「速く走りたい」と思う「かけっこ」!

この度、日本を代表する現役トップスプリンター小池祐貴選手と陸上競技における研究のスペシャリスト、順天堂大学先任准教授の柳谷登志雄氏をゲストに招き、オンラインフォーラムを開催いたします。

科学的なデータやトップ選手の経験知を基に、速く走るためのコツや上達法について議論します。

全国の陸上競技ファン、走るのが速くなりたい小中学生やその保護者、スポーツ指導者、教育関係者の皆様、ぜひご参加ください。(オンラインフォーラムへの参加費は無料です。)

【日時】12月9日(木)18:00~19:30

【内容】

・STEAMスポーツとは?

・トップ選手の速く走るコツとは?

・トップ選手の上達法とは?

※皆様からの質問もお受けします。

詳細、お申込みはこちらから (外部サイト Peatix特設ページ )

【お問合せ】

株式会社STEAM Sports Laboratory

TEL:03-6206-0333

E-mail:info@steams-jp.com

HP://pando.life/steamslab

主催:NPO法人FIELD OF DREAMS

助成:公益財団法人日本財団

協力:学校法人才教学園、株式会社STEAM Sports Laboratory

(以上、参加申し込みページより抜粋してお知らせしております。)

当日は、小池祐貴選手による「STEAM かけっこ教室」が、本校5年生を対象に経済産業省「未来の教室」実証事業の一環として行われることになりました。非常に楽しみにしております。

2021年10月31日(日)にキッセイ文化ホールで開催した第17回さいきょう祭。学年ごと、また吹奏楽部、合唱部による11の演目をお届けすることができました。

保護者の皆様、ご来賓の方々にはお忙しい中ご来場いただき、誠にありがとうございました。お越しいただいた皆様の中には、新型コロナウィルス感染症の影響などご心配な部分もあったかと思いますが、無事開催できましたことに安堵するとともに、これも皆様のおかげによるものと、さいきょう祭実行委員ならびに教職員一同心より御礼申し上げます。

会場であるキッセイ文化ホールスタッフの皆様、音響/ジューク様、照明/長野三光様、写真撮影/山田様、動画撮影/信州映像舎様、校友会保護者会の皆様にも、多大なご協力をいただき感謝申し上げます。

様々な制約がありマスク着用も当たり前となっている中で、生徒たちの笑顔や歌声が窮屈な雰囲気を一掃してくれた1日となりました。

子ども達へのあたたかいご声援やたくさんの拍手をありがとうございました。

(左から)実行委員:副委員長・坪根くん、委員長・菊池くん、副委員長・花村さん、校長

(左から)実行委員:副委員長・坪根くん、委員長・菊池くん、副委員長・花村さん、校長

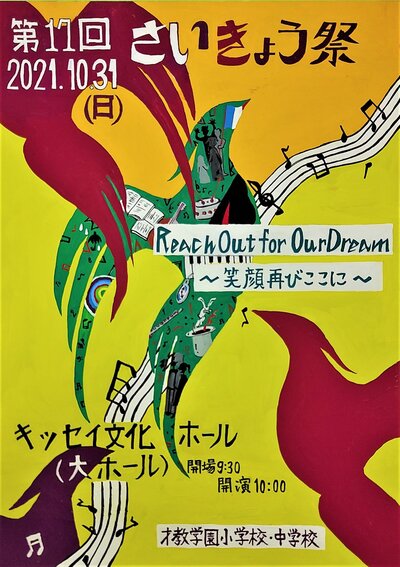

第17回 さいきょう祭

スローガン

今年は各学年、合唱部、吹奏楽部の演目のみの開催ですが、子ども達は様々な制約がある中で、最高の舞台にしようと練習に励んでおります。

今回のさいきょう祭も子ども達にとってより良い成長の機会になることを願っております。

日時:令和3年10月31日(日)

開場: 9:30

開演:10:00

場所:キッセイ文化ホール(大ホール)

演目順については、PDFファイル(第17回 さいきょう祭プログラム(簡易版))をご参照ください。

ご来場の皆様へ ―お願いとご注意―

ご来場の皆様におかれましては、通常の感染症対策と同様に、新型コロナウイルス感染拡大予防の趣旨をご理解いただき、以下のことについてご協力のほどお願いいたします。

さいきょう祭の成功に向け、生徒およびご家族、ご来場予定の皆様には体調管理に努めていただきますようお願いいたします。

◆入場にはチケット(無料)が必要です。例年と使用方法が異なります。後日チケットとともにお渡しするお知らせを必ずお読みください。なお、チケットは再発行いたしませんので、紛失等なさらないようご注意ください。

◆今回は入場者の制限を行い、①本校在校生の各ご家庭2名様まで ②関係者のみ とさせていただきます。(未就学児を除く)

◆入場時にチケットと所定の「健康チェックカード」をご提出いただきます。

◆マスクの着用(咳エチケット)、手洗い、手指消毒など、ご自身での感染予防対策をお願いいたします。

◆会場内の数箇所に消毒液を設置しますのでご利用ください。

◆万が一、発熱・咳などの症状がある場合、体調にご不安のある方は、くれぐれもご無理なさらないようお願いいたします。発熱や体調が優れない方のご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。なお、会場内で気分が悪くなった場合は、速やかに近くの教職員までお申し出ください。

◆ご来場の皆様、会場スタッフ、業者の方、生徒・教職員への感染防止を考慮し、教職員は基本的にマスクを着用して対応いたします。

ご不明な点は学校(電話0263-58-0311)までお問い合わせください。

皆様のご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

第17回 さいきょう祭ポスター

第17回 さいきょう祭ポスター